相互リンクがSEOに与える影響とは?リスク回避・効果を最大化する方法

相互リンクとは、自社と他社がリンクを交換することで、双方のサイトの評価を高める手法です。しかし、リンクの質や設置場所、リンク数を適切に管理しないと検索エンジンからペナルティを受け、サイトの評価を下げてしまう場合があります。本記事では、相互リンクの基本知識と、SEOに与える影響、ペナルティを回避する方法について解説します。

目次

相互リンクとは?SEOにおける役割

相互リンクとは、2つのWebサイトが互いにリンクを設置し合うことです。これにより、双方のサイトへのアクセス増加とSEO効果の向上が期待できます。

例えば、A社のサイトにB社の製品紹介ページへのリンクを設置し、B社のサイトにはA社の関連サービス紹介ページへのリンクを設置することで、それぞれのサイトを訪れたユーザーが相互にアクセスしやすくなります。

また、A社がSEO情報の専門サイトで、B社がSEOツールを扱っている場合。B社は「信頼できる情報源と関係がある」として権威性や信頼性が向上、A社はB社とつながることで、SEOツールの実例や活用事例を紹介できるようになり、さらに質の高いコンテンツを作成できるようになります。

相互リンクは単なるリンク交換ではなく、「こんな良いサイトがありますよ」という推薦状の役割もあります。

検索エンジンは、信頼性の高いサイトからリンクされているWebサイトを高く評価するため、質の高いサイトからの相互リンクは、お互いの評価を高め、検索結果での上位表示も期待できます。

相互リンクのメリット

相互リンクは、SEOだけでなく、ビジネスにも様々なメリットをもたらします。

相互リンクによるSEO効果

- 検索エンジンからの評価向上

- 関連性の高いサイトからのリンクによる評価向上

- ユーザーの利便性向上による滞在時間・回遊率の向上

- ドメインパワーの向上

検索エンジンがWebサイトの関連性や信頼性を判断する際に、被リンクの数や質をひとつの指標としています。質の高いWebサイトからリンクを受けていると、あなたのWebサイトも質が高いと判断される可能性が高まります。

さらに、関連性のある記事同士でリンクを行うことでサイトの情報が充実します。ユーザーの利便性も高まり、SEOに効果があると言われる滞在時間の向上、サイト回遊率の向上などが期待できます。

こうした効果により、Webサイト全体のパフォーマンスが向上。自社サイトが検索結果で上位に表示されやすくなるのです。また、ドメインパワーを高め、サイト全体が検索結果で上位表示されやすくなる、というメリットもあります。

関連記事:

その他のメリット

相互リンクのメリットは、SEO効果だけではありません。相互リンクを行うことで、以下のようなメリットも期待できます。

- アクセス数の増加

- サイトの信頼性・認知度の向上

- ユーザー満足度の向上

提携したサイト間でのトラフィックのやり取り(データの送受信)が行われるため、相手側のサイトをクリックしたユーザーが自社サイトへ流入できるようになります。アクセス数が増加し、新しいビジネスチャンスが生まれる可能性が高まります。

また、提携先のWebサイトを通じて、より多くのユーザーに自社ブランドを知ってもらう機会が生まれます。また、信頼性の高いWebサイトとの相互リンクは、自社の信頼性向上につながります。

相互リンクを行うことでさまざまな情報をユーザーに提供できます。自社サイトで賄えない情報があっても、サイトを訪れた人々が必要な情報を見つけやすくなり、結果として満足度が上がります。

Googleガイドラインから見る相互リンクのリスク・ペナルティ

相互リンクには、Googleからペナルティを受けるリスクがあります。これは、検索順位を操作することを主な目的として、不自然なリンクを作成する行為、いわゆる「リンクスパム」が原因です。

「リンクスパムとは、検索ランキングを操作することを主な目的として、サイトへのリンクやサイトからのリンクを作成する行為です。」

引用:Google Web検索のスパムに関するポリシー

では実際、どのような行為が問題になるのでしょうか。

ペナルティ対象となる手法一覧

以下の手法を行うと「リンクスパム」とみなされます。実施したい場合は、ペナルティを避けるための対策を行うと安心です。

| 手法 | 説明 | 対策例 |

|---|---|---|

| リンクの売買 | 検索順位を上げる目的で、リンクの売買を行う行為。金銭や物品、サービスの提供と引き換えにリンクを設置すること。 | リンクを購入・販売しない。広告やスポンサーリンクには、rel="nofollow" または rel="sponsored" 属性を付与する。 |

| 過剰な相互リンク | 検索順位の操作を目的として、過度に相互リンクを行うこと。リンクのみを目的としたパートナーページの作成も含まれます。 | 自然なリンク構築を心掛け、リンク交換を目的とした行為を避ける。 |

| 自動化されたリンク生成 | プログラムやサービスを使用して、自動的に大量のリンクを生成する行為。 | 自動リンク生成ツールの使用を避け、手動で質の高いリンクを獲得する。 |

| 隠しリンク | ウィジェットやテンプレート、フッターなどに埋め込まれた、ユーザーに見えないリンク。 | ウィジェットやテンプレートにリンクを埋め込む際は、ユーザーに明示し、必要に応じて rel="nofollow" 属性を付与する。 |

| 質の低いディレクトリやブックマークサイトからのリンク | 価値の低いサイトから大量のリンクを取得する行為。 | 信頼性の高いサイトからのリンク獲得を目指し、質の低いサイトへの登録を避ける。 |

| フォーラム(掲示板)のスパム的なリンク | フォーラムのコメントや署名に、不自然なリンクを挿入する行為。 | フォーラムでのリンク掲載は、関連性が高く、有益な場合に限定する。 |

例えば、オフィス家具販売会社A社が、全く関連性のないペットフード販売会社C社と相互リンクをした場合、不自然なリンクと判断され、検索エンジンからの評価を下げる可能性があります。

相互リンク集の扱いにも注意が必要です。相互リンク集とは、他のWebサイトへのリンクを集めたページのこと。多くのサイトが集まるぶん、自社と異なるテーマ、ターゲットのサイトが紛れ込みやすく、「低品質な相互リンク」とみなされるリスクがあります。登録する場合は問題がないか吟味しましょう。

Googleは悪質なリンクを禁止しているだけです。悪いことを行わず、正しく実施すればSEOにプラスの効果をもたらします。Googleのガイドラインを遵守し、ユーザーにとって有益な形、自然な形での相互リンクを目指しましょう。

さらに詳しい情報を知りたい場合は、Googleのリンクスパムに関するガイドラインをご参照ください。

スパム判定を受けるとどうなる?対策方法

スパム判定を受けると主に以下のような影響があります。

- 検索順位の大幅な低下

- インデックス削除

- ドメインの信頼性損失

該当するページの順位低下・検索結果から除外のみならず、ドメインの信頼性が低下して、サイト全体が上位表示できなくなります。

では、どうしたらスパム判定を受けず、相互リンクを設置できるのでしょうか。そのポイントは「ユーザーに価値を提供するリンクを設置すること」です。

Googleは一貫して、検索ユーザーに価値のあるコンテンツを上位表示させると公言しています。相互リンクを設置する場合も、ユーザーのためになるかどうかを意識しましょう。

具体的には、信頼できる情報源のリンクを自然な形で設置したり、関連性の高い内容として紹介したりする行為は問題ありません。また、rel="nofollow"やrel="sponsored"というタグを使用すれば、ランキング操作と見なされるリスクを軽減できます。

■rel="nofollow"とは?

リンクが検索エンジンのランキングに影響を与えないよう指示するための属性です。例えば、広告や信頼性が不明な外部リンクにこの属性を付けることで、検索エンジンに「このリンクを評価しないでください」と伝えることができます。Googleがリンクスパム対策の一環として推奨しています。

■rel="sponsored"とは?

広告やスポンサーリンクなど、金銭や対価が絡むリンクであることを明確にするための属性です。これを使用することで、検索エンジンに「このリンクは商業目的で設置されています」と示し、ペナルティを回避する助けになります。

悪質な相互リンクに出会った場合は削除しましょう。相手からのリンクも削除したい場合は、「リンク否認ツール」を使う方法もあります。ただし、否認ツールに関してGoogleは次のように記載しています。

「複雑な機能であるため、慎重に使用する必要があります。使い方を間違えると、Google検索結果でのサイトのパフォーマンスに影響が及ぶ可能性があります。」

引用:サイトへのリンクを否認する - Search Console ヘルプ

実際にサイトが禁止行為に触れてしまい、ペナルティを受けている場合は否認ツールを検討すると良いでしょう。サイトに影響がない場合は、意識しすぎず、無視をするのもひとつの手段です。

関連記事:

相互リンクの獲得・運用方法

相互リンクの獲得・運用方法を紹介します。

①高品質な相互リンク先を見つける

相互リンクを成功させるためには、まず信頼性が高く価値のあるリンク先を見つけることが重要です。以下の基準に基づいてサイトを選定しましょう。

サイト選定基準と信頼できるサイトの見分け方

高品質な相互リンク先とは、以下の条件を満たすサイトのことです。

- 自社サイトと関連性が高い

- ドメインオーソリティ(サイトの評価)が高い

- 定期的に更新されている

- スパム行為がない

関連サイト、かつ、検索エンジンから評価の高いサイトを選びましょう。一つの基準として、サイトの信頼度を示す指標(例:MozのDAスコアやAhrefsのDRスコアなど)が高いサイトを選ぶのも良いでしょう。公的機関や大企業のWebサイトなど、認知度があり社会的信頼性の高い企業のサイトは権威性が高い傾向にあります。こうしたサイトからのリンクを獲得できれば、良い効果が期待できます。

リンクを不自然に大量掲載しているサイトや、広告ばかりのサイトなど、低品質なリンクは避けてください。今はうまく行っているように見えても、アップデートで評価が暴落するリスクがあります。

スパム判定を受けるとどうなる?対策方法

②相互リンクの依頼と実施

高品質なサイトが見つかったら、次はリンク交換の依頼を行います。

相手にとってもメリットがあることを明記して、具体的、明確な内容を送りましょう。「関連リンクとして追加いただければ幸いです」など具体的なリンク設置場所を提案し、相手の手間を減らす一文を添えるのもおすすめです。

③相互リンクの管理と効果測定

以下の手法で効果を測定し、管理します。

- リンクの定期的な確認

- トラフィックの分析

- リンクの効果測定

相手がリンクを削除していないか、リンク切れが発生していないかを定期的に確認します。また、Googleアナリティクスなどを利用し、相互リンクからの流入数を計測しましょう。検索順位やCTR(クリック率)の変化をモニタリングし、相互リンクの効果を定量的に評価することも大切です。

相互リンクのSEO効果を最大化するポイント

ここからは、良い相互リンクを獲得するために意識すること、効果を高める方法について解説します。

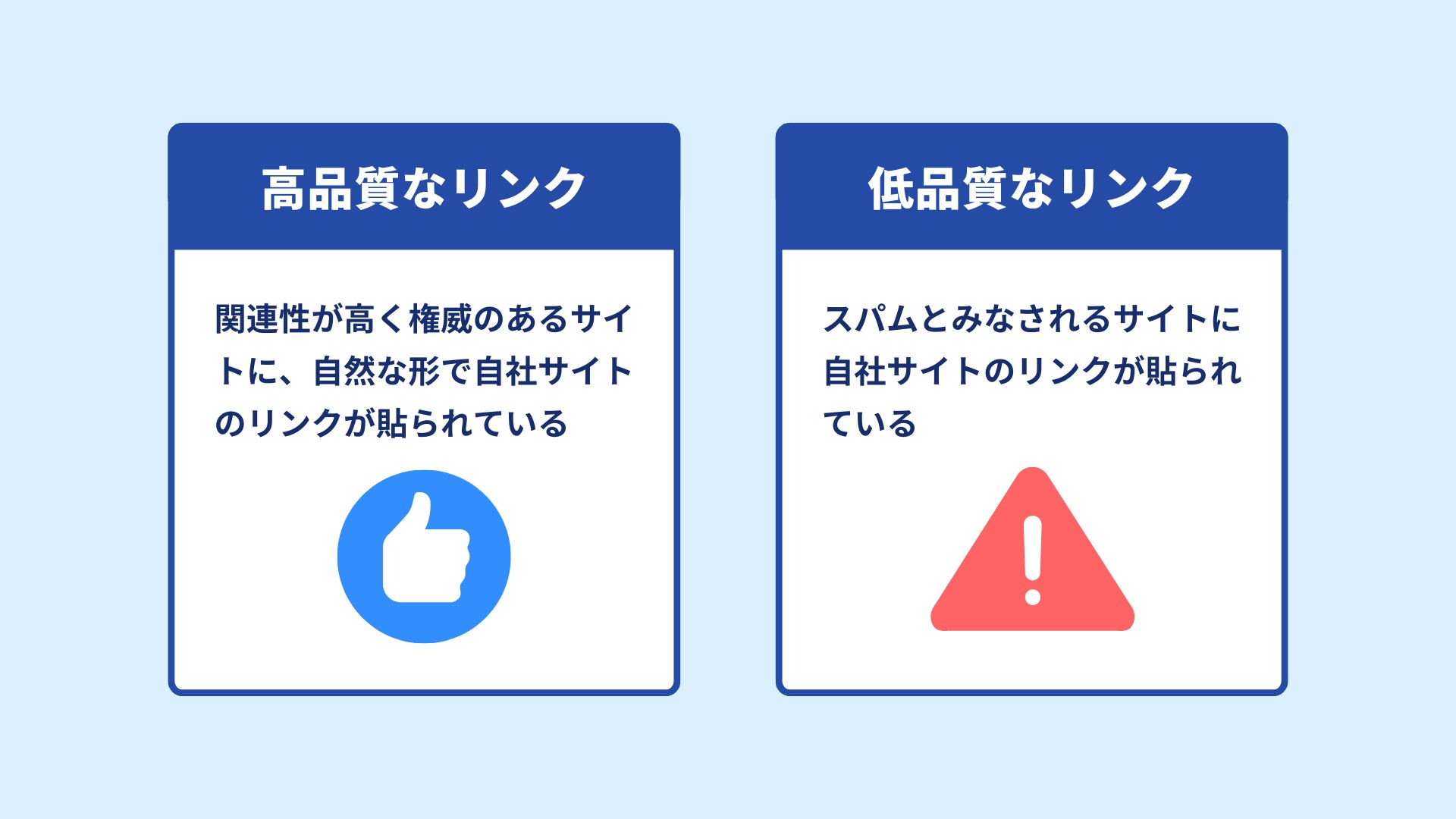

高品質なリンクを獲得する

高品質なリンクはSEOにおいて非常に重要です。Googleの検索アルゴリズムは、他のサイトからのリンクを「推薦」として評価します。特に、関連性の高い信頼できるサイトからのリンクは、サイトの評価向上につながります。

例えば、同じ業界の権威あるサイトや公的機関などの信頼性の高いサイトとのリンクは、サイトの信用度を高め、検索結果での順位向上が期待できます。

相互リンクの設置場所

リンクの設置場所も影響があります。

ユーザーが自然に見ることができる箇所にリンクを配置することが理想です。例えば、商品紹介のページに関連記事として設置することで、さらに情報を求めるユーザーがクリックしやすくなり、クリック率(CTR)が向上します。

過去には、フッターやサイドバーのような目に付きにくい場所に設置されたリンクは、SEO効果が低減するという意見もありました。しかし、現在のGoogleのアルゴリズムは、リンクの設置場所だけでなく、リンクの質や関連性、そしてその文脈を重視しています。

設置場所だけでなく、リンクの質や関連性、配置されたコンテンツとの調和が重要です。

適切なリンク数とバランスを保つ

相互リンクの数が多ければ良いわけではありません。

過剰なリンク、短期間で大量の相互リンクを行うことは、不自然と見なされ、SEOに悪影響を与える可能性があります。一度に大量のリンクを設置するのではなく、少しずつバランスを見ながらリンク数を増やすことが望ましいです。

アンカーテキストにも注意しましょう。アンカーテキストは、リンクのクリック部分に表示される文字列です。適切なキーワードを含めることで検索エンジンにリンク先の内容を効果的に伝えることができます。

しかし、アンカーテキストが過剰に最適化されていると、Googleからペナルティを受けるリスクがあります。設置しやすいリンクですが、多用を避けて、自然な表現を心がけることが大切です。

大切なのはリンクの質とコンテンツとの調和です。

定期的な見直しと更新

リンクの定期的な見直しと更新は、SEOを成功させるための大切な要素です。リンクの内容が古くなったり、リンク切れが発生したりすることで、ユーザー体験が低下し、SEOの順位が下がる可能性があります。定期的にリンクをチェックし、必要に応じて更新や削除を行います。

相互リンクでよくある失敗・回避方法

相互リンクにおけるよくある失敗例と、それを回避する方法について解説します。

自動化ツールやリンク集の使用を避ける

自動化ツールやリンク集は、短期間で大量の相互リンクを生成するために使用されるサービスやプラットフォームです。リンク構築を手軽に行える便利な方法ですが、Googleの検索エンジンアルゴリズムにとっては「不自然なリンク」と見なされる可能性が高い行為です。

過去にはこうしたリンクの取得で検索順位を向上させた事例がありますが、その後、Googleのアルゴリズムが更新されて大きなペナルティを受けています。

回避方法としては、こうしたツールやサイトを使用しない、Googleのガイドラインを意識する、です。相互リンクの取得・SEOを重視するのではなく、それによるユーザビリティの向上を重視しましょう。

無関係なサイトとの相互リンクのリスク

無関係なサイトと相互リンクを行うと、Googleに「関連性がないリンク」と判断され、SEO効果が低下するリスクがあります。それだけでなく、低品質なサイトとのリンクは、サイトの信頼性・ブランド力を損なう原因になります。

相互リンクを依頼する際は、業種やサービス内容が自社と関連性のあるサイトを選び、リンク先のコンテンツが高品質であること、信頼できる情報が掲載されていることをしっかりと確認しましょう。

過剰な相互リンクによるSEOへの悪影響

過剰な相互リンクは避けましょう。回遊性やSEO効果を高めるために、ついたくさんのリンクを貼り付けたくなりますが、短期間で急速に設置された相互リンクはスパム扱いされる可能性があります。

リンク数を増やすよりも、文脈や質を重視してリンク構築を行ってください。

関連記事:

まとめ

相互リンクは、正しく活用すればより良い効果が期待できます。しかし、リスクとデメリットを理解せずに安易に実施すると、逆効果になるため注意しましょう。関連性の高い、信頼できるWebサイトとの相互リンクを戦略的に行ってビジネスの成長につなげてください。

SEO対策は、相互リンク以外にもたくさんの方法があります。相互リンクより優先度が高い手法もあるため、自社サイトがしっかり対策できているのか、最低限実施したいポイントは押さえられているのか、十分にチェックすることも大切です。

押さえておきたいSEO対策のチェック項目20個をまとめたチェックリストを作成しました。

よろしければご活用ください。

より上級者向けのSEOノウハウ資料はこちらからダウンロードいただけます!

Googleのアルゴリズムは常に更新されており、検索順位もそれに伴って変動します。常に最新の情報を提供し、ユーザーにとって有益なページを作成することが重要です。

SEO対策は、自社で行うことも可能ですが、信頼できるパートナーに任せるのも一つの手段です。

クラウドサーカスは、これまで2,400社以上のマーケティング支援に携わったノウハウと自社での経験を活かして、ホームページ制作から運用サポート、リード獲得支援まで、ワンストップでサービスを提供しています。Webコンサルティングサービスも提供しており、SEO対策への専門的なアドバイスも可能です。

また、SEO対策をする上での基本機能をそろえた「CMS BlueMonkey」も提供しています。ホームページ制作時にSEO対策を行い、基礎を構築したうえでサイト運用が行えるため、ページの管理や更新が簡単になります。興味がある方はぜひ、概要資料をご確認ください。

Webコンサルサービス概要資料を見てみる

CMS BlueMonkeyとクラウドサーカスのホームページ制作の資料を見てみる

この記事を書いた人

クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長

長谷川 潤

プロフィール

1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。