デジタルマーケティングファネルとは?基礎や構築方法、古いと言われる理由などを解説!

デジタルマーケティングファネルは顧客の購買プロセスを逆三角形の図に当てはめて可視化・整理するフレームワークです。本記事ではそのデジタルマーケティングファネルについて、3つの種類やファネルの構築方法、活用方法、「古い」といわれる理由まで解説しています。

目次

デジタルマーケティングファネルとは

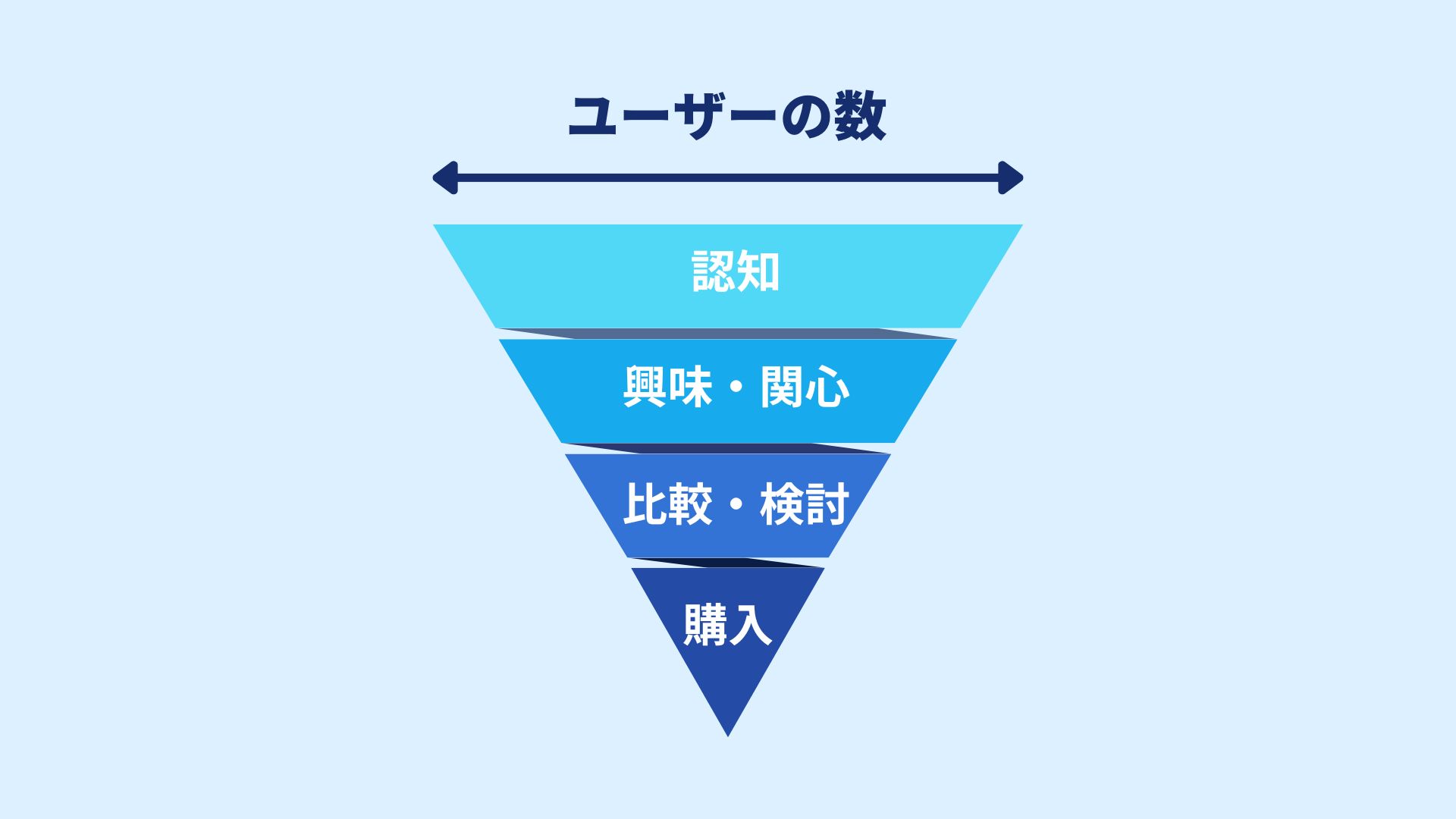

デジタルマーケティングファネルとは、顧客が商品やサービスを認知して購入に至るまでのプロセスを図にして、整理・可視化するフレームワークです。

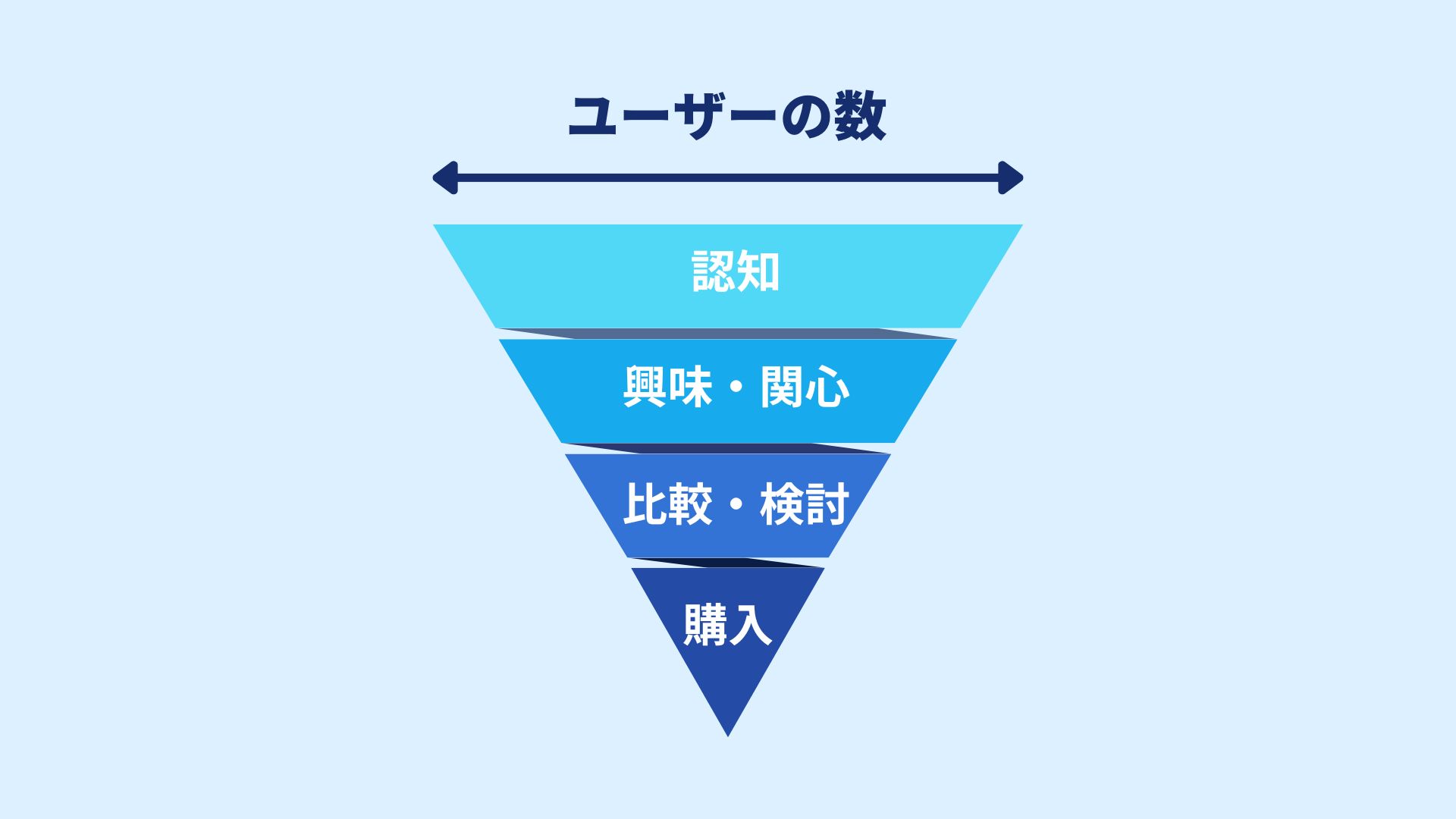

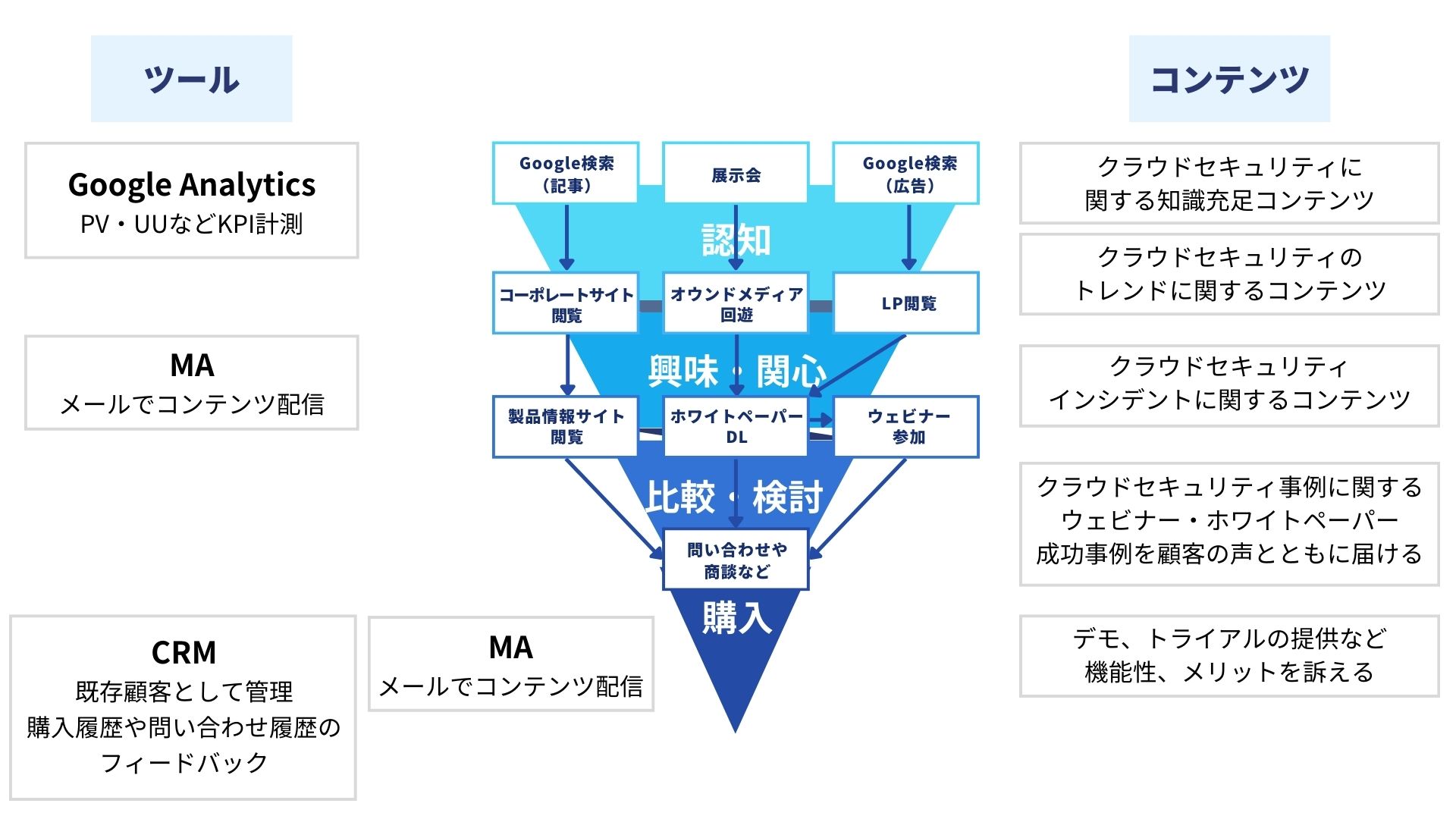

以下のような逆三角形の図にデジタルマーケティングの成果を当てはめて、課題点や改善点を見つける際などに使われます。

一般的に、商品・サービスを購入する際、顧客の数は上から下に進むにつれて減少し、逆三角形の形を作ります。それが漏斗(じょうご:英語でファネル)に似ていることから、上記の図を「ファネル」と呼ぶようになりました。

つまりデジタルマーケティングファネルとは、「デジタルマーケティング」を「ファネル」に当てはめて分析する手法、ということです。

なお、ファネルは、消費者の心理プロセスを表す「AIDMA(アイドマ)」の発展形だといわれています。

- Attention(注意):

- 商品・サービスを認知する段階

- Interest(関心):

- 商品・サービスに興味・関心を持っている段階

- Desire(欲求):

- 商品・サービスを使ってみたいが、欲しいとまでは思っていない段階

- Memory(記憶):

- 商品・サービスについて興味を持った記憶が薄れてきた段階

- Action(行動):

- 商品・サービスを購入する段階

AIDMAもファネルと同様に、段階が進むにつれて顧客数が減少し、逆三角形を描きます。

関連記事:

マーケティングファネルとデジタルマーケティングファネルの違い

マーケティングファネルも、デジタルマーケティングファネルと根本は変わりません。顧客が商品を購入する過程を「認知→興味・関心→比較・検討→購入」というステージに分けて考えます。

ただしデジタルに特化せず、マーケティング全体を整理・可視化するのがマーケティングファネルの特徴です。マーケティング活動の成果をマーケティングファネルに当てはめれば、逆三角形を描いていない場所(改善すべき箇所)がわかります。

デジタルマーケティングファネルは、デジタルマーケティングに焦点を当てて、要素を整理・可視化します。具体的には、SNSやウェブサイト、メールなどのデジタルチャネルを通じて顧客の行動を追跡し、フレームワークに当てはめます。

デジタルマーケティングファネルとカスタマージャーニーマップの違い

顧客の認知〜購入までのプロセスを可視化する手法として、カスタマージャーニーマップがあります。

デジタルマーケティングファネルと似ていますが、カスタマージャーニーマップは、顧客が経験する一連の体験を視覚化するのが特徴です。

どのような流れで製品を知り、何に関心を持ち購入するのか。認知はSNSなのか、サイトなのか、タッチポイントはどこかなど、顧客の購買プロセスの全体像を、地図を描くように詳細に書き込み可視化します。各フェーズで何を思ったのか、心理や行動について言及するのも特徴です。

つまり、カスタマージャーニーは顧客の心理を含む「体験全体」を捉えるのに対し、ファネルは「特定の購買過程」を重視した分析手法と言えます。

デジタルマーケティングファネルの3つの種類

デジタルマーケティングファネルには、3つの種類があります。それぞれの特徴や活用方法を順番に見ていきましょう。

なお、図の中で潜在顧客のいるフェーズは「TOFU(Top of Funnel)」、見込客のいるフェーズは「MOFU(Middle of Funnel)」、購入に近い顧客のフェーズは「BOFU(Bottom of Funnel)」と表現されることもあります。

パーチェスファネル:基本モデル

パーチェスファネルは、顧客が商品を認知し、購入までの過程を示す基本的なモデルです。「パーチェス(purchase)」は「購買」という意味を持つため、「購買ファネル」とも呼ばれます。

このファネルは以下の4つのステージで構成されています。

- 認知

- 顧客が商品やサービスを知る段階

- 興味・関心

- 顧客が商品やサービスを知る段階

- 比較・検討

- 他の商品と比較する段階

- 購入

- 最終的に商品を購入する段階

上から下に進むにつれて顧客の数は減少し、図は逆三角形を描きます。

パーチェスファネルに自社の顧客を当てはめることで、どの段階で顧客が離脱しているのかを把握し、マーケティング施策の改善に役立てることが可能です。

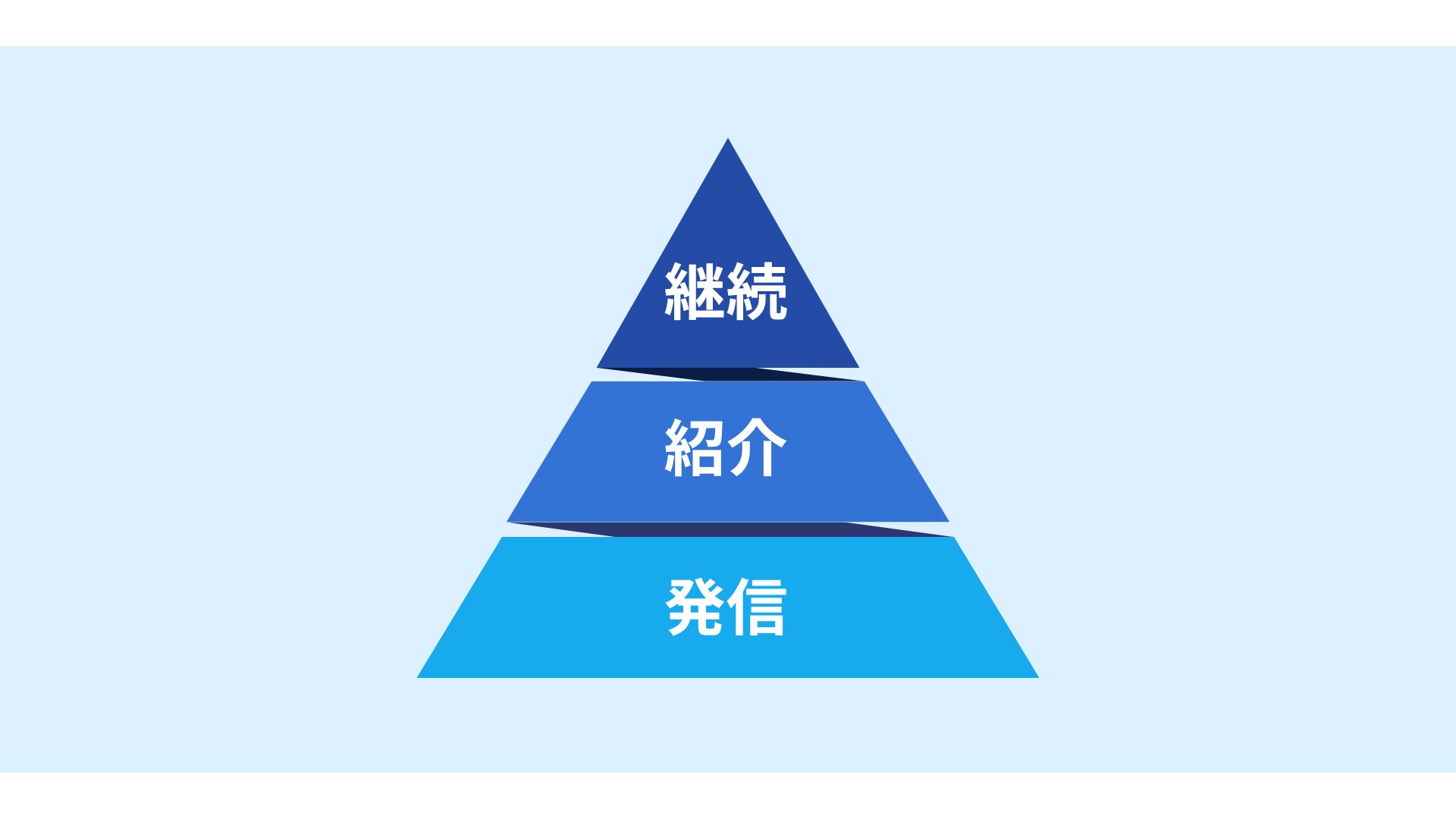

インフルエンスファネル:購入後に着目

インフルエンスファネルは、顧客が商品を購入した「後」の行動に着目したモデルです。パーチェスファネルとは異なり、三角形を描きます。

このファネルは、顧客のリピート購入やSNSでの情報発信を重視し、顧客満足度の向上と口コミによる新規顧客獲得を目指します。インフルエンスファネルのゴールは、顧客による自発的な情報発信です。

- 継続

- 顧客に再度購入させるための働きかけ

- 共有・紹介

- 顧客が商品を周囲に紹介する段階

- 発信

- 顧客がSNSなどで商品の良さを発信する段階

インフルエンスファネルは、消費者の心理プロセスを表す「AISAS(アイサス)」が元になっています。

このファネルを使うことで、購入後の顧客の満足度を高め、口コミを生むための施策を検討できます。企業は「どうしたら商品について発信してもらえるのか」「思い描く発信をしてもらうにはどうするか」などを考えることも大切です。

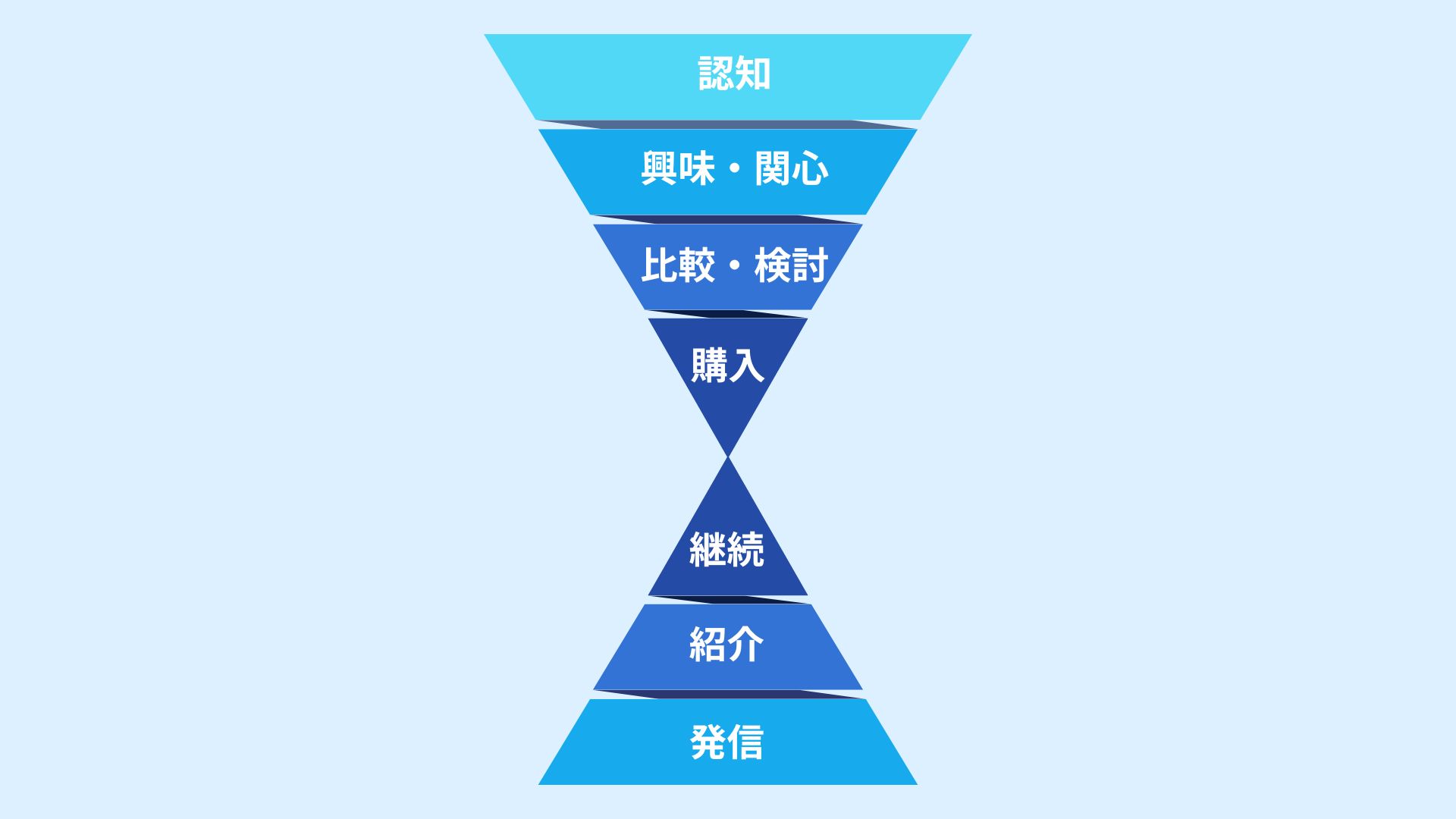

ダブルファネル:2つを組み合わせたもの

ダブルファネルは、パーチェスファネルとインフルエンスファネルを組み合わせたものです。

パーチェスファネルは「認知~購入」まで、インフルエンスファネルは「購入~口コミ投稿」までしかフォローしません。2つのファネルを組み合わせることで、顧客獲得から口コミによる拡散まで、顧客行動の全体像を把握できます。

デジタルマーケティングファネルが重要だと言われる理由

デジタル社会になったことで、顧客はインターネットで商品を認知し、情報収集・比較検討を行うようになりました。

実際、アメリカの調査会社コーポレート・エグゼクティブ・ボード(CBD)が発表した「The Digital Evolution In B2B Marketing」で、「BtoBでは顧客の購買プロセスの57%が、営業担当者に会う前にすでに終わっている」ことが明らかになっています。

企業は、顧客に接触する前から、購買行動や購買心理を追跡する必要性が出てきました。そこで活用されはじめたのが、デジタルマーケティングファネルです。

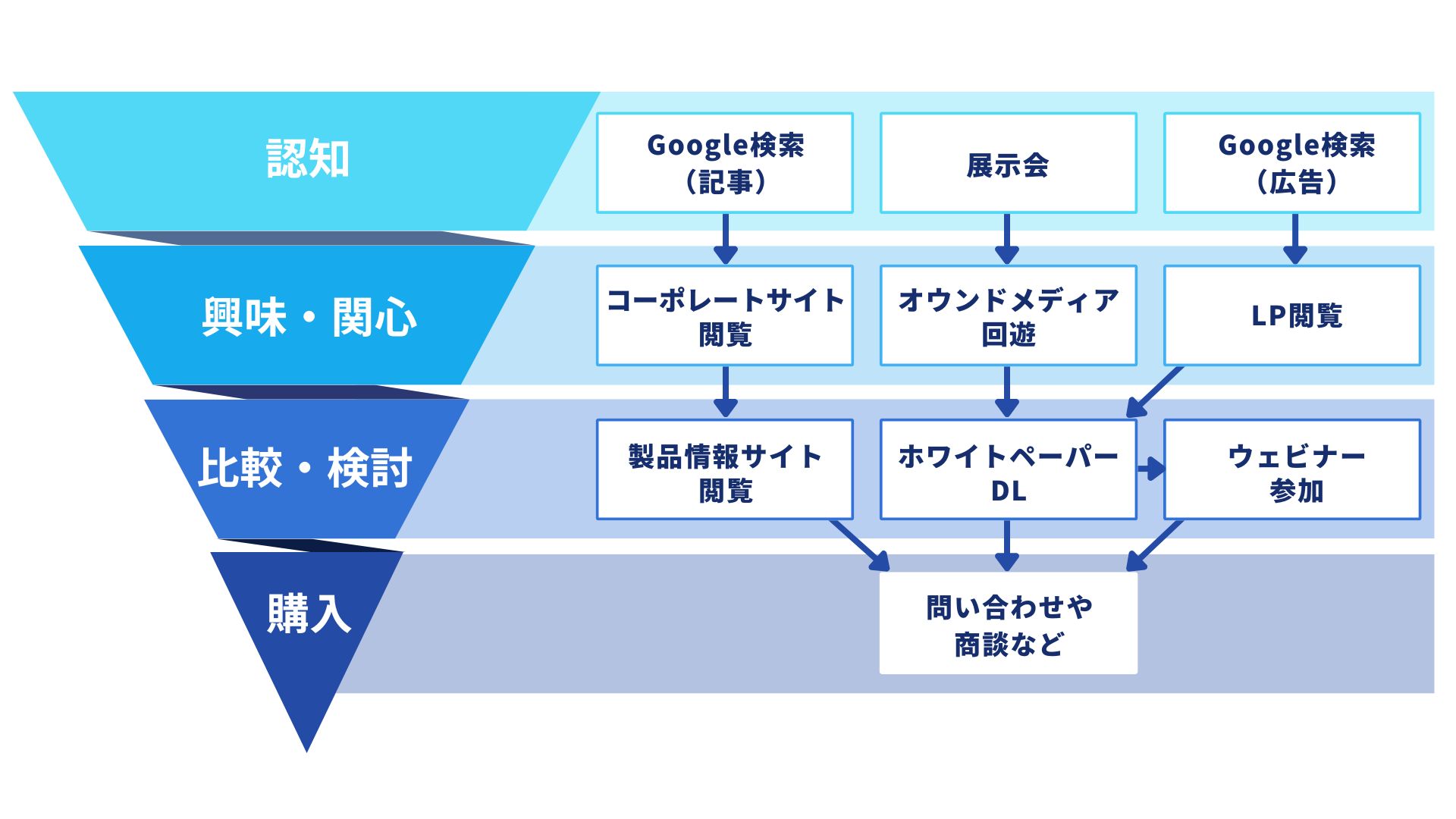

購買行動を可視化する

デジタルマーケティングファネルを活用することで、顧客と接触する前のフェーズも含めて、ユーザーの行動がわかるようになります。

たとえば、以下図のようにファネルを使って顧客の行動を定義します。これにより、何人に認知され、何人が興味関心に移動し、比較検討フェーズに入っているのか…などがひと目でわかるようになります。

デジタルマーケティングは、アナログマーケティングに比べて顧客との接点が多いのが特徴。個々人の行動を追跡し続けるのは困難です。しかしデジタルマーケティングファネルを使えば、ファネルという軸から顧客の行動を予測できます。

多くの人手を使うことなく、効率的に顧客の行動を追跡できるのもポイントです。

マーケティング活動の効率化

購買行動を可視化することで、各フェーズにおける最適なマーケティング活動や施策を考えられるようになります。

たとえば、フェーズごと異なるニーズに合わせて、アプローチを変えた重点的な施策を検討できます。さらに、顧客の属性や行動履歴などのデータを蓄積すれば、より詳細な分析にも役立ちます。

デジタルマーケティングファネルの活用方法

実際にデジタルマーケティングファネルはどのように活用するのか、具体的な活用方法について解説します。

離脱率の高いフェーズから問題点を特定

ファネルの各段階を確認し、顧客が離脱するポイントを見極め、離脱が多く見られる段階には何か問題があるのかを探ります。

例えば、認知フェーズから興味・関心フェーズへ進む際に大量の顧客が離脱しているとします。この場合、提供している情報やコンテンツが魅力的でないか、情報が不足している可能性があります。逆に、興味を持たれたものの比較・検討フェーズで進展がない場合は、他社と比較するための材料が不足しているかもしれません。

このように、ファネルの状況を視覚的に分析することで、自社の施策を改善できるポイントが明らかになります。

ファネルの各ステージにおけるターゲット戦略

顧客はファネルの各ステージによって異なるニーズを持っているため、それぞれの段階に応じて、適切な戦略を考えます。

- 認知

- 多くの顧客に向けた広範な情報提供が必要です。広告やSNS、イベントなどを通じて、目に留まる機会を増やします。

- 興味・関心

- 詳細な情報や資料を提供します。専門的なホワイトペーパーやセミナーを用意し、具体的な価値を示すことが重要です。

- 比較・検討

- 他社と比較される段階のため、競争力のある情報を提供します。導入事例や顧客のレビューを強調することで、信頼を得ることも可能です。

- 購入

- 購入のための後押しと、購入後のサポートを行い、ロイヤリティを高めます。

こうした戦略を用いることで、各ファネルに最適なアプローチが行えるようになり、次のステージに進んでもらいやすくなります。

ファネルのフェーズが進むにつれて、よりターゲットを満足させる「コアな情報」の必要性が高まります。ターゲットを重視した、戦略的アプローチが必要になるでしょう。

データ分析によるファネル最適化

デジタルマーケティングの強みの一つは、データ分析によってファネルを改善できる点です。

まず、アクセス解析ツールやCRMシステムを利用し、顧客の行動データを収集しましょう。次に、このデータを基に、離脱率が高いポイントや、成功率が高い施策を特定します。

特定の広告からのアクセスが高いと確認できれば、その流入経路に投入する予算を増やすことでさらなる効果が狙えます。また、キャンペーンやコンテンツのパフォーマンスを監視し、不足している部分にリソースをシフトすることで、全体の効率を高めることも可能です。

リマーケティング戦略の活用

リマーケティングとは、一度商品やサービスを閲覧した顧客に再度アプローチする戦略です。

たとえば、特定の商品をカートに入れたまま購入しなかった顧客に対し、メールやSNS広告を通じて割引クーポンや特典を提供することで、再度購入を促せます。

このように、リマーケティングを上手に利用することで、失われた機会を取り戻すことが可能です。

コンテンツマーケティングとの統合

デジタルマーケティングファネルの成功には、コンテンツマーケティングとの連携が欠かせません。ファネルの各段階で必要とされるコンテンツを整備することで、顧客の理解を深め、興味を引き続けられます。

- 認知

- 動画、プレスリリース、SNS、広告、オウンドメディア、SEO、ブログ記事など

- 興味・関心

- 顧客の課題に合わせて、より深い情報を提供。セミナー、ホワイトペーパー、SNS、ブログ記事など

- 比較・検討

- 顧客の悩みを解決する具体的なケーススタディ、事例

- 購入

- 詳細なサービス情報の発信、キャンペーン、無料トライアル、問い合わせ窓口への動線設計など

このように、ファネル全体にわたって関連するコンテンツを配置することが重要です。

デジタルマーケティングファネルを構築するための4ステップ

デジタルマーケティングファネルを効果的に構築・活用するための、4つのステップを紹介します。

ステップ1:ターゲット、ペルソナを設計する

最初のステップは、ターゲットやペルソナの明確化です。

ペルソナとは、理想の顧客像を具体的に示すものです。これには年齢、性別、職業、趣味などの情報が含まれます。このプロセスを実施することで、顧客のニーズや行動を把握しやすくなります。

ペルソナ設計のポイントは以下の通りです。

①データ収集

既存顧客の購買行動プロセスをもとに、各フェーズのターゲットの行動を整理します。顧客の購買行動や嗜好を理解するために、以下の情報も収集しましょう。

- デモグラフィック情報: 年齢、性別、居住地、職業、家族構成など

- 心理グラフィック情報: 趣味、価値観、ライフスタイル、興味など

- 行動データ: ウェブサイトの閲覧履歴、購買履歴、SNSの活動など

BtoBの場合は対象企業の特性を把握するための情報も収集します。

- 業種: ターゲットとなる業界(製造業、IT、医療など)

- 企業規模: 従業員数、売上高、資本金など

- 所在地: 地理的なロケーションも考慮することが重要です

②ペルソナの具体化

収集したデータを基に、具体的なペルソナを作成します。ペルソナには以下の要素を盛り込みます。

- 名前: 実在感を出すための架空の名前

- 背景: 職業、経歴、学歴など

- 目標と課題: 購入を考える理由とそれに伴う課題

- 情報源: どこから情報を得ているか(友人、SNS、ブログなど)

BtoBの場合は、ターゲットが抱える具体的なニーズや課題を理解します。業務上の課題、購入の目的などを考えて、どのような製品やサービスが彼らのニーズに応えるのかを明確にしましょう。

- 業務上の課題: 効率化、人件費削減、情報セキュリティ対策など物

- 購入の目的: コスト削減、業務効率向上、競争力の強化など

購入の意思決定者や影響者となる「キーパーソン」を明らかにすることも大切です。

- 役職: マネージャー、経営者、技術者など、意思決定を行う人物

- 責任: 販売、マーケティング、IT管理など、その人物の職務上の責任

さらに、ペルソナの購入決定プロセスを把握します

- 情報収集: ペルソナが利用する情報源(ウェブサイト、業界雑誌、セミナーなど)を特定

- 比較検討: 他社製品との比較において重視されるポイント(価格、機能、評判など)を知る

- 意思決定のフロー: 内部の合意形成(複数の承認者がいる場合も)や意思決定プロセスを理解

③ペルソナのストーリーを作成

②で作成したペルソナに基づいて、彼らの行動や価値観を反映したストーリーを作成します。

ペルソナに合わせた情報提供方法を考えることも大切です。

- 情報の形式: ホワイトペーパー、ケーススタディ、ウェビナーなど、ペルソナが好むコンテンツ形式を選定

- トーンとスタイル: 専門的で信頼性のあるトーンか、フレンドリーで親しみやすいトーンかを考える(役職や業界によっても異なる)

環境に配慮した商品を重視するペルソナには、エコフレンドリーな製品を取り入れたマーケティングを行うなど、ペルソナの価値観やニーズを理解し、彼らに対する提案を具体化します。

ペルソナについて詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご確認ください。

関連記事:

ステップ2:フェーズごとのアプローチ手法を整理する

次に、ペルソナを元にした各フェーズごとのアプローチ手法を設定します。認知~購入までに必要な情報を、タイムリーに提供することが大切です。必要なコンテンツを考え、ファネルの各段階に設置してください。

たとえば、「SNS広告で認知した」とした場合、以下のような流れが考えられます。

興味関心:「オウンドメディア」「LP」

比較検討:「オウンドメディア」「製品カタログ」「ホワイトペーパー」

購入:「製品カタログ」「ホワイトペーパー」「問い合わせや営業へのコンタクト」

認知~購入まで、ひとつのストーリーでつながるように整理することが大切です。

カスタマージャーニーマップを作る

カスタマージャーニーマップは、顧客がどのようにして製品やサービスに接触し、購入に至るのかを視覚化するフレームワークです。このマップを作成することで、顧客が各フェーズでどのような行動をとり、何を感じているのかが明確になります。

企業として、どのようなコミュニケーションを取るべきかがわかりやすくなるので、設計に迷ったら活用してください。

カスタマージャーニーを作成する際は、以下の点を意識しましょう。

- 顧客の主要な接点を特定する

- 各接点での顧客の心理やニーズを分析する

マップを作ることで、顧客にとっての課題や期待が明確になり、戦略の精度を向上させられます。

カスタマージャーニーマップの作成方法については、以下の記事をご確認ください。

関連記事:

ステップ3:コンテンツとツールをファネルの各層に当てはめる

最後に、改めて、デジタルマーケティングに必要なコンテンツ・ツールを、ファネルの各層に配置します。

これにより、顧客がいつ、どの情報を必要とするかを考えながら、マーケティング戦略の全体像を把握できます。

デジタルマーケティングファネルを作成したら、これをベースにデータを収集して改善点を探します。改善する際は、全体の流れを確認し、KGI(最終目標)やKPI(重要業績評価指標)達成のために必要なことを導き出すのが大切です。

以下のようなツールがあると、分析の精度を高められます。

- マーケティングオートメーション(MA)

- 分析ツール

デジタルマーケティングファネル活用のポイント

ここでは、デジタルマーケティングファネルの効果を高めるために、デジタルマーケティングで意識したいポイントを解説します。

デザインとUXは重要

デジタルマーケティングにおいて、デザインとユーザーエクスペリエンス(UX)は非常に重要な要素です。製品やサービスが優れていても、Webサイトのデザインがイマイチだと売上が伸びないケースがあります。

株式会社リンクアンドパートナーズによる「LP活用企業の実態に関する調査」では、「LP(ランディングページ)のコンバージョンが高い」と答えた企業のうち、その要因について、1位は「正確で信頼性の高いデータの表示(77.1%)」、2位は「直感的なデザインと使いやすさ(55.4%)」、「具体的な成果やメリットの提示(42.0%)」という回答になりました。

デザイン性と、使いやすさがコンバージョンに至る大きな要因だと実感している担当者は多く、顧客の心をつかむためには、洗練されたデザインと優れたUXは欠かせません。

さらに、サイトを訪れたユーザーがスムーズに行動できるように配慮することも重要です。ナビゲーションが直感的であれば、ユーザーは簡単に情報を見つけられ、購入を決定しやすくなります。明確なCTA(コールトゥアクション)も大切です。配置することで、効果的に誘導ができます。

良質なコンテンツで集客する

「コンテンツは王様」という言葉があるように、質の高いコンテンツは集客において非常に重要です。特にBtoBマーケティングでは、見込み客が関心を持っている情報を提供し続けることが必要があり、コンテンツの重要性は高まっています。

良質なコンテンツとは、単に情報が豊富なだけでなく、Googleの検索エンジンと人間の両方に評価されるものです。具体的には、検索者の課題を解決する読みやすいコンテンツ、業界のトピックや最新技術について深く掘り下げた専門記事、具体的なデータを基にしたホワイトペーパーなどが挙げられます。このようなコンテンツがあれば、検索エンジンからの流入を増やし、見込み客をファネルの下部へ導くことができます。

コンテンツ制作に際しては、「機能」を単に列挙するのではなく、「実利」を強調することが重要です。たとえば、「このソフトウェアは処理スピードが速い」というテクニカルな説明だけではなく、「これにより業務が10時間短縮できる」といった具体的な成果を示すことでより、読者の興味関心を引くことができます。

マーケティングファネルはもう古い?デジタルマーケティングファネルはどうなる

デジタルマーケティングファネルの基となっている「マーケティングファネル」は度々、時代遅れ、古いと、その有効性が議論されています。

「古い」とされる一因は、現代の顧客の購買行動が、フレームワークの提唱当時と変化しているためです。特にインターネットの普及は、消費者の購入プロセスに大きな変化をもたらしています。

もともと、マーケティングファネルは1920年代にアメリカで提唱された「AIDOMA」を基に作られたフレームワークです。1920年代はマスマーケティングが主流の時代。つまり、マーケティングファネルは、マスマーケティングを軸に作られたフレームワークといえます。当時の消費者は基本的に、認知~購入まで直線的に行動していました。

しかし現代の消費者は、前のファネルに戻ったり、プロセスをスキップしたりして購入に至るケースが増えています。特にtoCビジネスでは、洋服を買おうと比較検討していた顧客が突然アクセサリーを購入する、というように、商品のジャンル自体を変えてしまうケースが少なくありません。

このことから、「マスマーケティング時代のフレームワークでは不十分ではないか」という議論が出ているのです。デジタルマーケティングファネルにおいても、マーケティングファネルを根本にしている以上、「顧客の行動をカバーしきれない」と感じるかもしれません。

しかし、BtoBビジネスにおいては、今もマーケティングファネルの重要性は変わりません。

BtoBビジネスでは有効

BtoBビジネスにおいて、マーケティングファネルは今でも有効です。

BtoBは問い合わせ、比較検討、意思決定者による承認など、一定の流れに沿って購入に至ります。課題解決のための商品を探しているため、突然、機能や趣旨が異なるサービス へ乗りかえることはほぼありません。基本的に予測可能な動きをするため、ファネルを使っても顧客の行動を十分に可視化できます。

それだけでなく、ファネルはマーケティングやプロモーションにも効果を発揮します。ファネルを通じて潜在顧客を追跡し、リードが比較・検討段階で 離脱する人数が多い場合、その原因を調査し、競合と比較した際の自社の優位性を紹介する、といった戦略が行えるためです。

マーケティングファネルが「古い」とされる声がある一方で、BtoBマーケティングにおいては依然として効果的なフレームワークであることは間違 いありません。ファネルの活用を通じて、顧客の購買行動を深く理解し、効果的な施策を講じることが大切です。

まとめ

デジタルマーケティングファネルはBtoBビジネスにおすすめのフレームワークです。顧客の行動を追跡したい、改善すべきポイントを探したいという場合は、ぜひ活用してみてください。

デジタルマーケティングは、顧客の購買行動を理解した上で、コンテンツの充実化を進める必要があります。コンテンツ制作だけでなく、競合を意識した戦略や、問い合わせへつなげる導線作りなど、さまざまな施策も必要です。

マーケティングにそこまでリソースが割けない方、経験のない初心者の方は、専門家の知見を取り入れたほうがスムーズに運用をスタートでき、成果創出へと最短距離で進めます。

クラウドサーカスでは、デジタルマーケティングの成果創出を伴走支援するコンサルプランと、BtoB企業の新規リード獲得・商談創出に特化した国産CMS「BlueMonkey」をご用意しています。

興味のある方はお気軽にご相談ください。

コンサルプランの概要資料はこちら

CMS BlueMonkeyとクラウドサーカスのホームページ制作の資料はこちら

この記事を書いた人

クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長

長谷川 潤

プロフィール

1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。