SEOに効くディレクトリ構造とは?基礎知識から設計・書き方のポイントまでわかりやすく解説

Webサイトを上位表示させるためには、SEO対策が欠かせません。その基本となるのが「ディレクトリ構造」です。ディレクトリ構造とは、Webサイト内のページを階層的に整理し、情報の関連性や優先度を分かりやすくする仕組みを指します。

体系的に設計されたディレクトリ構造は、各検索エンジンのクローラーが、サイト内の情報を系統立てて収集・分析できるようになり、より適切な検索結果への表示が見込めます。また、ユーザーにとっても目的のページまでの道筋が明確になり、サイト内での回遊性が高まるという利点があります。

一方で、闇雲にディレクトリを作成したり、不完全な階層構造を組んでしまうと、SEOに悪影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、SEOにおけるディレクトリ構造の基本知識から、具体的な設計例や改善のポイントまでをわかりやすく解説します。検索パフォーマンスを向上させたいWeb担当者や、SEO対策を強化したい方は、ぜひご覧ください。

関連記事:

目次

ディレクトリ構造とは?

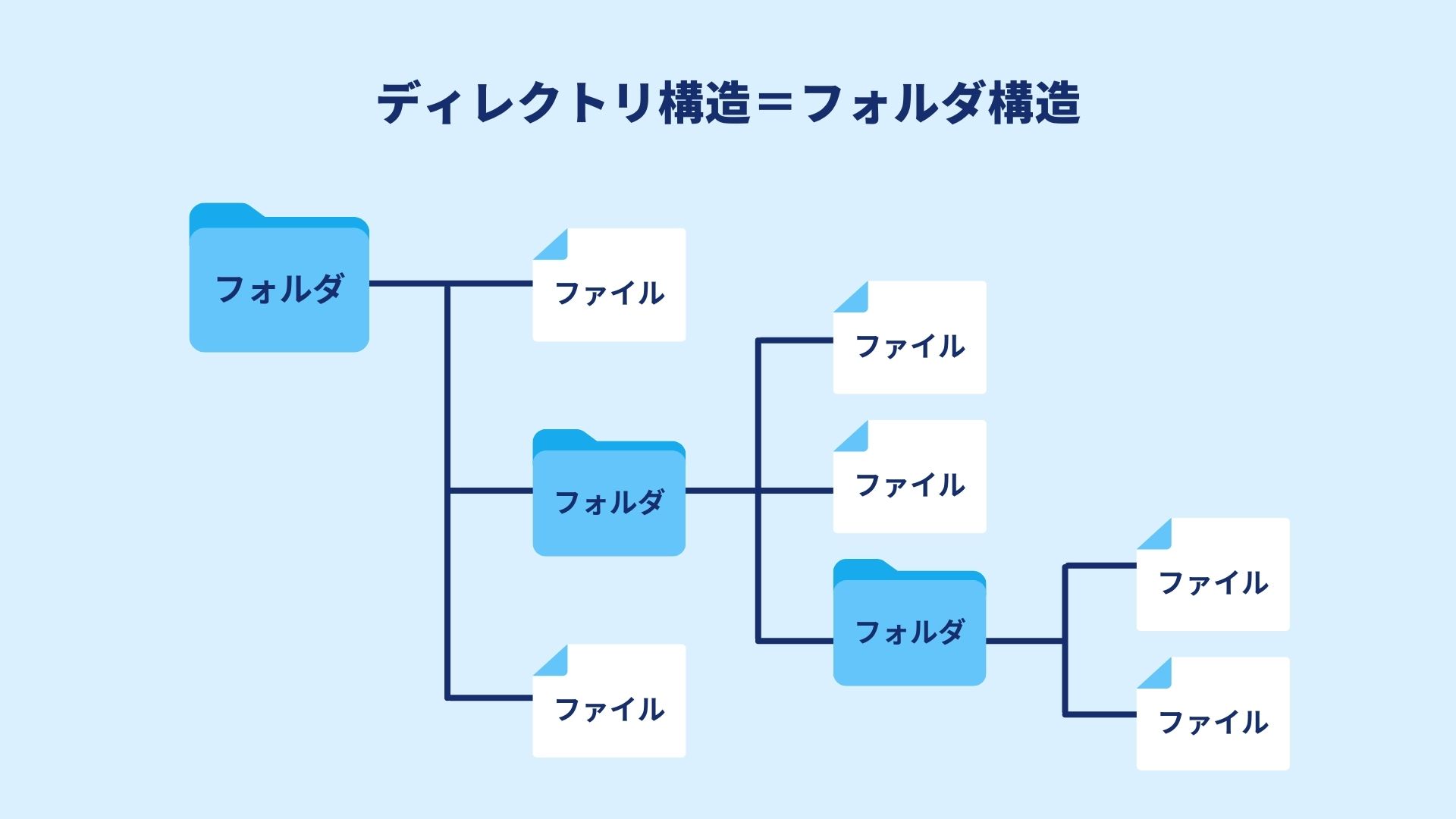

ディレクトリ構造とは、Webサイト内のページやファイルをフォルダ分けして整理する方法を指します。情報をカテゴリや種類ごとに分類・整理することで、サイト全体の構造を分かりやすくし、効率的に管理できるようになります。

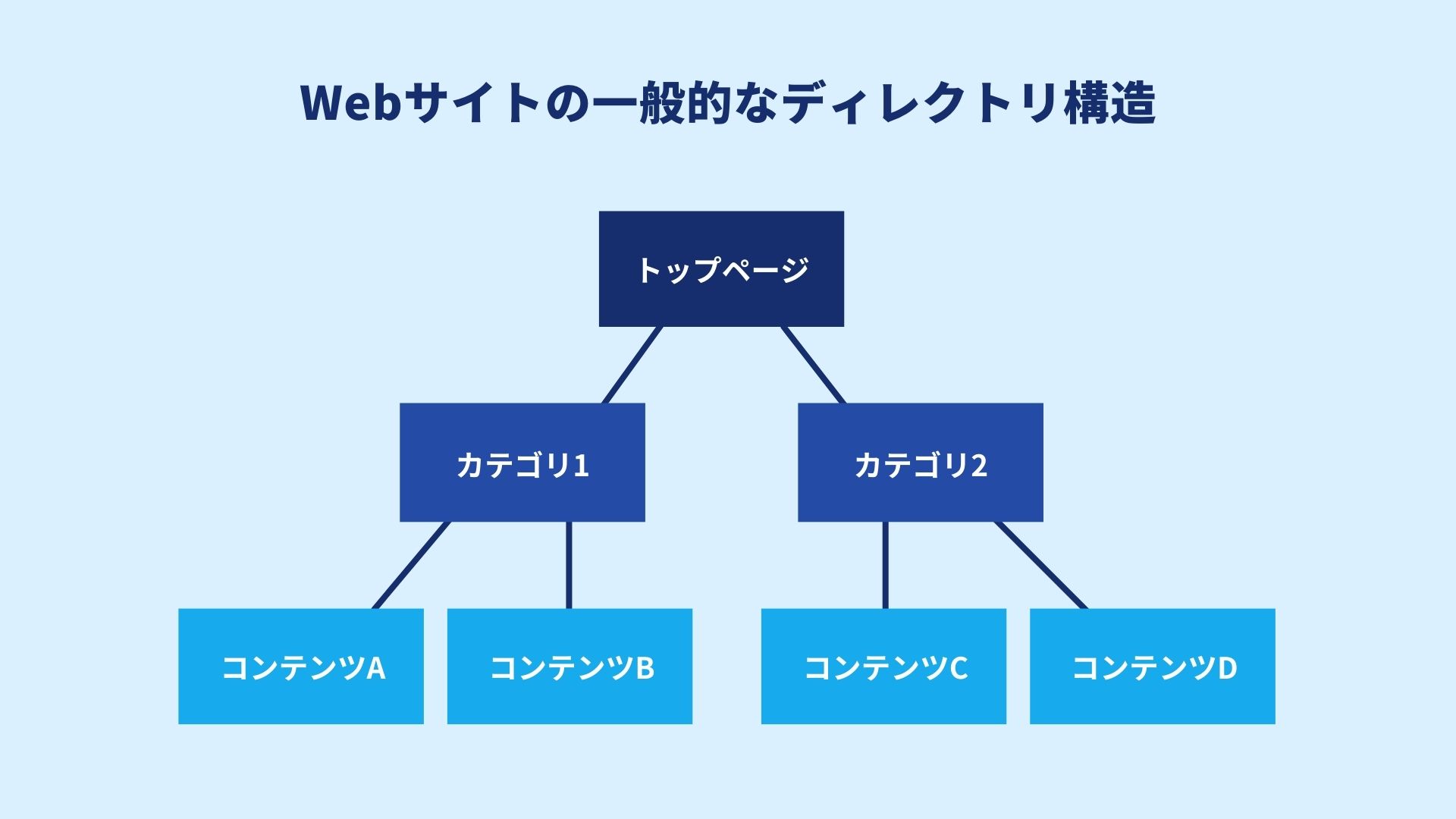

最も分かりやすい例が、パソコンのファイル管理アプリです。Windowsなら「ファイルエクスプローラー」、Macなら「ファインダー」がこれに該当します。上記の図にあるように、最上位のフォルダの下に複数のフォルダやファイルが配置され、さらにその下に階層が続いていく構造が基本です。

この考え方は、Webサイトの設計にも応用されています。この図のようにトップページを起点として「会社案内」「製品情報」「お問い合わせ」などのカテゴリーページが並び、その下にさらに個別のコンテンツページが続く構造が描かれています。

このような階層的な構成には、大きく2つの利点があります。

1つ目はユーザー体験の向上です。ユーザーは必要な情報へすぐにたどり着けるようになります。また、サイトの規模が拡大する際も、現状の枠組みを維持しながら、新しいコンテンツを無理なく追加することができます。

2つ目は、SEOへの効果です。適切な階層構造により、検索エンジンのクローラーがサイト内を効率的に巡回し、コンテンツを漏れなく認識できるようになります。URLに明確な階層性が反映されることで、サイトの構造がGoogleに理解されやすくなります。

ディレクトリ構造は情報の整理からSEOまで、サイト設計における重要な土台となります。適切な設計を行うことで、使いやすさと検索エンジンからの評価を両立し、競争力のあるWebサイトを構築できます。

ディレクトリ構造の例

ディレクトリ構造の具体例を見ていきましょう。Webサイトでは、コンテンツを「第1階層」「第2階層」「第3階層」といったように、段階的に整理していきます。

例えば、自動車部品メーカーのWebサイトであれば、以下のような階層構造が考えられます。

| 階層 | URL構造 | 役割と特徴 |

|---|---|---|

| 第一階層 (トップページ) |

https://www.example.com |

|

| 第二階層 (主要カテゴリ) |

/products/solutions/support |

|

| 第三階層 (詳細ページ) |

/products/engine-parts/products/brake-systems/solutions/ev-components/support/technical-docs |

|

このような階層構造により、自動車メーカーの設計者や調達担当者が、必要な技術仕様や製品情報に直接アクセスできます。EVシフトに対応した新規部品の情報を探している技術者であれば、第三階層にあるsolutions/ev-components(EV向け部品)から該当する製品群にすぐにたどり着くことが可能です。

BtoBサイトはBtoCサイトに比べ、専門性の高い情報をいかに効率的に届けるかが重要です。そのためにも、今回の例のようなユーザーの視点に立ったディレクトリ構造を構築することが大切です。

SEOにディレクトリ構造が重要な理由

適切なディレクトリ構造は、サイトのSEO評価に大きな影響を及ぼします。ここでは、SEOにディレクトリ構造が重要である理由を3つご紹介します。

クローラビリティの向上

検索エンジンがWebサイトを理解し、正しく評価するには、「クローラー」と呼ばれるプログラムの働きが欠かせません。クローラーはWebサイト内を巡回し情報を収集しますが、その効率はWebサイトの構造に大きく左右されます。

効果的なディレクトリ構造は、クローラーにとってWebサイト内を巡回するための案内図のような役割を果たします。逆に、複雑な構造はクローラーの妨げとなり、情報収集を阻害する可能性があります。クローラーが円滑に情報を収集できる状態、すなわち高いクローラビリティを確保することで、検索エンジンへの正確な情報伝達が実現でき、Webサイトへのアクセス増加につながります。

検索エンジンがサイト構造を理解しやすくなる

適切なディレクトリ構造は、検索エンジンがWebサイト全体の構成を把握する手がかりとなります。たとえば、「/news/」や「/products/」といった明確な区分けにより、各コンテンツの位置づけや役割が伝わりやすくなります。

また、URLの階層構造から、コンテンツ間の関連性も判断できます。「/products/category/item/」のような段階的な構造であれば、商品カテゴリーと個別商品の関係性が明確です。こうした分かりやすい構造により、検索エンジンは各ページの重要度や内容の関連性を適切に評価できます。

体系的なディレクトリ構造は、サイトマップとの連携も円滑になります。検索エンジンは、サイトマップとURLの対応関係から、Webサイトの全体像をより明確に把握できるようになります。

サイトの専門性をアピールできる

ディレクトリ構造は、Webサイトの専門性を高める役割も担います。関連性の高いコンテンツを同じディレクトリにまとめることで、その分野におけるノウハウや知見の豊富さを検索エンジンにアピールできます。

健康食品を販売するWebサイトであれば、「/supplements/」というディレクトリの下に「/supplements/vitamins/」や「/supplements/proteins/」といったサブカテゴリを設けることで、健康食品分野における網羅性や深い知識を効果的に伝えられます。

こうした体系的な構造により、特定のキーワードで上位表示を狙いやすくなるだけでなく、ユーザーからの信頼も得られます。Webサイトの設計では、SEOを意識したディレクトリ構造を採用し、検索エンジンとユーザーの双方に価値を提供することが大切です。

ディレクトリ構造のメリット

適切なディレクトリ構造を整えることは、管理面の効率化からSEO対策まで、さまざまなメリットをもたらします。以下では、代表的な3つの利点について詳しく説明していきます。

サイト管理の効率化

体系的なディレクトリ構造は、サイト運営の負担を大幅に軽減します。階層化された構成により、関連するコンテンツの全体像が把握しやすくなり、修正すべき箇所をすばやく見つけ出せます。新たなコンテンツを追加する際も、その位置づけが明確になるため、スムーズな作業が実現します。複数のスタッフでサイトを運営する場合でも、ファイルの保管場所が一目瞭然となり、チーム全体の生産性向上につながります。

ユーザー体験の最適化

洗練されたディレクトリ構造は、訪問者の快適な閲覧をサポートします。カテゴリーやテーマに沿って整理された構成により、利用者は迷うことなくサイト内を行き来できるようになります。これにパンくずリストなどのナビゲーション機能を組み合わせれば、現在位置の確認や前後のページへの移動がより円滑になるでしょう。検索システムとの相乗効果も期待でき、ユーザーが求める情報へのアクセスがより簡単になります。

データ分析や内部リンクの強化

整然としたディレクトリ構造は、アクセス解析の質を格段に引き上げます。カテゴリーごとのデータが明確に区分されることで、コンテンツの課題や今後の展開方針が見えてきます。また、関連性の高いページ同士を自然な形でリンクさせやすくなり、SEOパフォーマンスの向上も見込めます。新しいカテゴリーの設置や既存コンテンツの再構築にも柔軟に対応でき、サイトの発展に合わせた効果的な分析と改善を実践できるようになります。

ディレクトリ構造の具体例と設計ポイント

ここでは、SEOの観点から効果的なディレクトリ構造の設計方法を3つご紹介します。

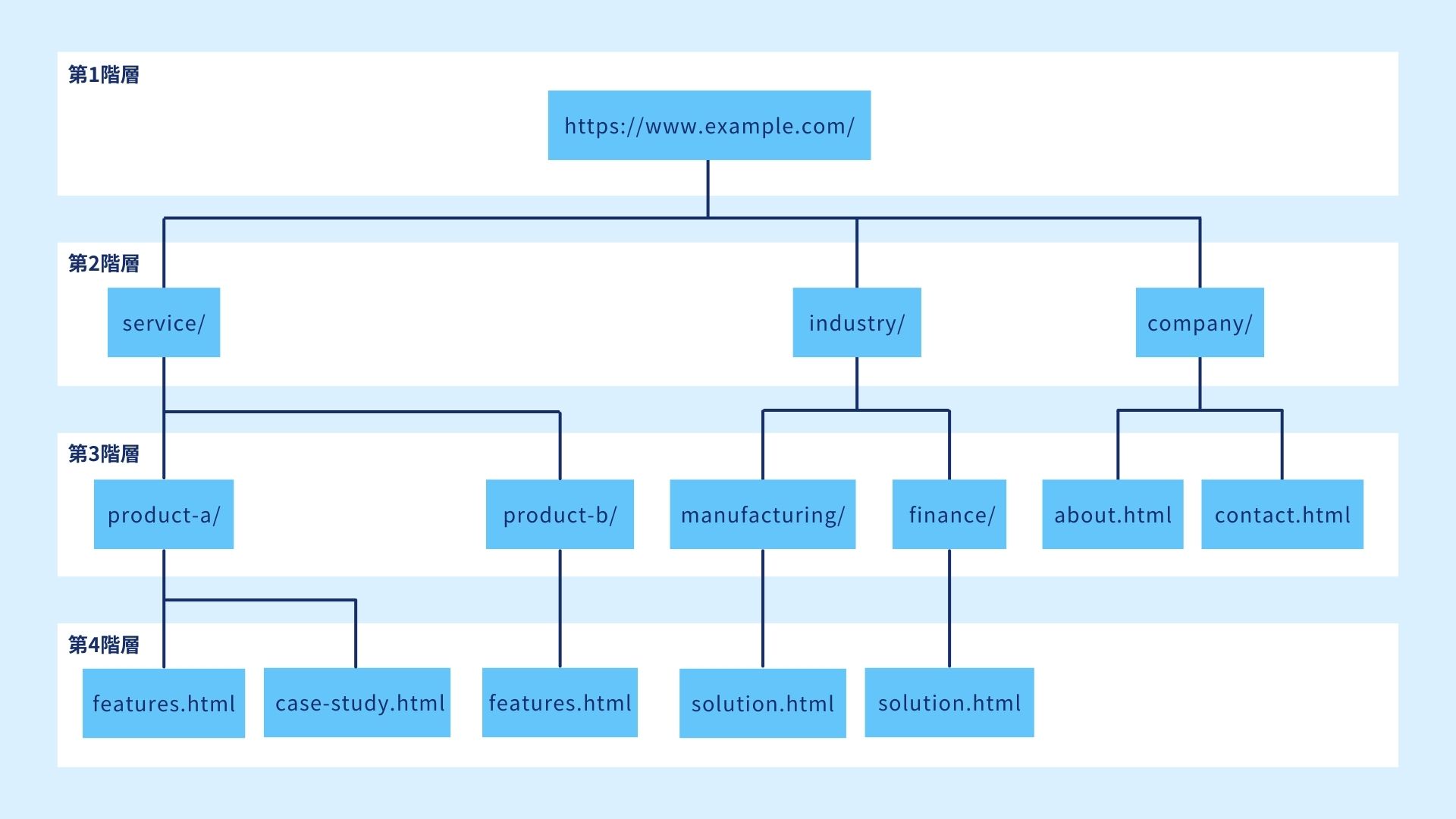

理想的なディレクトリ階層例

BtoBサイトの場合、ユーザーの行動パターンを意識した、シンプルで見通しの良い構造が効果的です。特に、製品やサービスの情報を探している見込み客が、目的の情報にスムーズにたどり着けるよう、カテゴリ分けを工夫することが大切です。以下は、そうした要件を満たす理想的なディレクトリ構造の例です。

この階層構造の優れている点は、直感的な情報設計にあります。「service」「industry」「company」といった明確な区分けにより、訪問者は迷うことなく欲しい情報にアクセスできます。例えば製造業の経営者なら、「industry > manufacturing」という自然な流れでソリューションページに到達でき、営業部門の担当者は「service」配下から具体的な製品情報を参照できます。こうした論理的な構造は、コンバージョン率の増加が期待できます。

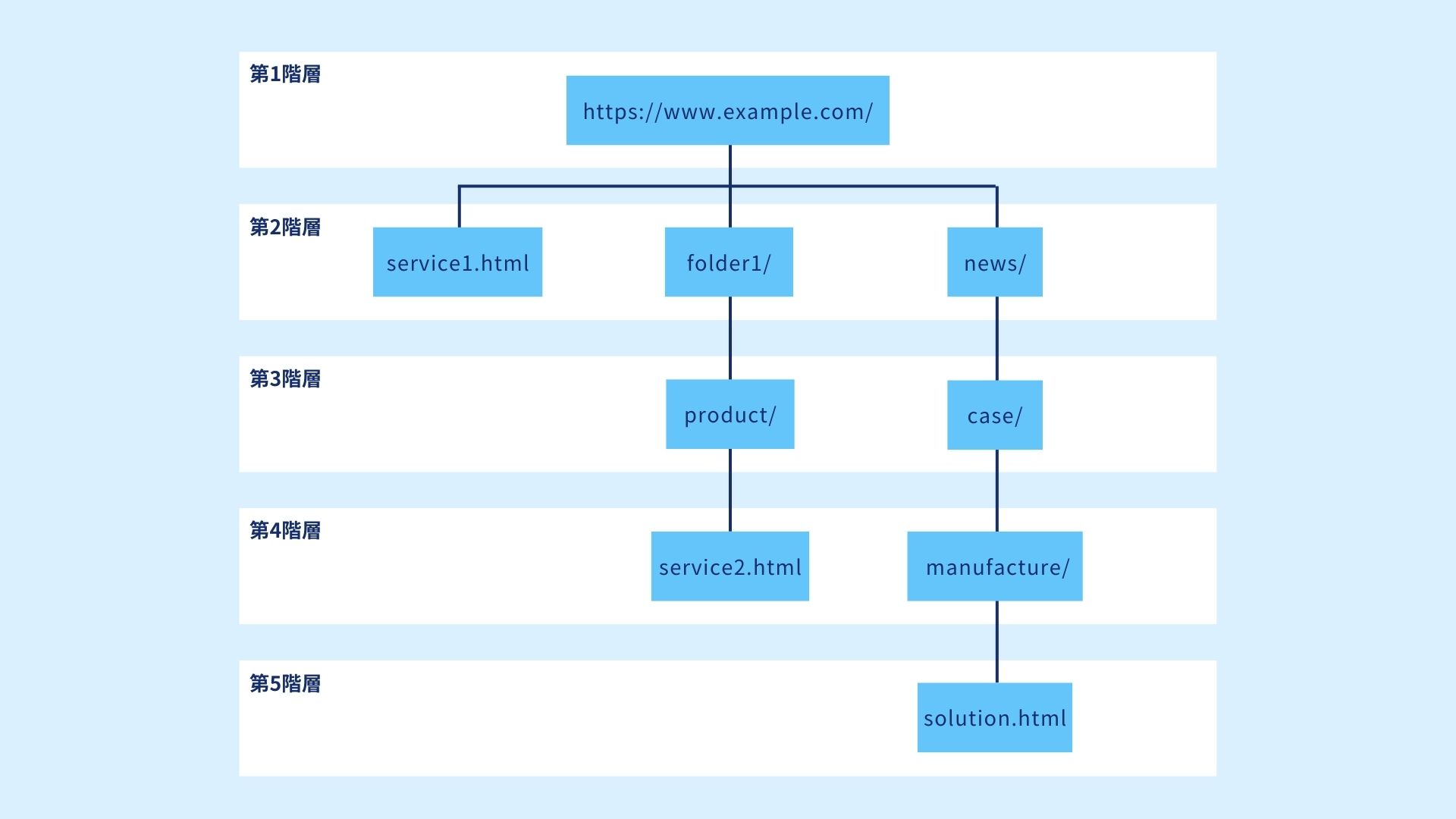

NGなディレクトリ階層例

一方、SEO的に避けるべきディレクトリ構造としては、以下のような例が挙げられます。

上記のような構造の場合、製造業向けの成功事例が「news > case > manufacture」という深い階層に埋もれており、ユーザーが見つけにくい状態です。また、「folder1」のような意味の分かりにくいディレクトリ名は、検索エンジンボットのクローリング効率を下げ、重要なページのインデックスが遅れる原因となります。

そのほかにも「service1.html」や「service2」のような、類似のコンテンツが異なる階層に分散していると、サイト内の回遊性が低下し、コンバージョンの獲得を逃す結果になりかねません。関連性の低いページが異なるディレクトリに混在していたり、階層が深すぎたりすると、Webサイトの構造が複雑化し、ユーザーは目的の情報にたどり着けなくなる恐れがあります。サイト構造の設計が適切でないと、優れたコンテンツが埋もれてしまい、サイトの本来の価値が十分に伝わらない状態に陥ります。

URLの最適化とディレクトリ名の設定

URLの設計では、いくつかの重要なポイントに注意を払うことで、SEOとユーザビリティの両面で効果を発揮します。

まず、意味のある階層構造を心がけましょう。一例として、「/industry/manufacturing/case-studies/toyota-success.html」といったURLは、製造業向けのトヨタの導入事例であることが一目で理解できます。検索エンジンもコンテンツの文脈を正確に把握できるため、適切な検索結果への表示機会が増えるでしょう。

ディレクトリ名にはキーワードを適切に含めることが大切です。例えば「/service/marketing-automation/features/real-time.html」というURLからは、マーケティングオートメーションのリアルタイム機能に関するページであることがわかります。その結果、「マーケティングオートメーション リアルタイム」といった検索クエリへの対応力が高まります。

設定の際は、将来の拡張性も考慮しておきましょう。「/white-paper/」のように独立したディレクトリを設けておくと、今後コンテンツが増えても柔軟に対応できます。サイト内リンクの管理も容易になり、内部SEOの最適化にも役立つという利点があります。

SEOに効果的なディレクトリ構造の設計方法

SEOの改善につながるディレクトリ構造の具体的な作り方について解説します。ユーザーの使いやすさとGoogleのクローリング効率を両立させる設計手法を身につけることで、長期的な検索流入の増加を実現できます。

階層をシンプルにする

Webサイトのディレクトリ構造は、ユーザーが目的のページにたどり着けるよう、シンプルな設計を心がけましょう。複雑な階層は、ユーザーの離脱を招くだけでなく、検索エンジンのクローリング効率も低下させてしまいます。

ECサイトであれば、「レディース > トップス > Tシャツ > 半袖」といった商品カテゴリーの分類が一般的です。この場合、各階層の役割が明確で、ユーザーは直感的に欲しい商品にたどり着けます。一方、「レディース > 春物 > 新作 > カジュアル > Tシャツ」のように、曖昧な分類や重複する階層が混在すると、ユーザーを混乱させるリスクが高まります。

また、管理画面でのコンテンツ更新や、新商品追加の作業効率も考慮に入れましょう。シンプルな階層構造であれば、担当者の負担を軽減でき、結果としてコンテンツの質の向上にもつながります。

4階層以内を目指す

検索エンジンの評価やユーザビリティの観点から、主要なコンテンツは4階層以内に収めることをおすすめします。階層が深くなるほど、コンテンツの重要度が下がると判断される傾向があり、クローラーの巡回頻度にも影響を与えかねません。

企業サイトの場合、以下のような階層構造が理想的です。

- 1階層目:会社情報、製品情報、採用情報

- 2階層目:企業理念、事業内容、製品カタログ、新卒採用

- 3階層目:沿革、拠点一覧、製品詳細、募集要項

- 4階層目:支社情報、製品スペック、エントリーフォーム

このように整理することで、情報の関連性が明確になり、ユーザーの回遊性も高まります。また、グローバルナビゲーションにメガメニューを採用すれば、深い階層のページでも最小限のクリック数でアクセスできます。

パンくずリストを活用する

パンくずリストは、ユーザーの現在位置を視覚的に示す重要なナビゲーション要素です。「トップページ > カテゴリー > 商品一覧 > 商品詳細」といった形で階層構造を表示することで、サイト内の回遊性を高め、離脱率の低下につながります。

具体的な実装のポイントとして、以下の要素に注目しましょう:

- 視認性の確保:文字サイズや色のコントラストを適切に設定し、どの端末でも読みやすい表示にする

- クリック領域の最適化:スマートフォンでも操作しやすいよう、十分なタッチ領域を確保

- マークアップの工夫:構造化データを設定し、検索結果でのパンくずリストを表示

- レスポンシブ対応:画面サイズに応じて最適な表示方法を選択し、視認性と操作性を両立

以上の施策を組み合わせることで、ユーザーにもGoogleにも評価される、効果的なディレクトリ構造を実現できます。定期的にアクセス解析を行い、ユーザーの動線を確認しながら、必要に応じて改善を重ねましょう。

関連記事:

ディレクトリ構造設計の注意点

優れたディレクトリ構造を実現するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。設計時に気を付けるべき点について詳しく解説します。

空のディレクトリを作らない

コンテンツのないディレクトリは、ユーザーを混乱させるだけでなく、検索エンジンのクロール効率を低下させる可能性があります。将来的にコンテンツを追加する予定で一時的に空のディレクトリを作成する場合でも、検索エンジンにインデックスされないよう設定することが重要です。常にコンテンツの充実を意識し、ユーザーにとって価値あるディレクトリ構造を構築しましょう。

重複コンテンツを避ける

同一または非常に類似したコンテンツを複数のディレクトリに配置すると、検索エンジンの評価が下がる可能性があるため注意が必要です。検索エンジンは同一コンテンツが複数のURLに存在する場合、どのURLを評価すべきか判断に迷い、評価が分散する可能性があります。具体的には、「/products/software/」と「/software/products/」のような、同じ内容を異なるパスで提供することは避けましょう。

もし同じコンテンツを異なるURLで公開する必要がある場合は、canonicalタグで正規化を実施し、検索エンジンの評価対象となるURLを設定します。重複コンテンツを排除することで検索エンジンから適切な評価を受け、検索順位の向上が見込めます。

ディレクトリ構造だけでなく内部リンクも考慮する

効果的なサイト設計には、ディレクトリ構造と内部リンクの両面からのアプローチが不可欠です。ここでは、両者の相乗効果を最大化し、サイト全体の評価を高めるための具体的な施策について解説します。

内部リンクとディレクトリ構造の相乗効果

内部リンクは、ディレクトリ構造と同様に、サイト内の関連ページ同士をつなぐ重要な役割を担います。商品紹介ページから関連する解説記事へのリンクや、記事内での関連製品の紹介など、コンテンツ間の関連性を意識したリンク配置が検索評価の向上につながります。

具体的な施策として、検索上位を目指すページには、サイト内の関連コンテンツから複数の内部リンクを設定しましょう。これにより、検索エンジンはそのページの重要性をより把握できるようになります。

関連記事:

ナビゲーション設計の重要性

ユーザーがサイト内を自由に回遊し、目的の情報に辿り着きやすくするには、的確な案内の仕組みが重要です。ヘッダーには「企業情報」「製品紹介」といった主要な項目を、サイドバーには詳細なカテゴリー一覧を配置するなど、階層的な構造が有効です。

また、現在位置を示すパンくずリストの設置により、回遊性の向上が期待できます。分かりやすい導線設計は、滞在時間の延長や直帰率の低下にもつながり、検索順位の改善が見込めます。

ディレクトリ構造に関するよくある質問

ディレクトリ構造の設計や改善において、多くの方が共通して抱える疑問を具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。

1.URLの長さやディレクトリ名はSEOに影響するのか?

URLの設計は、検索順位に一定の影響を与えます。基本的には、短めで分かりやすいURLが望ましいとされていますが、URLの長さ自体が直接的な順位要因になるわけではありません。

重要なのは、URLにページの内容を正確に反映させることです。「/products/mens/shoes/」のように、閲覧者が見ただけで内容を想像できる構造が理想的です。また、日本語のURLは文字化けのリスクがあるため、アルファベットの使用を推奨します。

特に注意すべき点として、記号や数字の羅列、意味のない文字列は避けるべきです。これらはユーザー体験を損なうだけでなく、検索エンジンの理解も妨げる可能性があります。

2.ディレクトリ構造の変更は可能か?

ディレクトリ構造の変更は可能ですが、慎重に進める必要があります。変更によって既存のURLが変わると、検索順位に大きな影響を与える恐れがあるためです。

変更を実施する際は、以前のURLから新しいURLへの転送(リダイレクト)を必ず設定しましょう。これにより、古いURLにアクセスしたユーザーを正しく誘導でき、検索エンジンも新旧のURLの関係を理解できます。

特に、アクセス数の多いページのURLを変更する場合は、段階的な移行をおすすめします。一度に大幅な変更を行うと、予期せぬ問題が発生するリスクが高くなります。

3.既存サイトのディレクトリ構造はいつ見直すべきか?

既存サイトの場合、以下の状況のような場合は見直しを検討しましょう。

- 新規サービスの追加で現在の構造では対応が難しい場合

- アクセス解析で特定のページへの到達に問題が見られる場合

- 検索順位の低下や離脱率の上昇が続く場合

ただし、「なんとなく」という理由での変更は避け、具体的な課題や目的を持って取り組むことが大切です。定期的な点検として、四半期に一度程度、サイト構造の見直しを行いましょう。

まとめ

適切なディレクトリ構造の設計は、サイトのSEO評価とユーザー体験の向上に欠かせない要素です。階層的な情報整理により、ユーザーは必要な情報へスムーズにアクセスでき、検索エンジンもサイトの構造を正確に把握できるようになります。

まずは自社サイトの現状を把握し、ユーザーの行動データを分析しましょう。その上で、段階的に構造の見直しを進めることで、リスクを抑えながら検索順位の改善を実現できます。SEOの基本となるディレクトリ構造を整備し、長期的な視点でサイトの価値向上を目指していきましょう。

SEO対策ならBlueMonkey

SEO対策では、サイトの基礎となるディレクトリ構造の設計をはじめ、ユーザーの関心を引くコンテンツづくりや快適な表示速度の実現、モバイル対応、セキュリティ対策など、多角的な視点からの取り組みが求められます。

これらの要素は密接に関連しており、それぞれが検索順位に大きな影響を与えます。そのため、各要素をバランスよく最適化することが、SEO対策の成功へとつながります。

しかし、すべての対策を一度に完璧に実施することは容易ではありません。まずは基本的なチェックポイントを押さえ、優先順位をつけながら段階的に施策を展開していくことが大切です。

CMS「BlueMonkey」を提供するクラウドサーカスでは、SEOを強化したいとお考えの方に、SEO対策の要点を整理したチェックリストをご用意しています。すぐに取り組める内容を網羅していますので、ぜひお役立てください。

「成果が思うように出ない」とお悩みの方には、より踏み込んだ内容のセミナー資料をご提供しています。実践的なノウハウと改善手法をご確認いただけます。

また、SEO対策は一度実施して終わりではありません。検索エンジンのアルゴリズム変更や、ユーザーのニーズ、デバイスの進化に合わせて、継続的な改善と調整が欠かせません。

「検索順位がなかなか上がらない」「効果的な対策が分からない」とお困りの方には、クラウドサーカスのWebコンサルティングサービスをぜひご活用ください。

Webマーケティングに精通したコンサルタントが、サイト構造の見直しからコンテンツの充実化まで、成果につながる施策を着実に実施します。「何から始めればよいのか」という不安も、経験豊富なコンサルタントが寄り添いながら、一つひとつ解決へと導きます。

詳しい内容は、Webコンサルサービス概要資料でご確認ください。

この記事を書いた人

クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長

長谷川 潤

プロフィール

1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。