CMSのメリット・デメリットをわかりやすく解説!導入すべきか迷ったときの判断ポイントも紹介

CMS(Contents Management System/コンテンツ・マネジメント・システム)は、HTMLやCSSなどの知識がなくてもWebサイトの更新が簡単にできることから、多くの企業で導入されています。

本記事では、CMS導入のメリット・デメリットをはじめ、検討時に押さえておきたいポイントや企業の導入事例を交えながら解説します。自社のWeb運用にCMSが合っているかを見極めたい方は、ぜひご覧ください。

目次

CMSとは?

CMS(Contents Management System/コンテンツ管理システム)とは、Webサイトに掲載する文章や画像、レイアウトなどを、専用の管理画面から編集・更新できるシステムです。ページは、テキスト・画像・レイアウトといったパーツ単位で構成されており、それぞれを画面上で操作することで、サイト全体の内容を整えられます。

かつて、Webサイトの制作や修正には、HTMLやCSSといったコードの記述が欠かせず、社内に対応できる人材がいなければ外部への依頼が必要でした。内容の更新にも手間と時間がかかり、情報発信のスピードを損なう要因となっていました。

CMSを導入すれば、Webに詳しくない担当者でも、画面上の入力だけで文章の追加や画像の差し替えが可能です。扱いやすさから情報発信の手段として定着しつつあり、現在では企業のコーポレートサイトや商品紹介ページ、オウンドメディアなどにも採用され、自社での管理体制を築きやすいツールとして取り入れられています。

関連記事:CMSとは?初心者でもわかる意味と基礎知識をわかりやすく解説!

CMSの基本知識については、下記の資料もご覧ください:代表的なツールやメリットをご紹介!CMSとは何かがわかる「CMS入門編」資料

CMSのメリット・デメリットをわかりやすく解説

CMSを導入することで、Webサイトの更新作業を効率化でき、コストや人手の負担を軽減しやすくなります。社内で完結できる作業が増えることで、情報発信のスピードや柔軟性も向上します。一方で、操作の慣れやセキュリティへの配慮など、仕組み上の特性から生じる注意点もあります。そもそもなぜ、多くの企業がCMSを必要とするようになったのか。その背景をまずは確認しておきましょう。

なぜCMSを導入する必要があるのか?

Webサイトを通じて成果を上げるには、必要な情報をタイミングよく発信できる体制を社内に持つことが重要です。ところが実際の運用現場では、「更新したいのに対応できない」といった課題がたびたび発生します。社内に対応できる人材がいない、外部に依頼すれば時間やコストがかかる。そうした事情から、情報発信のタイミングを逃すケースが多く見受けられます。

CMSを導入すれば、HTMLやCSSといった専門知識がなくても、担当者自身がページの編集や追加を行えるようになります。コンテンツの更新を社内で完結できる環境が整えば、Webサイトの鮮度を保ちやすくなり、情報発信にもスピード感を持たせやすくなります。

また、近年ではCMSに搭載されたアクセス解析機能の活用により、マーケティング施策の改善にも取り組めるようになっています。どのページにアクセスが集まっているか、どのリンクがクリックされているかといったユーザーの行動データをもとに、強化すべきコンテンツや改善すべき箇所を明確にできます。

定期的なコンテンツ更新は、検索エンジンの評価向上にもつながります。CMSを活用して発信の頻度と内容の質を維持できれば、検索順位の上昇や自然検索による流入増加、さらには問い合わせや資料請求といった成果の獲得を目指せます。

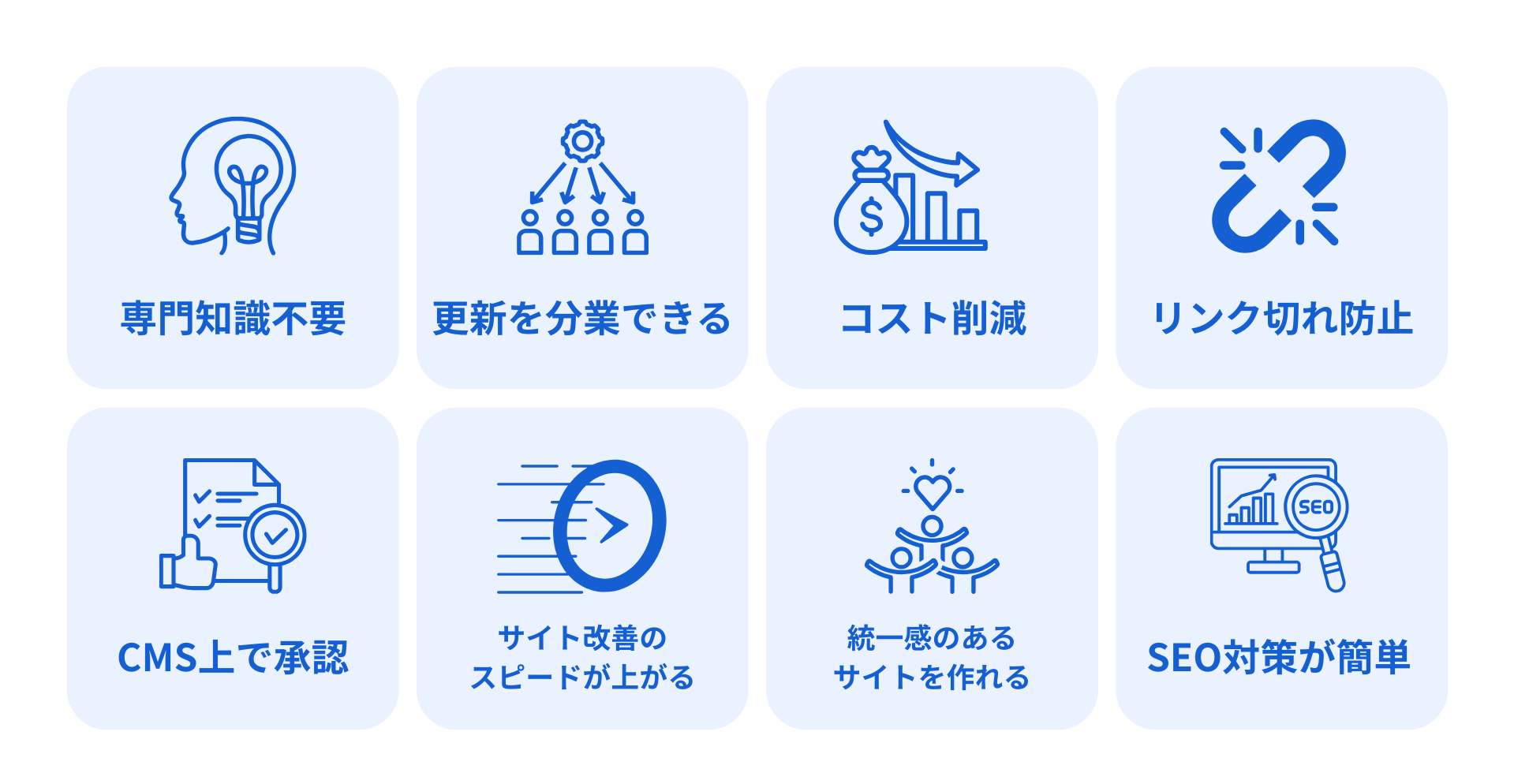

CMS導入のメリット

それでは、CMSを導入することで、実際にどのような利便性や運用効果が得られるのでしょうか。ここからは、業務効率や費用対効果、SEOなどの観点からCMSによって得られるメリットをご紹介します。

Web制作の専門知識がなくても更新作業ができる

CMS導入のメリットは、Web制作の専門知識がなくても、サイトの更新作業がスムーズに行えることです。いままで、Webサイトの管理は、HTMLやCSSなどのコーディングスキルや、サーバー管理に関する知識が必要だったため、専門の制作会社に依頼するのが一般的でした。しかし、CMSを活用すれば、社内スタッフでも簡単にサイトのリニューアルができます。

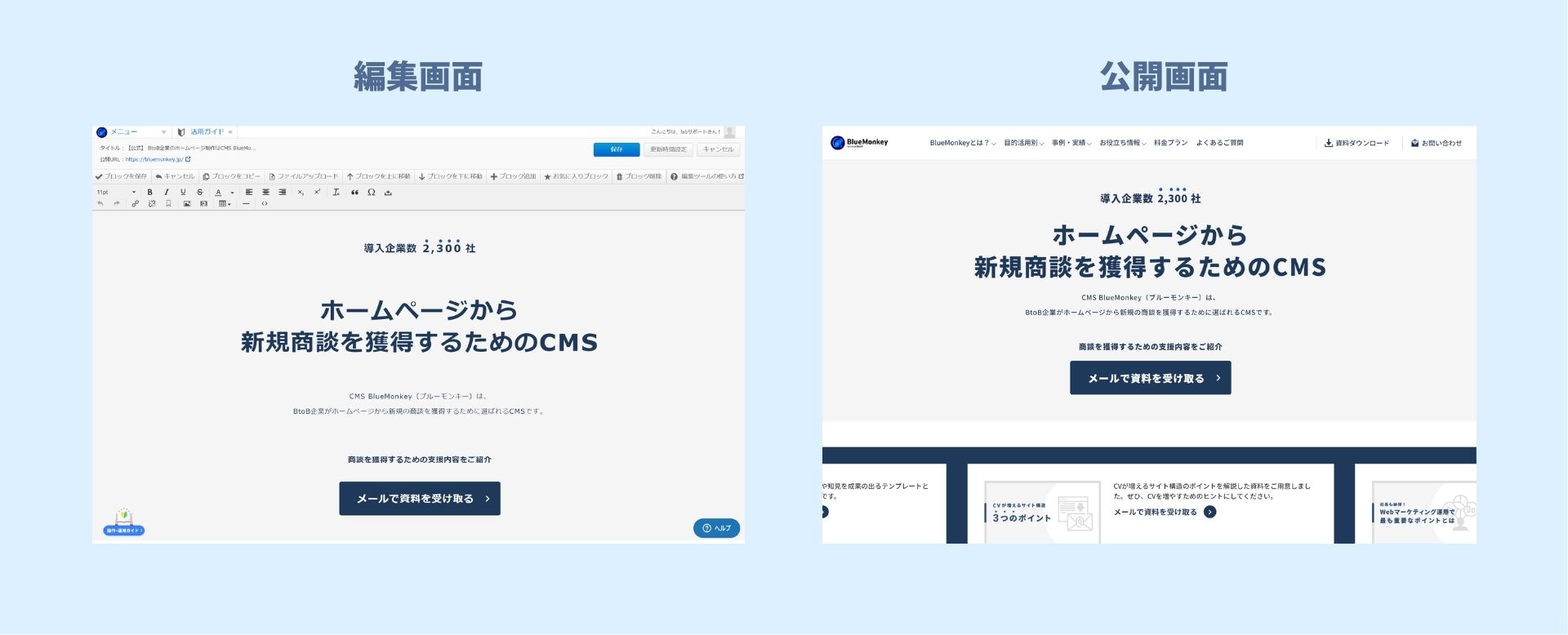

CMSは更新作業に便利な機能を備えていますが、なかでも代表的なのが「見たまま編集」機能です。公開ページに近いレイアウトのまま、テキストや画像をその場で編集できるため、仕上がりを確認しながら作業を進められます。

クラウドサーカスが提供する国産CMS「BlueMonkey(ブルーモンキー)」も本機能を備えており、WordやPowerPointのような感覚でページを編集できます。下図は、BlueMonkeyの編集画面と公開画面を比較したものです。文字の修正や画像の差し替えといった操作も、画面の見た目を確認しながら作業できるため、Web制作が初めてなスタッフでも直感的に操作できます。

見たまま編集に対応したCMSを活用することで、更新のたびに制作会社へ依頼する必要がなくなり、社内だけでスピーディーに情報発信を進められるようになります。

更新作業を分業できる

CMSを導入することで、Webサイトの運営業務を複数の担当者で分担できるようになります。たとえば、レイアウトは専門のデザイナーが担当し、テキストの作成はコンテンツ担当者が行う、といった形で役割分担が可能です。各担当者が得意な分野に集中できるようになり、作業効率の向上が期待できます。

また、CMSには権限管理機能が備わっているものも多く、編集や承認の範囲を事前に設定することも可能です。この機能を利用することで、作業の属人化を防ぎ、ミスやトラブルのリスクを軽減できます。

更新にかかるコストを削減できる

CMSを導入することで、Webサイト更新にかかる業務の負担を抑え、運用コストの削減が図れます。テンプレートやパーツを活用すれば、毎回ページ構成を一から作り直す必要がなく、作業時間を効率的に短縮できます。

画像やテキストの修正も、管理画面から直接操作できる構造になっており、更新のたびに手順を確認したり、専門的な知識を調べ直したりする手間がかかりません。更新フローを標準化しやすくなるため、担当者のスキル差に関係なく、一定の品質を保った運用が実現します。作業時間の削減は、そのまま人件費や外注費の圧縮にも直結します。更新頻度の高いサイトほど、日々の積み重ねによるコスト効果を実感しやすくなります。

BlueMonkeyでは、共通パーツをサイト全体で使いまわせる「シェアパーツ」機能を搭載しています。複数ページにまたがる修正も一括で対応でき、更新業務の負担を減らせます。

リンク切れや「303エラー」の発生を防止できる

リンク切れやHTTP 303エラーが起こると、ユーザーが目的の情報にアクセスできず、サイトへの信頼が損なわれるおそれがあります。検索エンジンからの評価にも影響を及ぼすため、日頃のリンク管理は慎重に行う必要があります。

CMSを導入することで、URLの変更に応じた自動リダイレクトや、内部リンクの一括更新といった操作が可能になります。こうした仕組みにより、リンク不備に起因する表示エラーを抑えやすくなります。

また、ページ構成を変更した際も、リンク切れを自動で検出する機能が備わっていれば、更新後の確認作業にかかる手間も減らせます。頻繁に構成を見直すような運用でも、URLが適切に管理されていれば、更新作業によるトラブルを回避しやすくなります。

承認権限者がCMS上で確認・承認できる

CMSを導入すれば、公開前のコンテンツを上司がシステム上で確認・承認するフローを簡単に整備できます。ワークフローのシステム化により、紙の書類やメールでのやり取りを省けるだけでなく、確認や承認にかかる時間も短縮されます。

特にプロジェクトに複数の担当者が関わる場面では、「誰がどの段階で作業するか」を明確にすることが欠かせません。CMSのワークフロー機能を使えば、承認待ちのコンテンツや差し戻された内容を一覧で把握でき、作業の抜けや伝達ミスを防ぎやすくなります。

また、過去の承認履歴が残るため、「なぜこの内容で公開したのか」といった確認も後から行えます。承認手順や履歴を可視化することで、ミスの原因が追いやすくなり、再発の防止にも役立ちます。

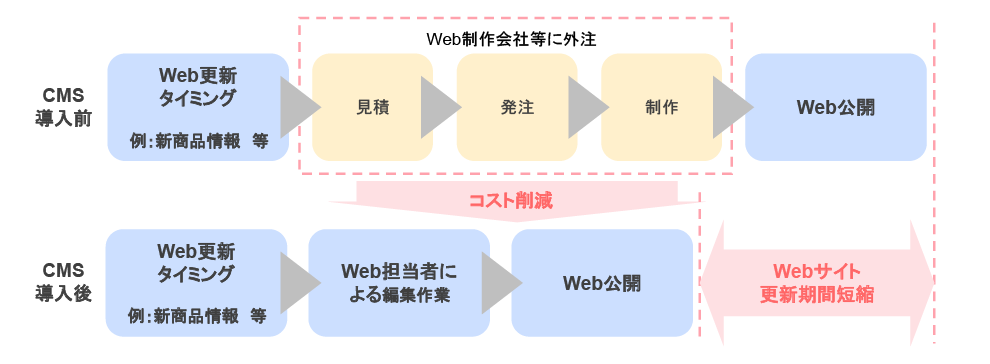

サイト改善のスピードが上がる

CMSの導入により、Webサイトの更新・改善にかかる時間を大幅に短縮できます。上図のように、従来はWebサイトの更新をする際、制作会社への依頼から見積もり、制作、公開といった複数のステップを踏む必要があり、更新作業に数日から数週間かかることも珍しくありませんでした。

CMSを活用すれば、社内の担当者が自分の手でページを編集・公開できるため、情報を必要なときにタイムリーに届けることが可能です。作業を誰かに任せる手間が省ける分、意思決定から反映までのスピードが格段に速くなります。変化の激しい市場環境において、スピーディに動けるWebサイト運用は、大きな差別化ポイントとなります。

統一感のあるサイトができる

デザインやレイアウトに一貫性のあるサイトが、簡単に制作できます。複数の担当者がコンテンツを作成する場合でも、テンプレートを活用すれば、見た目や構成にばらつきが生じません。統一感のないデザインは、ユーザーにストレスを与え、サイト離脱の要因となることもあります。一方で、見やすく統一されたサイトは信頼感を高め、ユーザーの満足度向上にもつながります。

さらに、メンテナンスの効率も向上します。デザインが統一されていれば、修正や追加作業も少ない手間で済み、運営コストの削減につながるでしょう。

SEO対策が簡単にできる

CMSを導入することで、検索エンジンの評価対象となるHTML構造やメタ情報(タイトル・ディスクリプションなど)を、専門知識がなくても管理画面上で調整できるようになります。ページごとのキーワード最適化や表示速度の改善、モバイル対応といった基本施策も、システム側で対応可能なため、社内での運用負担を軽減しながら取り組めます。

最近では、SEOに強い構造や設定機能を備えたCMSも数多く登場しています。たとえばBlueMonkeyでは、検索エンジンに伝わりやすいサイト構成や、更新しやすい管理画面が標準で設計されており、コンテンツの質と運用の効率化を両立しやすい仕組みになっています。

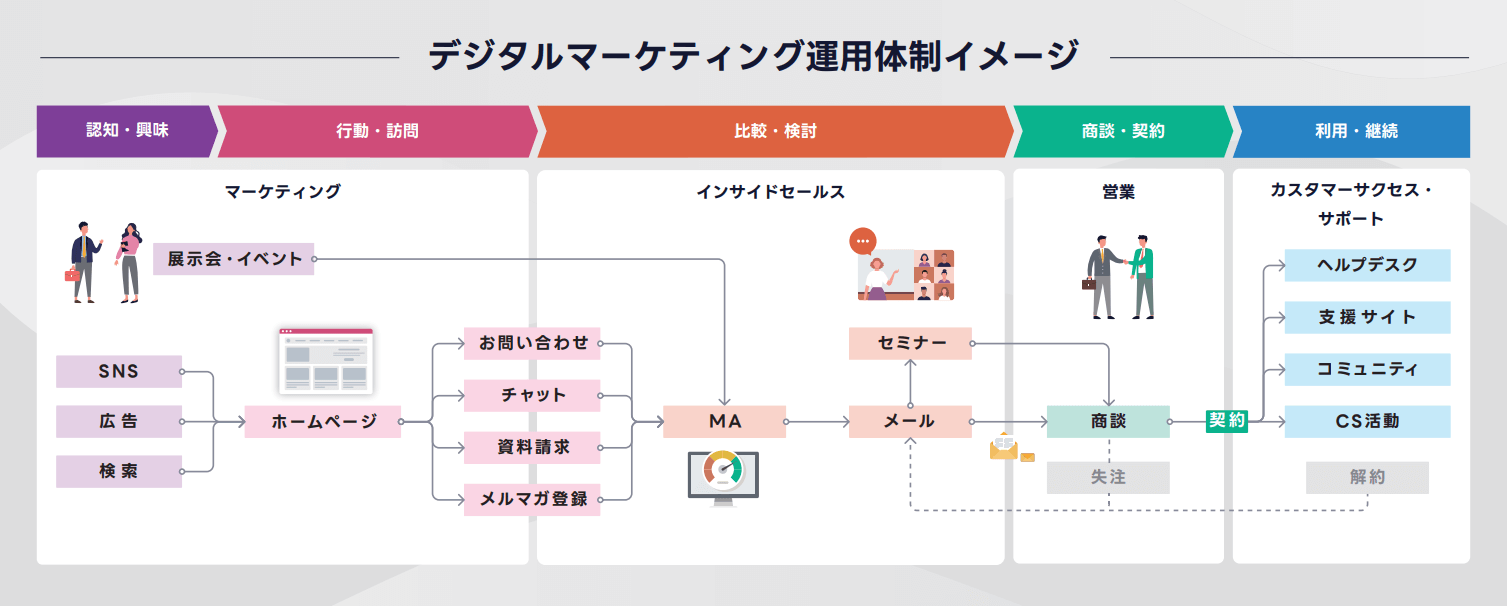

しかし、SEO対策は「検索順位を上げる」ことがゴールではありません。Webサイトからの問い合わせや商談といった成果につながってはじめて、Web集客が機能しているといえます。そこでクラウドサーカスでは、「DPOメソッド(Digital Process Optimization)」という考え方をもとに、Webサイト運用の全体像を設計しています。これは、SEOやコンテンツ制作、アクセス解析などの個別施策を点ではなく線としてつなぎ、「どうすれば商談につながるのか?」を逆算して考えるアプローチです。

下図は、その全体像を示したものです。SEO対策やCMSの活用といった個別施策が、どのように商談の増加へとつながっていくのか。その流れを視覚的に把握できるよう整理されています。SEOに力を入れたいと考えるなら、CMSの活用と全体像を見据えた施策設計の両方を意識してみるとよいでしょう。

複数人で管理できる

CMSを利用すると、複数人でのWebサイト管理が簡単に行えるようになります。CMSにはユーザーごとにアカウントを作成し、作業権限を設定する機能が備わっているため、担当者に応じて編集・更新できる範囲をコントロール可能です。この機能により、重要なデータを誤って削除するリスクを防ぎつつ、効率的なサイト運営を実現します。

さらに、作業履歴を確認できる機能を使えば、「誰が・いつ・何を更新したか」が一目でわかります。万が一トラブルが発生しても迅速に対応でき、運用の透明性と安全性が向上します。

また、素材やコンテンツはCMS上で一元管理されるため、各担当者のPCにファイルが散乱する心配もありません。作業の重複を防ぎ、効率的なチーム運営が可能になります。CMSは、チーム全体の連携を円滑にするサポートツールといえるでしょう。

マルチデバイスに対応しやすい

CMSを導入することで、PC、スマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスに対応したサイトを簡単に作成できます。マルチデバイス対応のテンプレートやデザイン機能が備わっており、特別なプログラミングの知識がなくても、どの端末でも見やすいサイトを構築可能です。

従来はデバイスごとに個別対応が必要でしたが、CMSを利用すれば一元管理が可能になり、大幅に手間を削減できます。また、画面の大きさや解像度に応じた表示調整が自動で行われるため、ユーザーはストレスなくコンテンツを閲覧できるでしょう。

関連記事:Webサイトをスマホ対応にするには?レスポンシブデザインについて解説!SEOでのメリット、Web集客への効果など

CMS導入のデメリット

これまでCMSの様々なメリットをご紹介してきましたが、システムである以上、すべての企業や状況に完璧に適合するわけではありません。導入後に「思っていたのと違った」という事態を避けるため、事前にデメリットも理解しておくことが重要です。ここからはCMSのデメリットについて紹介します。

Webサイト内のデータの移行作業が必要になる

既存のWebサイトをCMSに移行する際、コンテンツやデザインを新しい環境に合わせて調整する必要があります。独自のデザインや複雑な機能がある場合は、非常に手間のかかる作業になります。

移行プロセスには、計画の立案、作業の実施、動作確認、最終調整といった多くの工程が含まれます。特にデータが欠落すると、表示の崩れや機能の不具合が発生するリスクもあるため、丁寧に対応することが求められます。

専門知識が必要な場面も多いため、場合によっては外部の業者に依頼することも検討したほうがよいでしょう。

ページ数が少ない、または更新頻度が低いサイトには不向き

CMSは、大量のページや頻繁な更新が必要なサイトに適しています。そのため、ページ数が少なく更新頻度も低い場合は、手動でHTMLやCSSを使って構築・運用するほうが、手間もコストも抑えられるかもしれません。

また、CMSは多機能なため、システムが複雑化しやすく、容量が大きくなることもあります。必要以上に重いシステムを導入してしまうと、サーバーへの負荷が増えたり、管理の手間がかかったりするリスクも考えられます。Webサイトの規模や目的に応じて、導入が必要かどうかを見極めることが大切です。

デザイン性の高いページの作成が難しい

CMSは多くの場合、テンプレートを活用してページを構成しています。効率的な運営やデザインの一貫性を目的としているため、自由度の高いデザインや、細部にこだわったページを作成するには、制約が生じることがあります。

特に、クリエイティブ性を重視したランディングページやキャンペーンサイトでは、CMSの仕様が課題となるケースも少なくありません。企業やブランド独自の個性を反映させたい場合には、カスタマイズが必要になることもあるでしょう。

ただし、近年のCMSではデザイン性の高いページを作成できる機能を備えたものも増えています。ツールの選定次第では、カスタマイズ性の向上した柔軟な運用も可能です。

定期的なバックアップが必要

従来のWebサイト制作では、PC上にローカルデータが保存されていたため、サーバーでトラブルが発生してもデータを再アップロードすることで復旧が可能でした。しかし、CMSを導入すると、コンテンツがサーバー上で直接管理・更新されるため、ローカルにデータが残らない場合がほとんどです。そのため、サーバーのデータが破損したり、予期せぬトラブルが発生した際には、復旧が難しくなる可能性があります。

これを防ぐには、定期的にデータのバックアップを行うことが必要です。多くのCMSには自動バックアップ機能が備わっていますが、状況に応じて手動の場合もあります。保存作業を怠ると、万が一の際に重大なリスクを抱えることになるため、バックアップ体制の構築も忘れないようにしましょう。

セキュリティ面が弱い場合もある

CMSを利用する際には、セキュリティリスクへの十分な配慮が求められます。特に、無償で使えるオープンソース型のCMSでは、ソースコードが公開されているため、不正アクセスやサイバー攻撃の標的になりやすいです。コードの解析によって、脆弱性を突かれるケースもあるため注意しましょう。広く普及しているCMSほど、攻撃対象になる確率が高まります。

ただし、多くのCMSにはセキュリティを強化するためのプラグインやアップデート機能が備わっています。これらを活用し、システムを常に最新の状態に保つことが大切です。また、必要に応じて専門家に相談し、より高度なセキュリティ対策を講じることで、リスクを大幅に低減できます。

CMSの操作に慣れることが必要

CMSは多くの場合、直感的に操作できる設計が採用されています。しかし、すべての機能を効果的に活用するには、ある程度のトレーニングが求められます。特に、サイト運営がはじめての方にとっては、専門用語や多機能なインターフェースに戸惑うこともあるでしょう。初期段階では、基本的な操作だけでなく、各種設定やエラー対応についても理解しなければなりません。

BlueMonkeyでは、電話・メールによる操作サポートや、ユーザー同士の情報共有の場となる「ユーザー会」を毎月開催し、運用に関する疑問を解消できる仕組みを整えています。BlueMonkeyのようなサポート体制があれば、CMSの導入後もスムーズに運用を進められます。

CMSを導入すべきか迷ったときの判断基準

CMSは、Webサイトの更新作業を効率よく進められるだけでなく、SEO対策や社内の運用体制の見直しにも役立つ管理ツールです。その反面、初期設定や運用開始までに一定の準備や学習が必要になるため、自社の方針や体制に合っているかを確認することが大切です。

以下は、CMS導入が適しているかを判断するためのチェックリストです。3つ以上当てはまる場合には、CMSの導入によってWebサイトの課題が解消される可能性が高くなります。ここでは、各チェック項目に対してどのような改善効果が見込めるのかを、具体的にご紹介していきます。

| No. | チェック項目 | チェック |

|---|---|---|

| 1 | ホームページを頻繁に更新・追加したい | |

| 2 | 専門知識がなくても自分たちでサイトを運用したい | |

| 3 | 複数人でホームページの管理や編集をしたい | |

| 4 | SEOに強い・問い合わせが獲得できるサイトにしたい | |

| 5 | デザインやレイアウトを全体で統一したい | |

| 6 | 制作会社に都度支払う費用をおさえたい | |

| 7 | セキュリティやバックアップなどの管理も重視したい |

ホームページを頻繁に更新・追加したい

情報発信のスピードが競争力を決める現在、更新作業を迅速に行える体制は大きな強みとなります。とくに新商品の紹介やキャンペーンの開始など、短期間での対応が求められる企業では、制作会社への都度依頼では対応が間に合わない場面も出てきます。

CMSを導入すれば、社内で即時に更新に着手でき、タイミングを逃さず情報を届けられます。季節変動がある業種や定期的に情報を発信する必要がある企業では、その利便性を日常的に感じられるでしょう。さらに、ページの追加や修正を自社で完結できることで、スピード感ある運用が可能になります。

専門知識がなくても自分たちでサイトを運用したい

HTMLやCSSに不慣れな担当者にとって、サイトの更新は心理的なハードルが高くなりがちです。「操作方法がわからない」「うっかり壊してしまいそう」といった不安も、CMSを活用することで軽減されます。

直感的な操作画面によって、研修やマニュアルに頼らず作業を進められるため、デジタル操作に不慣れな方でもスムーズな運用が実現します。業務と兼務でWeb管理を担う担当者がいる企業にとって、CMSは更新のハードルを下げる選択肢となります。

複数人でホームページの管理や編集をしたい

特定の担当者に作業が集中している状態では、業務の属人化や対応遅れが起きやすくなります。CMSには権限設定や承認フローなどの管理機能が備わっており、役割分担を前提とした運用が可能になります。

各部署からの情報発信や複数人でのコンテンツ編集にも柔軟に対応できるため、組織全体でのWeb活用を推進したい企業には有効な手段といえます。業務の平準化や更新ミスの防止にもつながり、安定した運用が期待できます。

SEOに強い・問い合わせが獲得できるサイトにしたい

検索順位の低迷や問い合わせ数の伸び悩みに課題を感じている企業では、更新性とSEO対応の両面から改善が求められます。CMSを導入することで、メタ情報の設定や見出し構成の最適化などを社内で迅速に行えるようになります。

アクセス解析にもとづいた改善策を繰り返し実施でき、集客力を段階的に強化できます。営業活動の起点としてWebサイトを活用したい企業にとって、CMSは柔軟で自走型の改善サイクルを構築できます。

デザインやレイアウトを全体で統一したい

複数人が運用に関わる場合、ページごとにデザインのばらつきが生じやすくなります。見た目に統一感がないと、ブランドイメージの一貫性が損なわれ、閲覧者に不安を与えることにもつながります。

CMSでは、共通テンプレートを活用してページ構築を行えるため、誰が作業しても一定の品質を保ちやすくなります。企業としての世界観を丁寧に表現し、訪問者に安心感を与えるWebサイトづくりが可能です。

制作会社に都度支払う費用をおさえたい

更新作業を制作会社に依頼するたびに発生する外注費用が積み重なり、年間で予想以上のコストになる場合があります。簡単な修正でも数万円、ページ追加では十万円単位の請求が発生することもあります。

CMSによって自社で作業を完結できれば、外注コストを抑えつつ運用の自由度も高まります。更新頻度が多い企業であれば、数か月で初期投資分を上回るコスト削減が見込める可能性もあります。予算管理の面でもCMSは合理的な選択肢といえるでしょう。

セキュリティやバックアップなどの管理も重視したい

Webサイトが企業の信用に直結する時代において、セキュリティ体制の整備は欠かせない課題です。とくに顧客情報や社内機密を扱うサイトでは、管理体制の不備が深刻なリスクにつながります。

CMSにはセキュリティ機能やバックアップ機能を備えたものが多く、専門知識がない担当者でも一定水準の保護体制を維持できます。緊急時の対応やデータ復元の備えを求める企業にとって、CMSは信頼性を高める運用の土台となります。

CMSを導入しているユーザーの実際の声

CMSを導入した企業の多くは、業務効率の向上や更新体制の改善といったメリットを実感しています。属人化の解消や問い合わせ増加など、実際の変化がどう現れたのか、3社の事例を通じてご紹介します。

属人化を解消し、事業部単位で運用できる体制へ転換!月10件のCVも獲得|株式会社ユニリタ

株式会社ユニリタは、法人向けパッケージソフトウェアを展開する企業です。同社は、Webサイト運営において、更新作業が一部の担当者に偏る属人化の課題を抱えていました。バージョン管理やセキュリティ対応にも高度な知識が求められ、日常的な情報発信には制約が多い状況でした。今後の事業成長に向けて、より自律的かつ効率的な運用体制の構築が求められていました。

こうした背景から、ノーコードで扱えるBlueMonkeyを導入。クラウド型であることにより、サーバー保守や更新にかかる負担を軽減し、非エンジニアのメンバーでも自在にコンテンツを編集・追加できる仕組みを整えました。BlueMonkeyの導入に伴い、新たにオウンドメディア「idearu(アイディアル)」を立ち上げ、ターゲットユーザーに向けたコンテンツを戦略的に発信。また、商材のひとつであるヘルプデスクツール「LMIS(エルミス)」には、専用サービスサイトを個別に構築し、活用事例や導入メリットなどコンテンツの拡充を行いました。

その結果、「idearu」では複数の検索キーワードで上位表示を実現し、月10件前後のコンバージョンを獲得。「LMIS」サイトではリードの質が向上し、商談から受注までのリードタイムの短縮化が進みました。現在では各事業部に専任のマーケティング担当者を配置し、部門ごとに自走できる体制を確立しています。

BlueMonkeyで実現した「攻める」サイトへの変革、問い合わせ前年比130%の成果|エレクター株式会社

ワイヤーシェルフや配膳車などを展開するエレクター株式会社では、従来のWebサイトが見せることに重点を置いた構成となっており、マーケティング施策の展開が難しい状況でした。また、更新は外部の制作会社に依頼するケースが多く、内容の修正や追加にも時間がかかり、タイムリーな情報発信も課題とされていました。今後の事業展開に向け、社内で自走できる運用体制の整備が求められていました。

そこで同社はBlueMonkeyを導入し、Webサイトのリニューアルを実施。製品データベース「Plusdb」との連携により、数百点に及ぶ商品情報を一元管理できる環境を整備しました。また、画像やPDFなどのファイルを一括で管理・活用できるメディア機能も活用し、情報整理の効率が向上。営業現場からも「商談に活用しやすくなった」と高い評価を得ています。

リニューアル後は、問い合わせ件数が前年同期比130%に増加。ECサイトとの連携も進み、高価格帯の業務用製品から小規模パーツまで、幅広い注文につながっています。また、レスポンシブデザインの採用によって、閲覧者の利便性が高まっただけでなく、社内からの情報更新もタイミングを逃さず行えるようになり、日常の運用負荷が軽減されています。

関連記事:「見てもらう」から「攻める」サイトへ!ディレクターとの二人三脚で成功に導いたデジタルマーケの土台づくり|エレクター株式会社様

問い合わせゼロからの脱却!CMSでWeb体制を強化し、月15件以上の反響を獲得|株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

助成金・補助金に関するコンサルティング業務を展開する株式会社ヒューマンネット・コンサルティングでは、これまでFAXやDMを中心とした集客手法を採用しており、Web経由での問い合わせはほとんど発生していませんでした。また、旧Webサイトは更新の自由度が低く、助成金の最新情報を掲載するたびに制作会社への依頼が必要でした。

課題解決を図るべく、CMS「BlueMonkey」とMAツール「BowNow」を導入し、Webサイトを全面的に刷新。無料診断フォームの即時返信を手動対応に切り替えたほか、検索機能付きのデータベース構築や特集ページの企画を通じて、ユーザーの行動を意識した導線設計を行いました。

リニューアル後は、Webからの問い合わせ件数が月平均15件以上に増加。無料診断を経由した相談率も40〜50%に達し、確度の高い見込み顧客との接点が生まれています。資料ダウンロード数も従来の倍以上に伸び、現在は週1回以上のペースでダウンロードされています。あわせてFAX・DMの利用を廃止し、WebサイトやGoogle広告などへと移行したことで、年間で約1,000万円のコスト削減を実現しました。

アナログ中心だった営業活動を見直し、Web体制へと切り替えたことにより、反響を安定して得られる仕組みが社内に根づいています。

関連記事:Web問い合わせ0(ゼロ)から月15件以上に。MAツールも活用し、効率的な集客と営業体制を構築|株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

CMSを導入するならBlueMonkeyにご相談ください

「Webからの問い合わせが増えない」「自社で更新できる体制が整わない...」

そんな課題を抱える企業の多くが、BlueMonkeyを通じてWebサイト運用の立て直しを図っています。

BlueMonkeyは、成果に直結するWebサイトを「社内で運用できる」状態へ導くために設計されたCMSです。2,400社以上の支援実績に基づいたテンプレートや導線設計、手厚い運用サポートにより、Webに不慣れな企業でも着実に改善を進められます。

編集作業はWordやPowerPointのような感覚で進められ、権限管理や承認フローにも対応。更新作業を分担しながら、安全かつ効率的に運用できます。また、SEOと商談創出を結びつける「DPOメソッド」をベースに、コンテンツ制作に留まらない“営業に効くWebサイト”の構築を支援します。

セキュリティ面では、WAFや改ざん検知、24時間体制の監視など、多層的な対策を標準で実装。自動バックアップ機能やクラウド保守体制も備えており、専門知識のない担当者でも、安心して運用できる環境を提供しています。

「Webからの問い合わせを生む仕組み」を社内に築きたい方にこそ、BlueMonkeyは最適です。まずは資料をご覧いただき、貴社の課題と照らし合わせてみてください。BlueMonkeyの詳しい機能や導入事例について知りたい方は、資料をご確認ください。

BlueMonkeyとホームページ制作の資料を見てみる:資料のダウンロードはこちらから

CMSを導入する際のよくある質問

CMS導入を検討している企業からは、導入期間や操作の難易度、費用対効果など、様々な質問をいただきます。初めてCMSを導入する企業にとって、事前に不安や疑問を解消しておくことは、スムーズな導入と成功につながる重要なポイントです。ここでは、実際に多くの企業から寄せられる代表的な質問とその回答をまとめました。

Q1. CMS導入にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 既存サイトの規模や移行するコンテンツ量によって異なりますが、一般的には1〜3か月程度です。小規模なサイトであれば数週間で完了する場合もあります。導入前の詳細なヒアリングから運用開始まで、計画的に進めることでスムーズな移行が実現できます。

Q2. 操作を覚えるのは難しいですか?

A. 基本的な更新作業であれば、1〜2日の研修で習得できます。WordやPowerPointを使える方なら、直感的に操作できるでしょう。多くのCMSでは「見たまま編集」機能が搭載されており、初心者でも安心して操作できる設計になっています。

Q3. セキュリティ面での心配はありませんか?

A. 信頼性の高いCMSを選択すれば、企業レベルのセキュリティ対策が標準で提供されます。BlueMonkeyでは、ネットワーク・Webサーバー・アプリケーションの三層でセキュリティ対策を実装し、DDoS対策、WAF、24時間監視、改ざん検知サービスなど多層防御により、専門知識がなくても安全な運用が維持できます。

Q4. 無料のCMSと有料CMSの違いは何ですか?

A. 無料CMSは初期コストを抑えられますが、セキュリティリスクやカスタマイズの制約があります。有料CMSは安定性とサポート体制が充実しており、企業利用には適しています。国産CMSなら、日本企業のニーズに合わせた機能とサポートを提供しています。

Q5. 導入費用はどの程度を見込んでおけばよいですか?

A. サイトの規模や機能要件によって大きく異なりますが、中小企業向けであれば数十万円から数百万円程度が目安です。月額の利用料金も考慮して総コストを検討することが重要です。長期的な外注費の削減効果も含めて投資対効果を判断しましょう。

まとめ

CMSは、Webサイトを効率よく運用するための仕組みとして、今や多くの企業にとって欠かせない選択肢となっています。専門知識がなくても扱いやすく、更新作業の効率化やSEO対応、コストの見直しなど、多くのメリットが得られますが、移行作業やセキュリティ体制の構築といった押さえておきたいポイントも存在します。

導入にあたっては、自社の現状や課題を整理したうえで、更新頻度や運用体制、今後のWeb戦略に照らして判断することが大切です。

また、CMSの機能だけでなく、運用後も継続して改善できる仕組みや、社内で活用し続けられる体制まで視野に入れることで、Webサイトは営業や集客の起点として強く機能するようになります。本記事でご紹介した内容を参考に、自社に合ったCMSの選定と活用方法を検討してみてください。

クラウドサーカスでは、2,400社以上のデジタルマーケティング支援を行った実績をもとに、サイト制作から運用サポート、リード獲得支援まで、ワンストップでサービスを提供しています。

Webサイトのリニューアルはもちろん、運用サポート、戦略的なCMS導入支援なども行っており、CMSの活用を通じて、Webサイトからより多くの商談を生む場となることをお手伝いいたします。

ご興味のある方は、ぜひ下記資料をご覧ください。

CMS BlueMonkeyとクラウドサーカスのホームページ制作の資料を見てみる

この記事を書いた人

クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長

長谷川 潤

プロフィール

1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。