製造業のデジタルマーケティングを成功させるには?成功事例など分かりやすくご紹介!

デジタルマーケティングに取り組む企業は、製造業のあいだでも増えています。ただ、実際に取り組んでみたものの想定した成果を得られないケースも多く、デジタルマーケティングの普及を阻む一因になっているようです。

製造業ではなぜ、デジタルマーケティングが軌道に乗りにくいのでしょうか。また、どのような施策をおこなえば、成果や効果が現れる展開ができるのでしょうか。製造業だからこそデジタルマーケティングが必要な理由や、成功させるためのツールやポイントなどもあわせてお伝えします。

【製造業の方におすすめの無料資料はこちら】

<pclass="p-media-parts__box-link">製造業向けデジタルマーケティング資料3点セットをダウンロードする

見込み顧客240%アップした“秘伝ナレッジ”を知りたい製造業の方はこちら! ホームページを武器に! 製造業が取り組むべきデジタルマーケティングについて解説しています。

見込み顧客240%アップの秘伝ナレッジ

デジタルマーケティングの概要から具体的な施策まで紹介した140ページの大ボリューム資料です。

ぜひ貴社施策にお役立てください。

この資料では製造業のお客様向けにデジタルマーケティングについてわかりやすく解説しています。

目次

製造業のデジタルマーケティングとは

デジタルマーケティングとは、デジタルツールを使ったマーケティング活動を総称したものです。代表的なものに、ホームページなどのWEBを活用した「WEBマーケティング」があります。

製造業においてデジタルマーケティングに取り組む理由として、大きく次の2点が挙げられます。

- 自社の商品やサービスを広く周知できる

- 確度の高い顧客を絞り込み、効果的かつ効率的にアプローチできる

自社の商品・サービスの特徴や、顧客の課題を解決できる点などをホームページなどでアピールすることにより、売上の向上や新規顧客の開拓につながることが期待されます。

ただし、製造業をはじめBtoBの取引の場合、「情報収集をする人」「実際に使用する人」「最終的に購入を決める決裁者」が異なるため、単に商品の魅力をアピールするだけでは問い合わせにつながらない傾向があります。

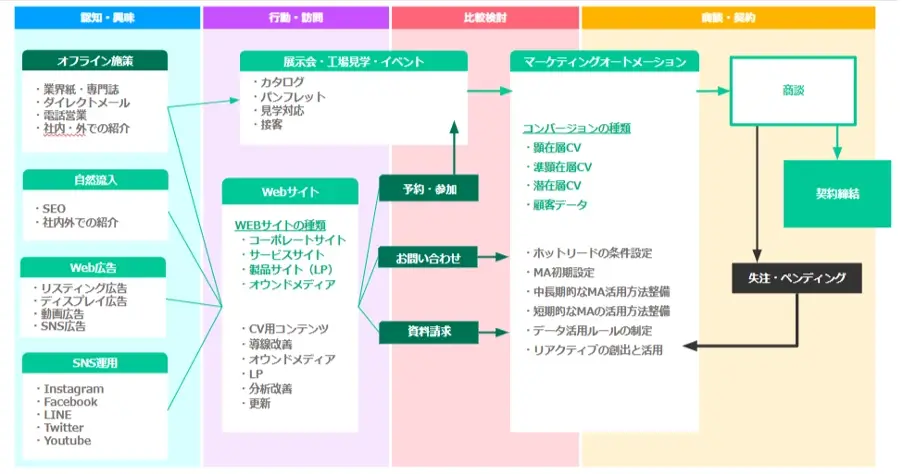

そのため、BtoB分野のデジタルマーケティングでは「認知・興味」「行動・訪問」「比較・検討」「商談・契約」の順に進ませ、それぞれのフェーズに、それぞれの段階に合った施策を実行することが重要です。

こうしたステップを踏みながら成約に至る確度の高い顧客を見つけて、積極的にアプローチすることにより、効果的かつ効率的なデジタルマーケティングを実現できるのです。

【関連記事】

製造業のマーケティングとは?マーケティング戦略の流れや基本の手順について解説

製造業のデジタルマーケティングが遅れている現状と課題

クラウドサーカスでは、これまで多くの製造業のお客様に対して、デジタルマーケティングの支援に携わらせていただきました。ただ、お客様のなかには「デジタルマーケティングの取り組みがなかなか進まない」と課題を抱える方も少なくありません。

製造業では、なぜデジタルマーケティングの取り組みが定着しにくいのでしょうか。その理由として、以下のような点が影響していると考えられます。

DXより優先すべき外部要因への対応が多い

半導体不足、ウクライナ情勢、円安など、生産活動に影響を与える外部要因への対応が日常茶飯事の製造業。社会課題が複雑化するなかで経営者は、こうした突発的な外部要因への対応を優先しなければならず、IT投資も直近の課題に対応するものになりがちです。

これは、いわゆる「守りのDX」と呼ばれるもので、DXの過程には必要不可欠な段階です。デジタル技術を使用して、新たなビジネスモデルを確立するような「攻めのDX」まで到達している製造業の企業は、少ないのが現状です。

機密事項が多い

BtoBの商流は、ホームページでの情報収集から検討を始め、検討度合いが上がるまでに長い時間がかかります。そのため、ホームページにはできるだけ多くの情報を掲載し、検討中のユーザーがより多くの情報を得られるようにするのが理想です。

しかし、当社が支援する製造業のお客様からは「競合他社に見られたくない」「業界的に公開すると問題がある」といった懸念を、WEB製作の打ち合わせでたびたび耳にします。このため、ホームページ上でユーザーの欲しい情報が十分に提供されず、結果的に効果も得られず、デジタルマーケティングに対して懐疑的になる企業も少なくありません。

属人化した営業体制

製造業界では、売上のほとんどを既存顧客に頼る企業が多くみられます。商流の特性上、一度受注が決まれば、特段の問題がない限り継続的な取引が見込めるため、既存顧客の割合が高くなりやすいのです。

ここで問題になるのが、営業からの売上だけで成り立つ企業の場合、デジタルマーケティングが介入する余地はないこと。結果的に、デジタルマーケティングを活用した業務効率化や新規開拓が進まない状態に陥ってしまうと考えられます。

マーケティング専任担当の不在

製造業に限らず、マーケティング担当を専任で設置する企業は、まだ少ないと感じます。マーケティング施策に対応する人的リソースが十分にないことは承知していますが、このような企業では社内にマーケティングのノウハウが蓄積されにくいのも事実です。

このため、デジタルマーケティングを軸とした売上が成り立たず、結果的にデジタルマーケティング自体の進捗が遅くなると考えられます。

製造業のデジタルマーケティングが必要な理由

このようにさまざまな課題があると聞くと「やはり、製造業にデジタルマーケティングに合わないのではないか」「無理に新規開拓しなくても、既存の顧客の売上で十分なのでは」と感じる方もいると思います。

しかし、当社はこれまでの経験から 「製造業にデジタルマーケティングは必要」であり「業界的に合わない」などということはない と考えています。その理由を以下で紹介します。

中長期的なWeb戦略で実際に成果を挙げている製造業がある

ひとつ目の理由は、当社がこれまで支援してきた製造業のお客様には、 デジタルマーケティングを活用して着実に成果を挙げているお客様が多くいるからです。

ここではその一例として、土木分野の補強土壁工事を中心に事業を展開するお客様の事例を動画で紹介します。

ヒロセ補強土様・事例動画

この事例の参考になるポイントは以下の点です。

- デジタルマーケティングを実行するにあたって適切なKPIを設定している。

- 適切なKPIの達成を重ね、デジタルマーケティングが社内で回り始めている。

このように、デジタルマーケティングの成果は売上に直結するものだけではありません。 「KPIで定量的に進捗を把握し、改善を続ける」など、PDCAサイクルをスムーズに回せる点に大きな意味があります。

当社もヒロセ補強土様のデジタルマーケティングを継続的にサポートさせていただいた結果、ホームページ流入数やお問い合わせ数が大幅に向上しました。

同社はデジタルマーケティングの取り組みを続ける中で、 マーケティングオートメーションツール、チャットボットツール、電子ブックツールも段階的に導入 されています。3年間の取り組みを通してデジタルマーケティングに投資し、実際に成果を感じられている好例です。

BtoB業界全体でホームページの役割・レベルが高度化している

また、BtoB界全体でホームページの担う役割、レベルが上昇してきているという点も見逃せません。

当社では、BtoBのホームページは第1世代~第4世代まで4段階の変遷 をたどってきていると考えています。各世代のホームページの傾向と特徴は以下の表の通りです。

| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 |

|---|---|---|---|

| あるだけで差別化できたホームページ | 見つけてもらう、選んでもらうためのホームページ | 見込み顧客からの問い合わせを体感できるホームページ | 顧客育成の役割も担うホームページ |

| ・会社概要や事業概要が確認できればOK ・競合が少なくホームページを作れば売れる時代 |

・作れば売れるに反応した企業がホームページを作成し、競争が激化 。検索サイトで上位表示するための対策(SEO)が必要になった時代 ・選ばれるホームページにするために差別化できる要素が求められるように。 |

・顕在キーワードを狙う会社が急増し、難易度と単価が高騰。獲得単価が安く、母数が多い 準顕在・潜在層へのアプローチが必要に。 ・リード情報(個人情報)を獲得 する対策が行われるようになる(オウンドメディア、ディスプレイ広告、ホワイトペーパーなど)。 |

・準顕在リード、潜在リードを育成(ナーチャリング)する役割も担うホームページ へ(検討度を高めるコンテンツ設計が必要)。 ・MAツールで検討レベルを把握し、情報を活用。育成活動と営業活動を最適なバランスで実施するホームページへ。 |

上記の表からわかるように、BtoB分野の企業ホームページに求められる役割は、はじめは「ホームページがあるだけ」で効果を感じられる時代でしたが、次第に競争が激化し、現在は第3世代、第4世代に対応したホームページが必要になってきています。

ホームページが第1世代、第2世代のままの場合、ホームページ経由のお問い合わせが数件あったとしても「なんとなく問い合わせがきている」ケースや、偶発的な成果で効果測定できてない場合が多いのではないでしょうか。

このように、BtoB分野全体でWEBマーケティング、デジタルマーケティングに取り組む企業が増えるなか、 見込み顧客を獲得し、その顧客を育成できる「第4世代のホームページ」を土台に、デジタルマーケティングを機能させる ということが製造業の皆様にも必要になってくると私たちは考えています。

BtoB製造業のWebサイトの成果事例インタビューをまとめました!

製造業のWebリニューアル事例集

クラウドサーカスではこれまで、2,400社以上のWeb制作に携わってきました。その中でも特に多いのがBtoB企業であり、製造業の方々への支援です。

この事例インタビュー集では、BlueMonkeyを導入してWeb制作を実施し、成果に繋がった製造業の企業様の声を掲載しています。

製造業のデジタルマーケティングを成功させるための戦略

デジタルマーケティングの施策はさまざまですが、製造業の場合は以下4つの目的を達成できる施策を優先されることをおすすめします。

- 見込み顧客へ自社の存在を知ってもらう

- 資料・カタログから自然と商談ができる

- ユーザーが探している情報へ誘う

- 獲得したリード(名刺)情報からアツい見込み顧客を見つける

それぞれの目的を達成するために、どのような施策を行えばよいのか、以降の項目で具体的に解説します。

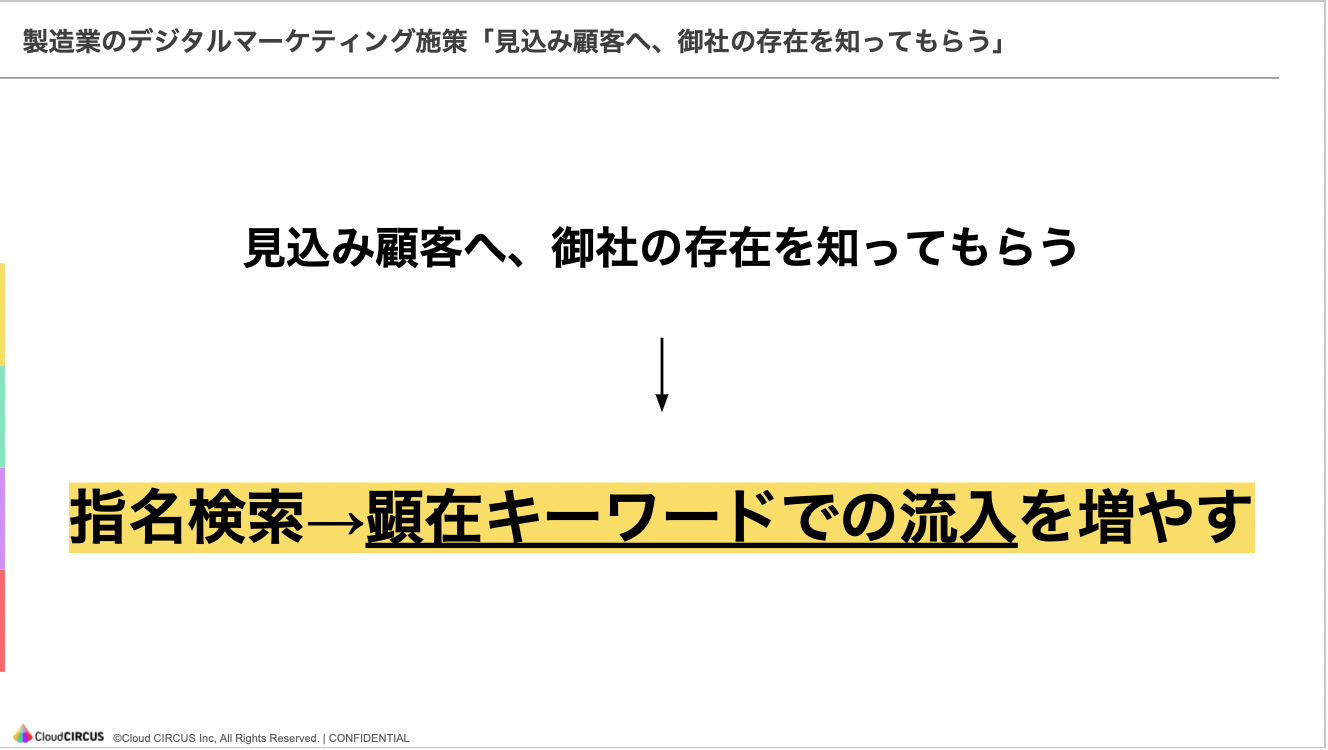

見込み顧客へ自社の存在を知ってもらう

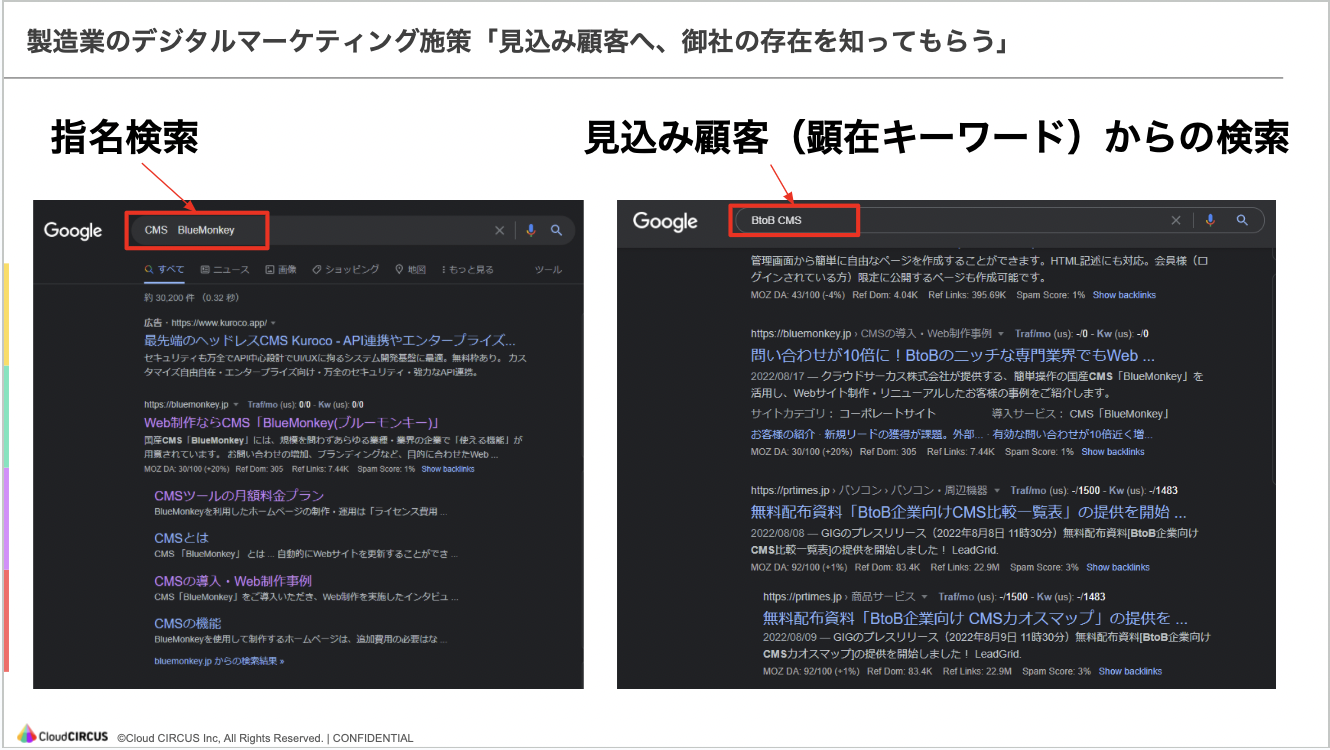

「見込み顧客へ自社の存在を知ってもらう」必要があるのは、ユーザーが調べたい情報についてGoogleなどで検索し、WEBサイトにたどり着く「集客」段階です。この段階でまず行うべきことは「指名検索だけでなく、顕在キーワードへの流入を増やす」施策です。

企業名やサービス名など「すでに自社のことを知っている人」からの検索だけではなく、見込み顧客がそれぞれの検討度合いに合わせて検索するキーワードからの流入を意図的に増やすことが重要です。

以下の図は、左側が「指名検索」、右側が「顕在キーワード」で検索した場合のイメージです。

私たちは、顕在キーワードを「検索するユーザーの検討度合いが高いと判断できる」「検索される側にとって、このキーワードで流入を増やすべきと言うキーワード」と定義しています。

顕在キーワードをからの流入を意識せずにホームページをリニューアルした場合、アクセス数やセッション数を伸ばすことはできません。では、顕在キーワードの選定や顕在キーワードから流入を得られるページを作るには具体的にどうすればよいのでしょうか。

ステップ1:キーワードを選定する

まずは絶対に取りたいキーワードを顕在キーワードに設定し、上位表示を狙うことが重要です。「ロングテールキーワードでコンテンツマーケティングをする」という考え方もありますが、当社の経験上、製造業の皆様にはあまり合わないと考えています。

製造業のキーワードは専門性が高く、そもそも検索ボリュームが少ないことが多いです。そのため、ロングテールの潜在キーワードで対策しても、問い合わせに対するインパクトが少なく、労力の割に効果が感じられないことがよくあります。

BtoCの場合、ビッグキーワードが多く、顕在キーワードで流入を得るのが難しい場合もありますが、BtoBの場合ははじめから顕在キーワードを狙って取り組むことをおすすめします。

ステップ2:検索者のニーズに合ったコンテンツ内容で網羅性のあるページを作る

顕在キーワードを決めたら、そのキーワードで流入するページを作成します。

ここで大切なのはキーワードとコンテンツの関連性です。ユーザーがなぜそのキーワードを検索し、流入したかということを前提に、必要な情報をコンテンツ化していきます。

顕在キーワードを設定し、ページを作成しても、コンテンツの内容が少ないと検索サイトで上位表示されません。そのため、流入先となるランディングページは網羅性のある内容で作成することが大切です。

上記は弊社で支援をさせていただいているヒロセ補強土様の顕在キーワードランディングページの事例

「○○とは」「○○の特徴」「○○の活用シーン」「○○の事例」など、情報を網羅的に掲載しています。

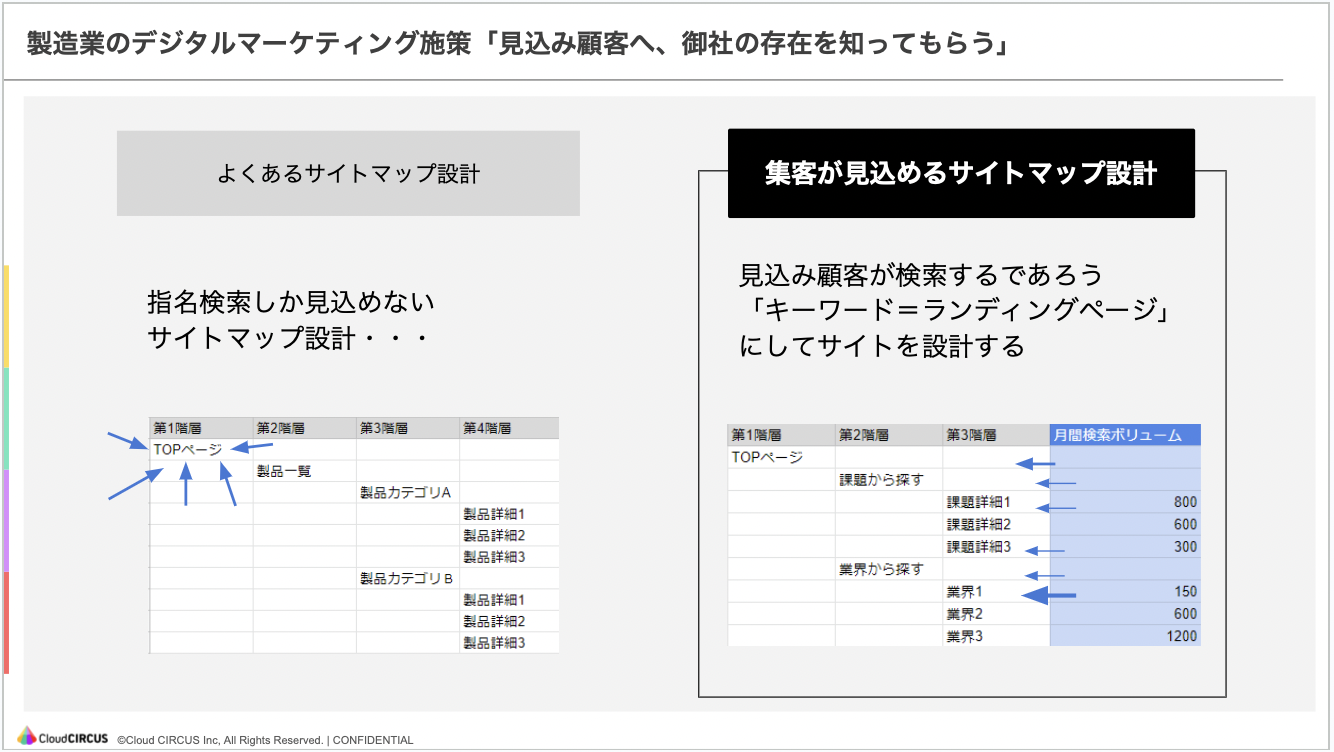

ステップ3.顕在キーワードからの流入を意識したサイトマップを構成する

WEBサイトの設計段階でも注意が必要です。

下図の左側は、サイトマップを設計する際にありがちな考え方です。このようなサイト構成はあくまでもお客様社内でのカテゴリ分類であり、問い合わせや見込み顧客を最大化するためのサイト構成とは言えません。

一方、右図のサイトマップは「この製品だったらこのキーワード」など、下層ページで検索ボリュームを確保できる内容を意識して構成しています。これはセッション数の増加につながります。

一般的に、トップページは自然とユーザーが流入しますが、下層ページは意識的に設計しないと流入しません。Excel上できれいに整理できるサイトマップではなく、検索ボリュームを考えながら下層ページにどうランディングさせるかということを考えたサイトのマップの設計がセッション数を増やす上で重要な施策といえます。

資料・カタログから商談に繋げる

2つめの施策は、ホームページから資料・カタログをダウンロードした方が、そのまま問い合わせするための施策です。

ホワイトペーパーとは、見込み顧客が欲しい情報を資料として提供するものです。企業は、情報を提供する代わりに、見込み顧客の情報をもらってその情報に対してアプローチや顧客育成を行います。

では、なぜ製造業のWEBマーケティング施策にホワイトペーパーは重要なのでしょうか。

BtoBのホームページにはさまざまな検討度合いの見込み顧客が訪れます。しかし、問い合わせの選択肢がひとつしかない場合、自分が当てはまらない場合だと、ハードルが高く感じられてしまいます。

そのため、見込み顧客の検討度合いに合わせてホワイトペーパーを準備することが重要です。このような本格的なお問い合わせの「一歩手前」のニーズを汲み取るアクションのことを、私たちは「中間コンバージョン」と呼んでいます。

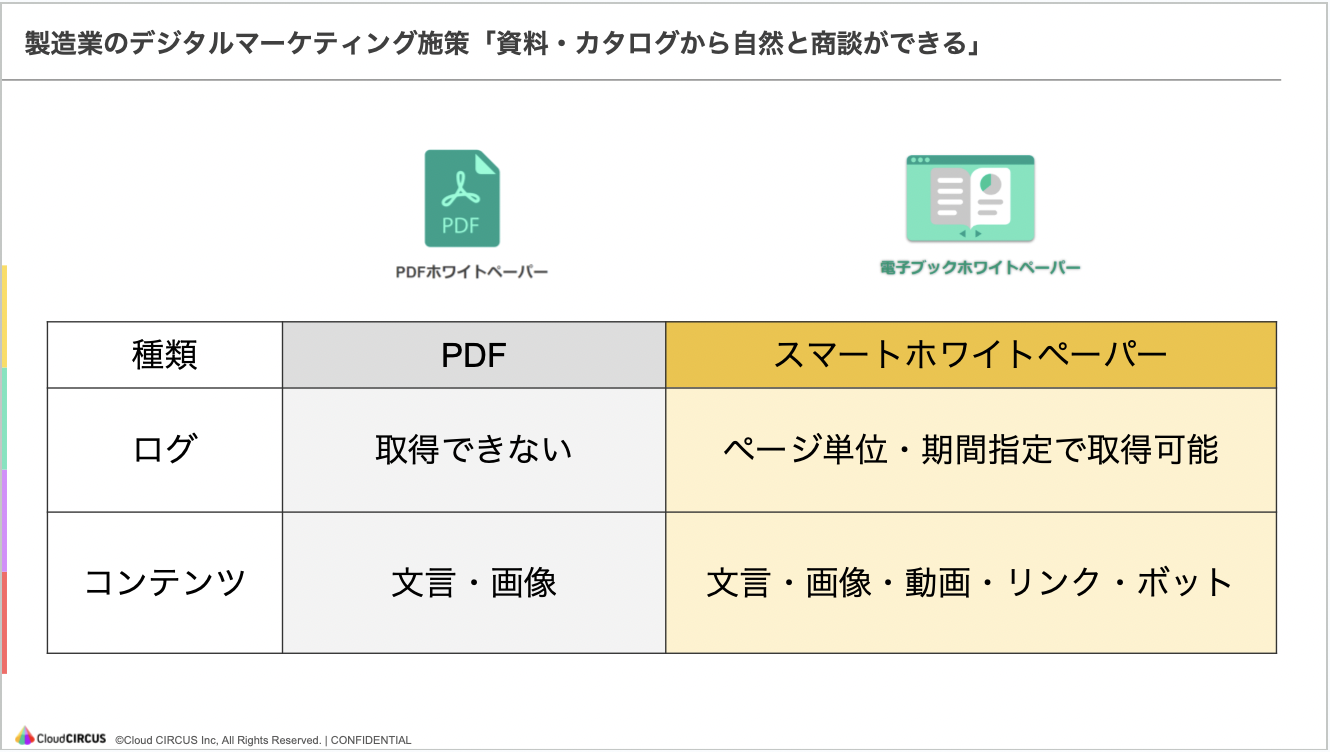

なかでも当社が特におすすめするのは、ホワイトペーパーを電子ブックとして配信する方法です。一般的に、資料請求でダウンロードできるファイルはPDF が多いと思いますが電子ブックにすることでさまざまなメリットがあります。

【参考記事】

ホワイトペーパーとは?種類・作り方・ダウンロードの仕組みなど知っておきたい知識をまとめました!

ダウンロード資料に電子ブックを活用するメリット

PDFと電子ブックには大きな違いが2つあります。

ログを取得できる

電子ブックを活用することで、例えば「どのページがどれくらい閲覧されているのか」などの情報を、期間を指定して確認できます(PDFではログを取得できません)。ログをもとにさまざまな分析ができるようになり、より成果の出る資料に進化させられます。

動画やリンク、チャットボットなどのコンテンツを盛り込める

PDFでは文字や画像しか表示できませんが、電子ブックであれば製品紹介動画や問い合わせリンクの挿入、チャットボットを連動するなどして問い合わせのハードルを下げることが可能です。

ユーザーは、わざわざWEBサイトに戻ったり、電話したりせずに、シームレスに問い合わせに移行できます。

このように「資料・カタログから自然と商談ができる」ようにするためには、PDFを電子ブックに変更するのが効果的です。

無料から使える電子ブック作成ツール「ActiBook」

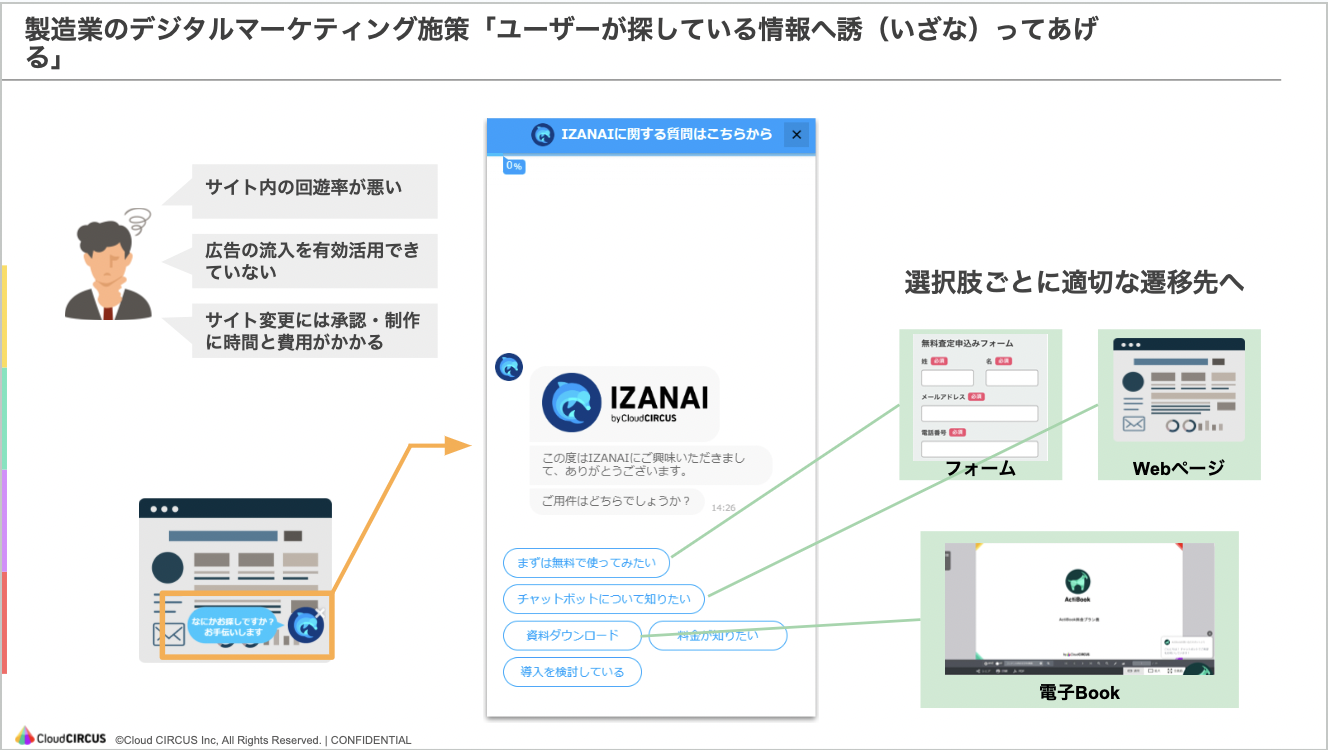

ユーザーが探している情報へ誘う

3つめの施策は「ユーザーが探している情報へ誘う」です。

ホームページを訪れるユーザーは求める情報が異なるため、それぞれのユーザーに合わせたコンテンツへ誘導することが必要です。それを実現できるのがチャットボットです。

この施策はWEBサイトからのアクションを誘導することが主な目的ですが、コンバージョンを誘引するだけでなく、選択式の質問を通してユーザーを適切なコンテンツへ案内するためにも活用できます。

下図は実際にチャットボットを導入し、ホームページで利用してもらう際のイメージです。左上は他社と比較を行う検討中の方や、製品の概要資料を求めている方など、さまざまな検討度合いでホームページに訪れる見込み顧客を表しています。

ホームページの右下に「何かお探しですか?お手伝いします。」という表示と共にチャットボットを設置することで、情報を探している見込み顧客の関心を引き、適切な遷移先へ進んでもらうことができます。特に現在は、スマートフォン経由で閲覧することが増えているため、チャットボットを活用し、最適なコンテンツへすばやく誘導してあげる考え方が必要です。

チャットボットをBtoB分野で用いるメリット

BtoBのサービスにおけるチャットボットの活用はまだまだ普及していない状況にありますが「チャットボットがあったからこの1件の問い合わせが生まれた」「チャットボットのおかげで調べものが見つかった」などの事例も集まりはじめています。

以下にチャットボットをビジネスサイトで活用する利点をまとめます。

問い合わせのハードルを下げる

チャットボットの選択式アプローチで顧客の状況を絞り込んであげることで、質問が生まれたり、問い合わせの手前の資料請求ページに誘導したりすることができます。

問い合わせ(よくあるご質問)対応の効率化

問い合わせフォームより対応が手軽なことから、問い合わせ対応の効率化にもつながります。

目的の情報へたどり着かせる

企業側が主体的に関わり、選択肢を提示することでそれぞれの見込み顧客が最適なページへ辿り着くことができます。

獲得したリード(名刺)情報からアツい見込み顧客を見つける

4つめの施策は「獲得したリード情報からアツい見込み顧客を見つける」です。

この施策を実施しないと、検討度合いの高い顧客だけへのアプローチになってしまい、せっかく獲得したその他のリード情報を活かせなくなってしまいます。

獲得したリード情報からアツい顧客を見つけるには、マーケティングオートメーションの活用が必要です。マーケティングオートメーションとは、名刺情報や顧客育成活動の管理を行い、潜在顧客を顕在顧客にしていく活動を支援するツールを指します。

例えば、情報収集段階の顧客が「まだまだ客」に位置づけられるとすると、必要性が高まると「おなやみ客」に、意欲が高まると「そのうち客」に、必要性・意欲のどちらも高くなると「いますぐ客」へと変わります。そして、検討度合いが十分に高まった段階で営業担当へバトンタッチし、最適なアプローチを行うことができるのがマーケティングオートメーションです。

過去に獲得した名刺へのアプローチをデジタルマーケティングの一部として行ったことがないという企業様は、マーケティングオートメーションを導入し、以下の4つのステップでアプローチを行うことをおすすめします。

ステップ1:保有名刺のデータ化

まずは名刺をすべてデータ化します。データ化の方法は、無料・有料などさまざまなサービスがありますが、業者へデータ化を委託するのがもっともスムーズでしょう。

名刺をデータ化したらカテゴリごとに分類します。ここに時間をかけるのではなく、例えば「展示会名刺リスト」など大まかなセグメントをするだけで十分です。

ステップ2:データ化したリード情報へメールを配信

過去に収集した名刺情報の顧客は「今すぐ検討していない」場合が多いことが前提です。今すぐ検討していない層に対して直接電話で営業しようとしても、顧客は「いつの話だろう」と感じ、しつこく営業すれば印象が悪くなる可能性もあります。そのため、お客様は「まだ検討していない」状況を踏まえてメールを送ることで、現在の状況や検討度合いなどをキャッチアップできると捉えると良いでしょう。

また、休眠顧客の中にもなかには「検討しているけど自ら行動を起こさない」顧客がいる可能性もあります。そのような顧客(いますぐ客)を感知するためにも、キャンペーンや期間限定の値引き情報を記載して検討を促進するメールを定期的に配信することが大切です。

ステップ3:「隠れ顕在層」を発見する

一斉メールを配信しても、配信されたメールをよく読んで内容を理解し、問い合わせフォームに自分たちの課題を書いてアポイントを取ろうとする見込み顧客はほとんどいません。自分たちに必要な製品・サービスだとは感じつつも自ら動かない顧客は多く、彼らを私たちは「隠れ顕在層」と呼んでいます。

隠れ顕在層を見つけることができれば、とても有効な商談につながります。多くの新規リードを獲得することも大切ですが、メールを配信することで既存の見込み顧客から「隠れ顕在層」を見つけて商談を創出する方が早く成果につながるともいえます。

「隠れ顕在層」を見つけるには、ホームページ上でのユーザーの行動分析を行います。

製造業の皆様のホームページによくある項目を例にすると「料金」や「問い合わせフォーム」などのページを何度も閲覧している方は、検討度合いが高く「隠れ顕在層」に当たると考えることができます。それ以外にも「1社から複数人アクセスしている」「ページビューが多い」「短期間に何度もアクセスしている」など、マーケティングオートメーションの機能によって検討度が高まるシグナルを見極めることができます。

このようにして見つけた「隠れ顕在層」に対して営業担当からアプローチを行うことで、商談数の増加が見込めます。

ステップ4:本格的な顧客育成活動の開始

BtoB商材の場合、論理的に購買判断を行うため、購買意欲が一定の角度で上がっていくことはあまりありません。BtoBの購買検討は、短期間で急に検討フェーズ・優先度が上がるので、検討期間が1〜2ヶ月で終了することもよくあります。

例えば「経営層からの指示で、年内にホームページのリニューアルをしなければならなくなった」などの理由で、検討度合いが急激に上がるタイミングを見逃さないことが必要です。このように、検討度合いが急に上がるタイミングを当社では「リアクティブ」と呼んでいます。

リアクティブを見逃さないためには、見込み顧客の情報を獲得した段階・資料請求や問い合わせがきた段階から、マーケティングオートメーションを使ってユーザーの検討度合いを常に把握することが大切です。そして検討度に合わせた良質な情報・コンテンツを定期的に配信していくことが関係性の構築につながります。

また、リアクティブを発見するのはメール配信の中だけではありません。「半年前に失注した顧客が商材紹介セミナーに申し込んでいる」などもリアクティブの兆しのひとつです。これらのタイミングを見逃さずに発見できるのはマーケティングオートメーションならではの機能だといえます。リアクティブの条件を設定・発見して営業へパスするという仕組みを作るところから始めましょう。

デジタルマーケティングの定着を阻む「負のサイクル」

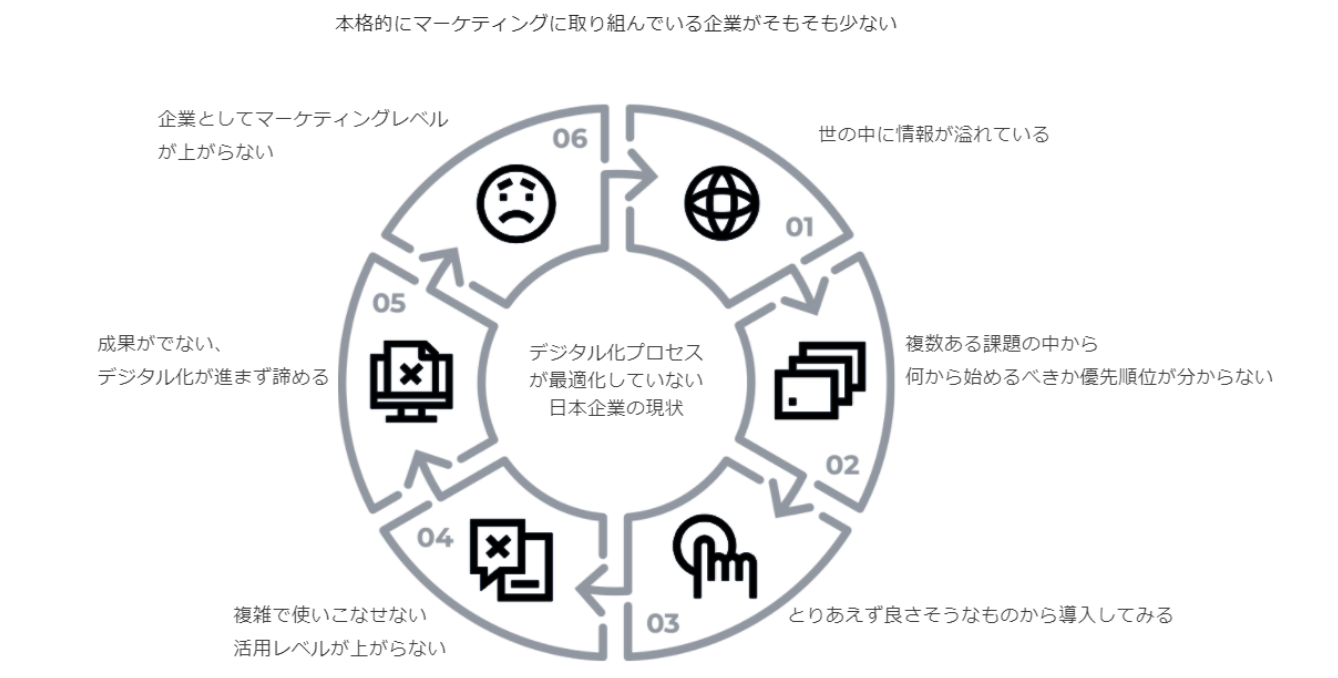

下記の図は、日本企業のデジタル化プロセスの課題を図式化したものです。これは多くの企業が陥りやすく、製造業に限った話題ではありませんが、デジタルマーケティングの成功事例が少ない製造業界には特に当てはまると思われます。

下図は一番上の「本格的にマーケティングに取り組んでいる企業がそもそも少ない」という背景から右回りに見てください。

そもそも成功事例が少ない一方、情報が溢れているなかで、さまざまな課題を抱える企業は「なにから始めればいいかわからない」という状況に陥ることが多いのではないでしょうか。とはいえ、早急な「デジタル化」を迫られるなか、わからなくても始めなければならず「とりあえず良さそうなもの」を導入してみる…というように進めていくケースが多いと思います。

デジタルマーケティングをそのようにスタートすると、ホームページを公開しても「その後何をすればいいかわからなくなる」「成果に対して懐疑的になる」など、デジタルマーケティングを推進するサイクルが回らなくなる恐れがあります。

最適なデジタルマーケティングツール選びのポイント

私たちは、多くの企業のデジタルマーケティングをお手伝いしてきた経験から『「最新」だけではなく「最適」なマーケティングを』という概念を大切にしています。

この概念は、当社独自のデジタルマーケティング成功法「DPOメソッド」に反映されています。「DPOメソッド」について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

最適なマーケティングで成果に繋げる!DPOメソッドの概要と活用企業の声をご紹介

最適なツールとは、それぞれの企業の段階・状況に合った「ちょうどいい」ツールであるということです。本格的にデジタルマーケティングに取り組もうと意気込んでいる段階では、つい最新かつ高機能なツールに目がいきがちです。しかし、そのような高機能かつ高価なデジタルマーケティングツールをはじめから使いこなし、成果を出すことが本当にできるでしょうか?

私たちはこれからデジタルマーケティングに取り組む企業様には「安価で、簡単に使いこなせる、統合的な」デジタルマーケティングツールをおすすめします。特に、専任のマーケティング人材がいない場合が多い製造業の企業様にはこのような「はじめやすい」マーケティングツールがおすすめです。

とはいえ、膨大な数のマーケティングツールから自社の要件に合うツールを探し、トライアルや実際の活用・改善を行っていくプロセスは非常に手間のかかるものです。

このような観点から、当社では「安価」「設定・運用が簡単」「初心者向けの機能」であることをコンセプトに、デジタルマーケティングツールを開発しています。デジタルマーケティングに取り組む方にとって「はじめやすく」「ちょうどいい」機能にこだわった当社のツールをご紹介します。

製造業にもおすすめのクラウドサーカスのデジタルマーケティングツール

クラウドサーカスのデジタルマーケティングツールは月額5万円で、製造業の企業様におすすめの4つの施策をほとんど行うことができます。CMS、マーケティングオートメーション(MA)、電子ブック、チャットボットが利用できて月額5万円は他のツールと比較しても非常に安価だと思われます。

また、当社のMAツールはサイトにタグを埋め込むだけ、チャットボットは管理画面から質問を入力するだけ、電子ブックは管理画面にPDFをドラッグするだけで、複雑な設定をすることなく、簡単に始められます。機能については、どのツールも「最高に高機能でどんな企業・コンテンツにも対応できる」ということより「はやく簡単に始められる」というシンプルさを重視。機能を絞ることで使いやすさを追及しています。

MA(マーケティングオートメーション)「BowNow」

はじめてのMA導入に必要な機能を厳選

MAツールをまず使ってみたい、効果を持って上司を説得したい、最低限のできることからやってみたいというご要望に応えたシンプル設計のMAツール。初心者でも安心の手厚いサポート体制も特長です。

CMS・Webサイト構築更新「BlueMonkey」

誰でもカンタン操作のCMS

誰でもカンタンにホームページを更新できるシンプルな管理画面が特徴のCMSです。BtoB企業がホームページから問い合わせを獲得するためのWeb制作でも多くの実績・ノウハウがあります。

電子カタログ作成ツール「ActiBook」

資料・動画を誰でも簡単に配信

PDFなどのデータをクラウドにアップするだけで電子ブック化できる電子ブック作成ツールです。どのページがよく見られているかなどのログを分析できるため、ホワイトペーパー施策に最適です。

チャット接客ツール「IZANAI」

簡単設定でお問い合わせ数をアップ

1つのコードをコピー&ペーストするだけで簡単に実装できるチャット接客ツールです。初めてでも安心の会話フローテンプレートで設定も簡単に。MAや電子ブックと組み合わせた施策もおすすめです。

ツールを「使いこなす」ためのサポート体制も重要

ここまで当社のデジタルマーケティングツールをご紹介しましたが、実際にこれらのツールを使う際、マーケティング専任の担当者がいない場合も多いと思われます。また、そのようなご担当者様は、他の業務も行いながら、本当にデジタルマーケティングの成果を出せるのか、不安があると思います。

そこで当社では、デジタルマーケティングツールを実際に導入して活用するまでを丁寧にサポートする体制を築いています。

・活用・ご提案の総合窓口

・各ツールの初期活用支援

・定着・活用支援

・技術サポート

・各種セミナー・勉強会・ワークショップ(定期開催)

特に、製造業の企業様には「初期活用支援」や「定着・活用支援」にご好評いただいています。

限られたリソースで成果に結び付けていくのは非常に難しいことです。このリソースの配分を「社内でやるべきか」「外部のマーケティング支援の会社に頼むか」などをご検討いただき、ご相談いただくことも可能です。

【関連リンク】

製造業に特化したホームページ制作はこちらから

製造業のデジタルマーケティングの成功事例

製造業のお客様でデジタルマーケティングに取り組み、成果を上げている企業はたくさんあります。ここで、クラウドサーカスが支援したデジタルマーケティングの成功事例を紹介します。

日本化工食品株式会社様:Webサイトのリニューアルで確度の高い問い合わせが増加!

日本化工食品株式会社様は、粉末調味料などの製造販売をするメーカーです。

リニューアル前のホームページは会社案内しかなく、顧客への提案は営業社員が会社案内のパンフレットを取引先に持参するといった、古いスタイルのままでした。

こうした営業スタイルを変えようと、当社のCMSツール「BlueMonkey」を活用して、WEBサイトをリニューアル。その結果、確度の高いお問い合わせが増加したのです。特に大手企業からは具体的な要望が増え、そのまま話がまとまるケースもあるそうです。限られた営業の人数で、効率的に新規顧客を獲得できるようになったことが、デジタルマーケティングの大きな成果になっています。

事例の詳細は、以下のページで紹介します。

受注に繋がるお問い合わせが増えた!「粉末調味料のパイオニア」というアイデンティティを表現する場として、Webサイトをリニューアル/日本化工食品株式会社

東日本塗料株式会社様:アクセス数は300%、問い合わせ数も150%に向上!

東日本塗料株式会社様は、建築用の機能性塗料の開発・製造をするメーカーです。

リニューアル前のホームページは自社で更新ができず、デジタルマーケティングに対する意識が低いこともあり、5年ほど更新されていませんでした。

そこで、自社で簡単に更新できるBlueMonkeyを導入。更新頻度を上げたところ、閲覧数は300%アップ、問い合わせ数も150%ほど向上しました。

Google検索でも上位に表示されるようになったことから、経営陣もWEBの重要性を認識。デジタルマーケティングに注力する意識変革もできたそうです。

事例の詳細は、以下のページで紹介します。

Webマーケティングの推進で社内の意識も変化!アクセス数は300%、問い合わせ数も150%に /東日本塗料株式会社

芳武印刷株式会社:メディア記事をきっかけに問い合わせが急増!

芳武印刷株式会社様は、大阪で商業印刷や抗菌印刷などを手がける会社です。

リニューアルのきっかけは、モバイルとSSLへの対応でしたが、これを機にメディア機能を使ったコンテンツを新設。自分たちで書いた記事を、好きなタイミングで発信できるようにしました。

そのメディア記事がきっかけで、ネットニュースの取材依頼があり、芳武印刷様の商品を大々的にアピールしてくれたそうです。その後、閲覧数と問い合わせが急増。アクセス数は前年比で140倍、月間CV数も大きく伸びています。

事例の詳細は、以下のページで紹介します。

コロナ禍のニーズをつかんだ記事コンテンツで、アクセス数前年比140倍を達成!/芳武印刷株式会社

株式会社フコク:受注や採用にも効果が現れるサイトにリニューアル

株式会社フコク様は、工業用ゴム製品の製造・販売をするメーカーです。

リニューアル前のサイトでは、フコク様が有す技術力や現場で働く人がうまくアピールできておらず、受注も採用もWEBからの問い合わせが少ない状況でした。

そこで、従業員の働く姿の画像などを多用して、現場の様子が伝わるサイトにリニューアル。WEB経由での受注が増え、採用面でも印象の良いデザインになりました。

なお、WEBの更新などで不明点があれば当社のサポートを逐一ご利用いただいており、サポート面でも満足されていらっしゃいます。

事例の詳細は、以下のページで紹介します。

多数の取材依頼も。らしさが伝わる印象の良いサイトに!/株式会社フコク

エレクター株式会社様:「見てもらう」から「攻める」サイトへリニューアル

エレクター株式会社様は、ワイヤーシェルフを軸としたカートや配膳車などの商品を開発販売するメーカーです。

リニューアル前のWEBサイトでは、商品紹介がメインの「見てもらう」ことに特化したものでしたが、効果が出にくい状況だったため、デジタルマーケティングを積極的に展開できるサイトにリニューアルします。

リニューアルにより問い合わせ件数は、前年同時期と比べて130%以上に増加。さらに、ECサイトとの連携により「購入」と「商談」の両方の顧客要望に対応できるような導線設計を見直すことで、営業スタッフの工数削減にもつながっています。

事例の詳細は、以下のページで紹介します。

「見てもらう」から「攻める」サイトへ!ディレクターとの二人三脚で成功に導いたデジタルマーケの土台づくり/エレクター株式会社様

まとめ

製造業では、変化の激しい時代に突発的に起きる外部要因への対応や、業界ならではの商流とそれに対する既成概念など、デジタルマーケティングに取り組みにくい環境であることも事実です。

しかし、自社のビジネスに「最適」なツールを選び、活動の状況に応じて追加したり、プランを変更したりすることで、製造業でもデジタルマーケティングは十分機能します。

クラウドサーカスでは、製造業の企業様のデジタルマーケティングをさまざまな側面からサポートしてまいりますので、ぜひご相談ください。

「営業の生産性を高めたい!」製造業の皆さまへ!

新しいWindowで開きます

新しいWindowで開きます