リードクオリフィケーションとは?意味や具体的な手法、効果を出すポイントなどを解説!

リードクオリフィケーションとは、獲得もしくは育成した見込み顧客から、特に受注確度の高いリードを選別し、絞り込む施策を指します。

実施することで、営業活動の効率化や成果につながりやすいという効果があり、マーケティングにおける必須の施策として多くの企業で運用されています。

本記事では、リードクオリフィケーションの基礎知識をはじめ、リードジェネレーションやリードナーチャリングとの違い、実施する際の手法などをわかりやすく解説します。最終章では、リードクオリフィケーションで成果を出すために役立つツールも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

リードクオリフィケーションとは

リードクオリフィケーションとは、獲得、もしくは育成した見込み顧客から、とくに受注確度の高いリードを選別し、絞り込む施策を指します。「デマンドジェネレーション」と呼ばれるBtoBマーケティングの一連の活動の一部で、取り入れる企業が増加しています。

基本的にマーケティング活動では、見込み顧客の自社に対する興味関心を高めるアプローチを行い、最終的にリードクオリフィケーションを通して、受注確度の高い顧客を選別して、営業部門にパスします。このような一連の流れを通して商談成立の成立を高めることで、成果を得られやすくなるのです。

自社に対する興味関心が低い見込み顧客に対する、不適切な営業アプローチを避けられるという側面もあります。

リードクオリフィケーションと混同されやすい「リードジェネレーション」と「リードナーチャリング」についてみていきましょう。

リードジェネレーションとリードナーチャリングとの違い

「リードジェネレーション」「リードナーチャリング」「リードクオリフィケーション」の3つは、BtoBマーケティング活動全般を指す「デマンドジェネレーション」を構成しています。

デマンドジェネレーションは、成約率や顧客満足度の向上、業務効率化などに効果的です。以下でそれぞれの概要と違いについて解説します。

リードジェネレーションとの違い

リードジェネレーションとは、「見込み顧客を獲得すること」を指します。展示会やセミナー、問い合わせフォームやSNSなど、様々なチャネルを通して、自社に興味のありそうな見込み顧客のデータを収集する施策です。

デマンドジェネレーションの最初のステップにあたるのが「リードジェネレーション」であり、最後のステップである「リードクオリフィケーション」と、果たす役割は全く異なります。

リードジェネレーションでは、展示会やイベント、セミナーなどのオフライン施策と、主にWeb上で取り組むオンライン施策の2つの手段を通して、リード情報を取得します。リードジェネレーションが集めたリードを育成(リードナーチャリング)し、最終的に確度の高い見込み顧客を絞り込んでいくのが「リードクオリフィケーション」です。

関連記事:

リードナーチャリングとの違い

リードナーチャリングとは、リードジェネレーションで獲得した見込み顧客を育成し、購買意欲を高めて商談・受注へとつなげるマーケティング活動を指します。

リードナーチャリングは、「リードジェネレーション」と「リードクオリフィケーション」の間に位置し、メルマガ配信やセミナーなどの様々なアプローチを通して見込み顧客との良好な関係を構築しながら、受注確度を高めていく施策です。新規リードに加え、既存顧客を育成してアップセル・クロスセルへとつなげるのもリードナーチャリングの役割です。

リードナーチャリングで確度の高まった顧客を、リードクオリフィケーションで選別していきます。

関連記事:

リードクオリフィケーションが必要な理由

そもそもなぜマーケティング活動において、リードクオリフィケーションが必要なのでしょうか?

「営業活動における業務効率化」及び「成約率向上」という2つのポイントから、リードクオリフィケーションの必要性について解説します。

①営業活動における業務効率化

基本的に営業活動は対人で行うため、受注確度が低いままのリードに対応していると、成約までに必要以上に多くのリソースを費やしてしまうことになるうえ、成果に繋がらない可能性が高まります。

リードクオリフィケーションを適切に行って受注確度の高い顧客を選別することで、効率の悪さや、生産性の低さを解消することが可能です。無駄な労力の削減につながり、営業活動における業務の大幅な効率化や、成約率向上が見込めます。

②成約率向上

自社の商材に興味・関心がない見込み顧客や、購買確度が高まっていない見込み顧客に対し、どれだけ熱心にアプローチしても、受注につなげるのは難しいでしょう。営業活動は、アプローチを受ける顧客側にとっても労力を要するため、適切なアプローチを行えないと、これまで構築してきた関係性を壊してしまう恐れもあります。

リードクオリフィケーションを実施して、「今サービスが必要である」「今、まさに解決できる商品を提案してほしい」と考える確度が高い見込み顧客を抽出し、適切なアプローチを行うことは、見込み顧客のニーズに応えることでもあります。そうすることで、成約率向上につながり、見込み顧客とのより良い関係性構築にも寄与します。最終的には企業全体の売上向上にもつながるため、経営においてリードクオリフィケーションは重視されているのです。

リードクオリフィケーションの手法

リードクオリフィケーションの実際の進め方について、以下の6つのステップで解説します。

①リード(見込み顧客)のセグメンテーション

②カスタマージャーニーマップの作成

③シナリオの設計

④スコアリングの設計

⑤スコアを満たしたリード(顧客)を営業担当者に引き渡す

⑥歩留まりを分析し改善する

①リード(見込み顧客)のセグメンテーション

はじめに、ある基準によってリード(見込み顧客)をグループに分類する「セグメンテーション」を行います。属性や性質などで細分化し、区分されたグループを「セグメント」と呼びます。

具体的には所属会社の事業内容や企業規模・業種などの属性、担当者の役割、興味・関心の内容、検討度合いといった情報を活用して、見込み顧客を分析し、セグメントへ分類していきます。

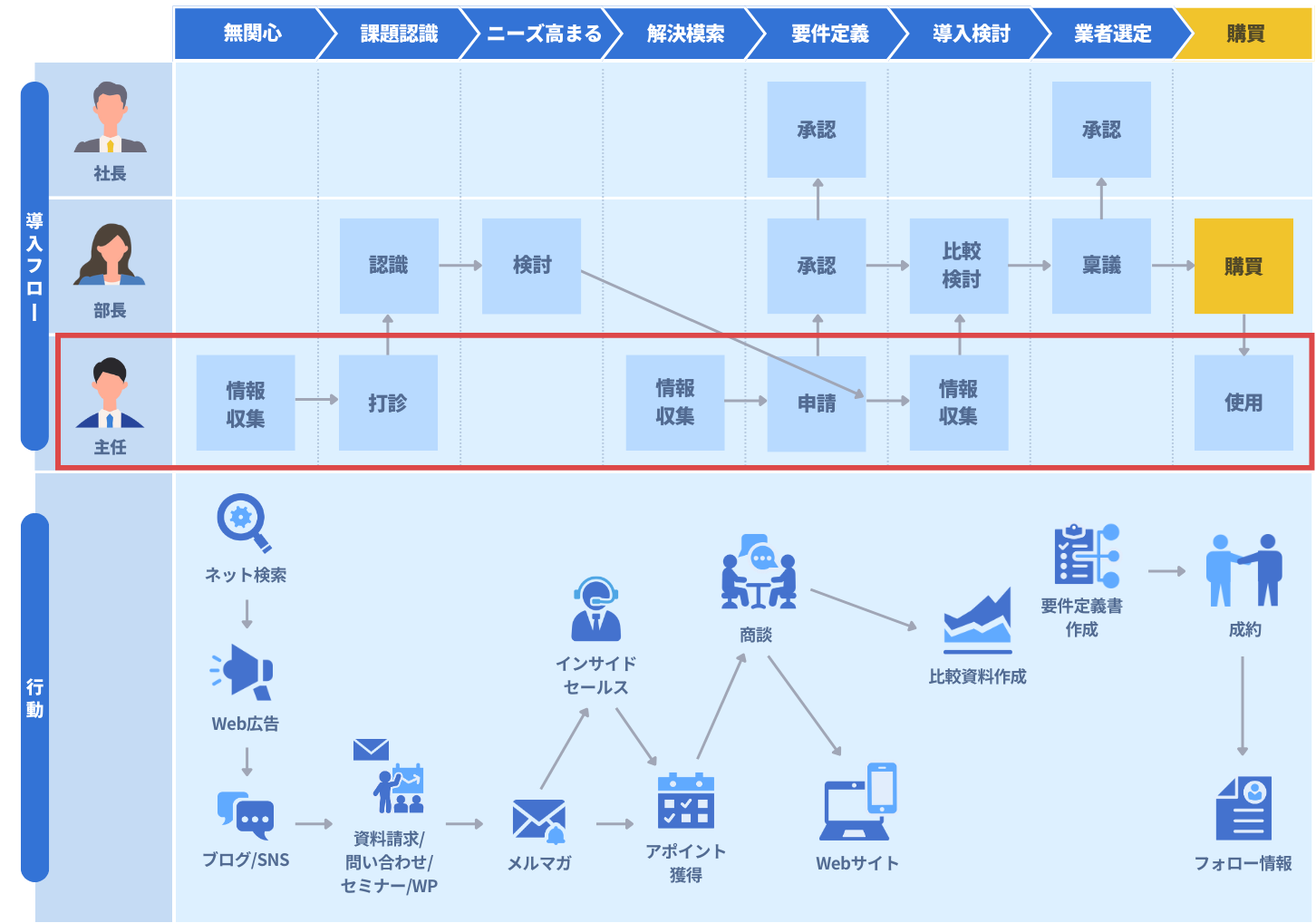

②カスタマージャーニーマップを作成する

前のステップで分類したセグメントごとに、カスタマージャーニーマップを作成します。

カスタマージャーニーマップとは、「顧客がどのように自社商品やブランドを認知し、関心を持つようになって購入や登録に至るのか」ということを可視化して、マップに示した図のことです。リードクオリフィケーションだけでなく、マーケティング活動におけるあらゆる施策の設計の際に活用できます。

カスタマージャーニーマップ活用することで、見込み顧客の感情や行動、ニーズを理解しやすくなり、この後のステップで行う設計の精度向上につながります。

関連記事:

③シナリオを設計する

カスタマージャーニーマップをもとに、セグメントごとのシナリオを設計します。

シナリオ設計では、見込み顧客が次のフェーズにステップアップするために、どのようなアプローチをすべきかをセグメントごとに考えていきます。たとえば、以下のような例があります。

- 一定期間に自社サイトを訪問しなかった見込み顧客に、コラムを記載したメルマガを送る

- 商品ページを閲覧した見込み顧客に対し、カタログ申し込みを促すメールを送る

具体的には、どのセグメントの見込み顧客をターゲットとするかという「顧客像」、態度変容を促すことができる「コンテンツ」、次の検討フェーズに移るための「アクション」などを検討し、設定します。シナリオを設計したら関係者と認識を揃えるため、共有することが大切です。

④スコアリングを設計・実行する

次に、見込み顧客の状態を見極めるためにスコアリングの設計・実行を行います。

スコアリングとは、「メールを開封したら2点」「資料をダウンロードしたら3点」というように、リードの行動や属性、興味関心の度合いに応じてスコアを付与する手法です。リードの確度を数値で把握できるため、確度の高い見込み顧客かどうかを判断しやすくなります。スコアを設定する際には、「行動が〇点・属性が〇点以上を超えた」というように行動と属性を軸に定め、属性よりも行動の割合を多くするのがコツです。

スコアリングの設計は、リードクオリフィケーションを行いながら定期的に見直す必要があります。改善を重ねていくことで、リードクオリフィケーションの精度を高めていくことが可能です。

⑤ホットリードの抽出・営業担当者へパス

スコアリングを実施したら、あらかじめ設定した基準のスコアを超えた見込み顧客を抽出し、営業担当者に引き渡しましょう。

スコアリングの実施頻度や、引き渡しの際の手段などをあらかじめ決め、関係者で共通認識を持っておくことで、スムーズに進められます。

先述したデマンドジェネレーション全体での流れから見ると、「リードジェネレーションで獲得したリード」を「リードナーチャリングしながらスコアリング」し、最終的に「リードクオリフィケーションでスコアをもとに抽出して営業担当者に引き渡す」という流れになっていることがわかります。

⑥歩留まりの分析・改善を続ける

ホットリードは営業担当にパスしたら終わりではなく、継続的且つ定期的に歩留まりを分析して改善することが大切です。マーケティング活動における歩留まりとは「全体に対する成果の割合」を指し、歩留まりが高いほど、効率良く成果を上げられることになります。

特に想定した成果が出ない場合、設計したシナリオ・スコリングの定義の見直しや調整が必要であり、それでも思うような成果が得られない場合には、セグメントやカスタマージャーニーマップ作成のステップまで見直す必要もあるでしょう。

現在の顧客が見込み顧客だった頃の行動などの実際の情報を元にシナリオやスコアを定めると、改善しやすいのでおすすめします。また、自社にとって重要な行動にのみスコアを設定するのもポイントです。

リードクオリフィケーションの効果を高める4つのポイント

リードクオリフィケーションの進め方について紹介しましたが、せっかく実施しても効果が得られなければ意味がありません。

本章では、リードクオリフィケーションの効果をより高める4つのポイントを紹介します。

セグメンテーションの精度向上

リードクオリフィケーションの最初のステップであるセグメンテーションの精度を向上することで、その後のステップにおける施策の精度も上がり、より効果を出しやすくなります。

BtoB企業において、セグメンテーションの精度を向上するためには、利用するデータの正確性や適切な管理に加え、特に設定する際の要素が大切です。特に重要な2つの要素「課題を見つける」「受注角度を測る」を検討する際には、以下の要素から設定することをお勧めします。

| 主な要素 | 具体例 | |

|---|---|---|

| 課題を見つける | 属性、業界・業種 |

|

| 受注角度を測る | CVの種類 |

|

また情報の最適化や一元管理などもセグメンテーションの精度を高めるために重要です。適切にセグメント分けができるよう、重複しているデータがないかなどを確認し、正確なデータを利用して取り組みましょう。

シナリオ設計の精度向上

シナリオ設計の精度が高いかどうかは、リードクオリフィケーションの精度にそのまま影響します。そのため、より高い効果を出すためにはシナリオ設計の精度向上が欠かせません。

先述しましたが、シナリオ設計の精度を高めるために大切なのは、属性よりも行動をより重視することです。行動による購入意欲を適切に判断して点数を付与し、いかにシナリオを詳細に作りこめるかが鍵となります。

たとえば、見込み顧客のスコアが同点でも、「商品・サービスの詳細ページを閲覧しているかどうか」で、アプローチすべき優先度は異なります。商品ページを閲覧したユーザーに対して優先して営業をかけた方が、成約率は高まります。

初めから完璧なシナリオ設計を行うのは難しいので、運用しながら見直し、適宜修正していくことが重要です。

PDCAを回してクオリティを高める

PDCAをできるだけ早く回すことで、リードクオリフィケーションのクオリティは高まります。

PDCAとは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(測定・評価)」「Action(対策・改善)」の頭文字をとった、業務改善を行うためのフレームワークです。セグメントやカスタマージャーニーマップの作成、シナリオ設計などは、一度設定したらそのままではなく、しっかりと成果を得られているかを評価し、改善を続けていく必要があります。

その際に、PDCAというフレームワークが有効です。PDCAを繰り返し回し、リードクオリフィケーションの精度を高めることで、より大きな成果の獲得だけでなく、業務効率化や生産性向上にもつながります。

MAツールを活用する

MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用することで、より精度の高いリードクオリフィケーションを実施することができます。

基本的にMAツールには、スコアリングやシナリオ設計、顧客データの収集など、リードクオリフィケーションに必要な機能が備わっています。業務自動化による効率化はもちろん、各ステップにおける精度向上にもつながり、リードクオリフィケーションの底上げが可能です。

また、リードジェネレーションやリードナーチャリングなど、デマンドジェネレーションの一連の流れを自動化・仕組み化することもできます。SFA(営業支援システム)と連携すれば、営業担当者へホットリードをスムーズに引き渡すこともでき、企業全体における業務効率化や成果アップが見込めます。

リードクオリフィケーションでの失敗を防ぐ3つのコツ

リードクオリフィケーションは、継続や定着させるのが難しく、失敗してしまうケースもよくあります。失敗を防ぐためにはどのようなことに気をつければいいのでしょうか?

大切な3つのコツについて紹介します。

部門間で連携を取る

リードクオリフィケーションは、マーケティング部門から営業部門へとホットリードをパスするため、いかに他部署との連携をスムーズに行えるかが重要です。シナリオ設計によっては、商品・サービスの開発部門や、Webコンテンツを管理する部門などの協力も必要になります。

各部門にはそれぞれ目標設定や役割があるため、マーケティング部門で設定するリードクオリフィケーションのシナリオどおりに思い描いているとは限りません。

日頃から密にコミュニケーションを取り、関係者で共通認識を持ち、各部門が実施する取り組みの方向性を揃えておくことで、失敗を防げるでしょう。

パスしたリードのフィードバックをもらう

リードクオリフィケーションの失敗を防ぐには、ホットリードを抽出し、営業担当者へ引き継いだら終わりではなく、その後のフィードバックをもらう必要があります。

引き渡した後に、その見込み顧客が「自社の商材を購入してくれたのか」や、「引き継いだ後の状況」、「引継ぐタイミングは最適だったか」などを確認しましょう。業務に追われ、フィードバックが行われないケースがありますが、情報収集ができないと継続的な改善に取り組めず、成果が得られなくなり、リードクオリフィケーションの定着化や継続ができない原因になります。

部門間での連携ともつながりますが、他部門と風通しの良い関係を構築するよう、日頃から密にコミュニケーションをとり、フィードバックが後回しにならないよう工夫しましょう。

未決定事項をなくす

リードクオリフィケーションを複数の部門にまたがって進める場合、未決定事項があっても気づかないまま進行してしまうケースがあります。決定事項に漏れがあるとうまくいかないため、必ず全ての事項を設定した上で実行するようにしましょう。

見落とされがちな項目は以下の通りです。

- ホットリードの引き継ぎ先や担当者

- 引き継いだ見込み顧客のフォローアップ方法

- ホットリードの抽出・引き継ぎの頻度

運用を始めた段階でマニュアル化されていないことがよくあり、放置してしまうと、リードクオリフィケーションの定着化や継続を妨害します。未決定事項があることに気づいたら、すぐに対応して修正・改善を行いましょう。

リードクオリフィケーションで成果を出すマーケティングなら「Blue Monkey」

リードクオリフィケーションで成果を出すなら、BtoB企業のホームページ制作をサポートするCMSツール「Blue Monkey」がおすすめです。

BtoB企業がホームページから新規の商談を獲得するために開発されたCMS「Blue Monkey」の活用は、リードクオリフィケーションの成功にも役立ちます。

BtoBマーケティングを総合的にサポート

弊社クラウドサーカス株式会社では、「ホームページを完成させること」を目標にするのではなく、ホームページを通じた新規顧客獲得プロセスやWebマーケティング戦略の実施を目指し、BtoBマーケティングを総合的にサポートします。

リードクオリフィケーションを含むデマンドジェネレーションや、Webマーケティングを実行するためのあらゆるツールを備えており、段階に応じて適切なツールを導入していただくことができます。

先述したMAツール「BowNow」も併せて導入することで、リードクオリフィケーションをより成功へ近づけることが可能です。弊社のMAツール「BowNow」は、部門間の連携や業務効率化など、リードクオリフィケーションを成功させるための要素を抑えた機能を搭載しており、成果の最大化が見込めます。

マーケティング運用の伴走・ツールの充実

弊社では、Webマーケティングを行うためのあらゆるツールや支援体制を整え、お客様のニーズやレベル別に合わせた様々なプランをご用意しています。

最適な施策は企業によって異なるため、自社の課題に応じた適切な施策を判断し、実行するお手伝いをさせていただきます。これまでBtoB企業、中小企業を中心に2,400社以上のWeb制作を手掛けてきた実績をもとに、リードクオリフィケーションをはじめとするマーケティング活動をサポートし、成功へと導きます。

まとめ

本記事では、リードクオリフィケーションの基礎知識をはじめ、実施する際の手法や効果を出すためのポイントなどを網羅的に解説しました。

リードクオリフィケーションを実施し、「確度の高い見込み顧客」や「成果につながる可能性の高い見込み顧客」を抽出して営業部門に引き継ぐことは、企業の売上に直結する重要なマーケティング施策です。必須のマーケティング施策として、運用に取り組む企業は近年増加しています。

リードクオリフィケーションの運用にお悩みでしたら、ぜひ弊社にご相談ください。お客様に最適な施策をご提案し、Webマーケティングを成功させるべくサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。ご興味のある方は、ぜひ下記の無料資料をご覧ください。

CMS BlueMonkeyとクラウドサーカスのホームページ制作の資料を見てみる

この記事を書いた人

クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長

長谷川 潤

プロフィール

1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。