4P分析とは?進め方や失敗しないためのポイント、8つの事例を紹介!

4P分析とは、製品やサービスを市場に効果的に提供するための戦略を考えるフレームワークです。マーケティング戦略の基盤を形成し、企業が競争優位を確立するための重要なツールとして使われています。

本記事では、4P分析のやり方・手順と、4P分析で失敗しないためのポイントを紹介します。

CMS BlueMonkeyとクラウドサーカスのホームページ制作の資料を見てみる

目次

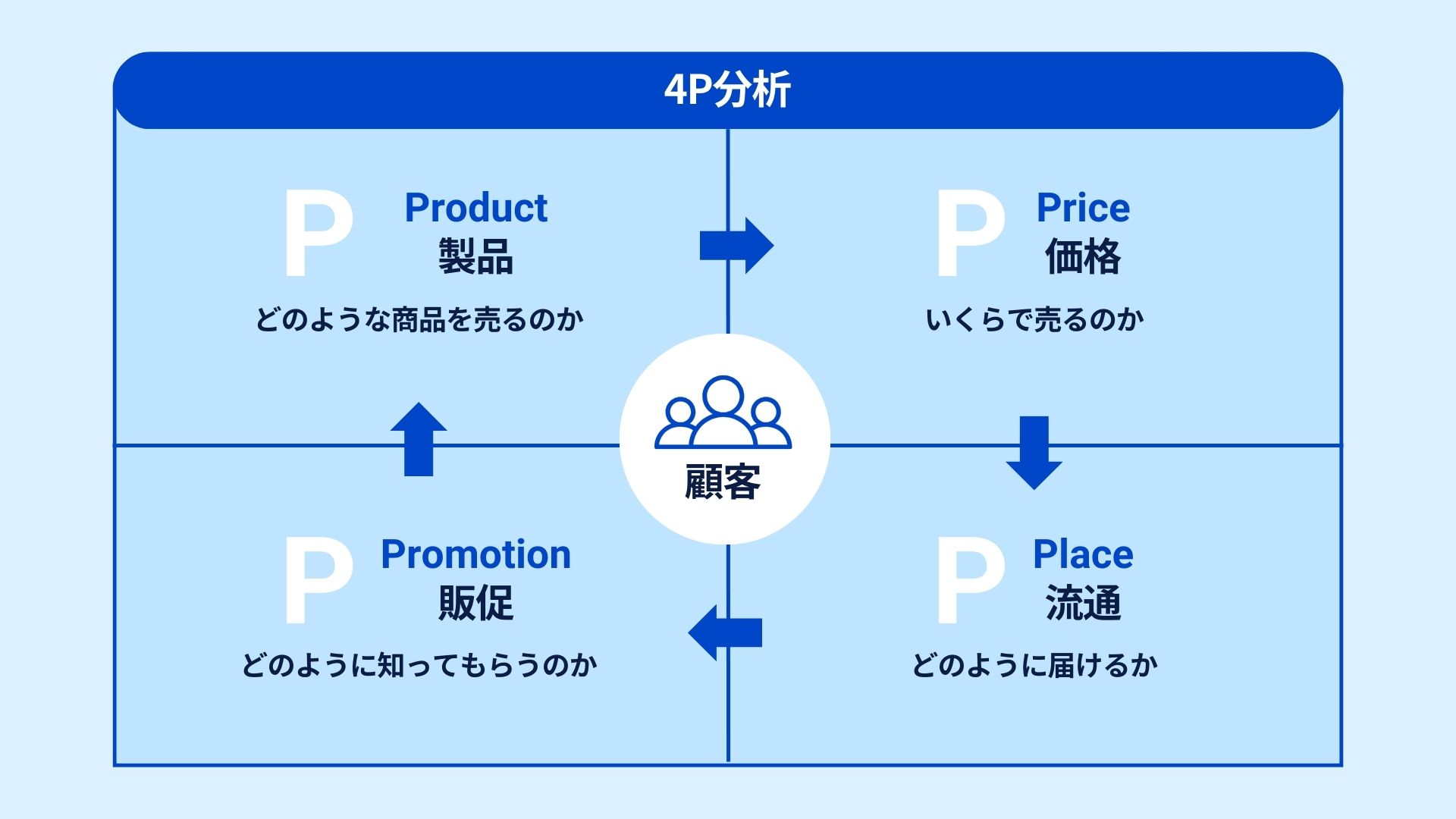

4P分析とは?

4P分析とは、マーケティングの基本フレームワークの一つで、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4つの要素を分析する手法です。1960年にマーケティング学者のエドモンド・ジェローム・マッカーシーが提唱しました。

分析を進めることで、製品やサービスを市場に効果的に提供するための戦略を立てられます。4P分析は、マーケティング戦略の基盤を形成し、企業が競争優位を確立するための重要なツールとして使われています。

4P分析と3C・4Cとの違い

4P分析と似ているフレームワークに3C分析、4C分析があります。それぞれの違いについて解説します。

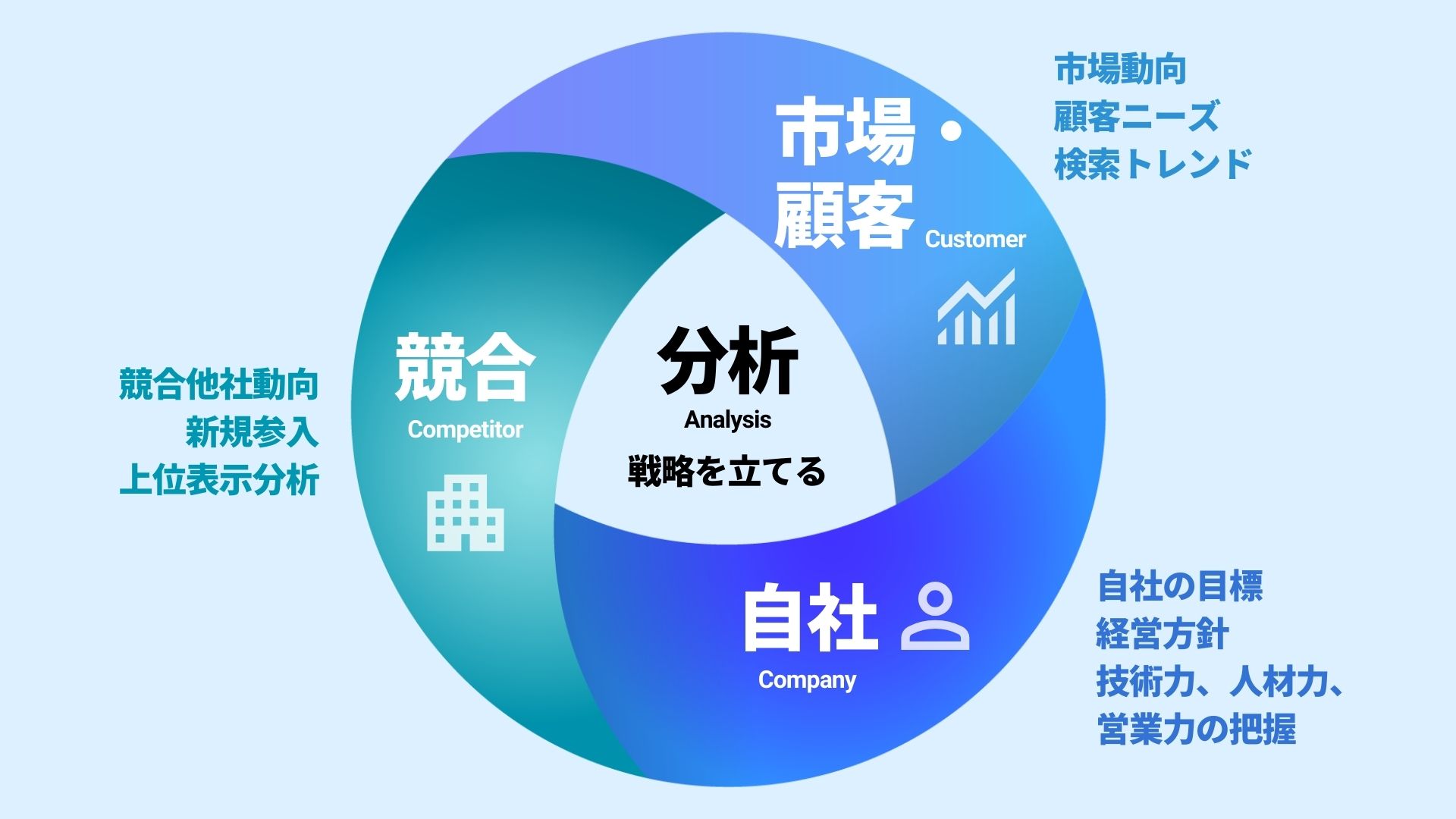

3C分析

3Cは、Company(自社)、Competitor(競合)、Customer(市場・顧客)の頭文字を取ったフレームワークです。1980年代にマッキンゼー・アンド・カンパニーの大前研一氏が提唱したもので、自社が市場でどのようなポジションにいるのかがわかります。

4Pと3Cは、それぞれ異なる目的で使われます。3C分析では、市場環境や競合の状況、自社の強みや弱み、顧客のニーズを把握できます。この結果をもとに、4Pの各要素を最適化していきます。

たとえば、3Cで顧客のニーズを理解することで、「どのように製品(Product)を差別化するべきか」が見えてきます。また、競合分析を通じて、「適正な価格(Price)設定」や「効果的な流通チャネル(Place)の選定」が可能になるでしょう。

4Pと3Cを組み合わせると、市場環境や競合の動向を的確に把握しながら、顧客に最適な製品を提供するための戦略が構築できます。

関連記事:

4C分析

4Pと4Cは、対となる概念として知られています。4Cは「Customer Value(顧客価値)」「Cost(顧客コスト)」「Convenience(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」を重視した、顧客視点のフレームワークです。1993年にアメリカの経済学者ロバート・ラウターボーン氏が提唱しました。一方、4Pは企業側の視点を軸にしており、製品をどのように提供するかを定義します。

4Pと4Cの視点をバランスよく取り入れることで、顧客満足度を高める施策が実現するでしょう。

関連記事:

4P分析を行う目的

4P分析を行う目的は、市場での成功を目指して、製品やサービスの強みを最大限に活かすことです。具体的には、以下のような目的があります。

- ターゲット市場のニーズに適合する製品を開発する

- 競争力のある価格設定を行う

- 効果的な流通チャネルを選定する

- 効果的なプロモーション活動を展開する

また4P分析は、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)全てを一貫して考えられます。視野を広げて複合的に考えることで、要素の欠落を防ぎ、整合性のあるマーケティング戦略が考えられるのも特徴です。

4P分析を行うタイミング

4P分析は一般的に、マーケティング戦略を立案する際に行います。特に、以下のタイミングで4P分析を実施すると効果的です。

- 新製品やサービスを市場に投入する前

- 既存製品のリニューアルやリブランディング時

- 新市場や新地域への進出時

新しい製品やサービスを導入する際には、市場環境や競争状況を把握し、最適なマーケティング戦略を策定するために4P分析を行います。また既存製品の売上が低迷している場合や市場の変化に対応するために行う、製品のリニューアルやブランドの再構築の際にも4P分析は有用です。

新しい市場や地域に進出する際には、現地の市場特性や競争環境を理解し、適切なマーケティング戦略を立てるために4P分析を行います。

これらのタイミングで4P分析を行うことで、市場での成功確率を高めることが可能です。

4P分析のメリット

4P分析にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、3つのメリットについて解説します。

施策立案がしやすくなる

4P分析を行うことで、施策のアイデアを整理しやすくなります。4つの要素を順序立てて検討するため、マーケティングに必要なポイントを漏れなく洗い出せます。

たとえば、新商品を市場に投入する際、「どのくらいの価格なら競争力を保てるか」「最適な流通チャネルは何か」といった具体的な課題がわかります。マーケティング戦略の方向性で迷うことなく、効率的に施策を立案できます。

製品への価値観を共有できる

4P分析は、製品の価値、価格、流通、プロモーション方法といった全体像を把握する際に役立つ手法です。施策に関わるチーム全員が同じ価値観を共有し、一貫性のある形で戦略に反映させることが可能になります。

プロジェクトに携わるメンバーが「この製品の価値は何か」という基本コンセプトを一致させることは特に重要です。たとえば、高品質を訴求する製品であれば、その価値に見合う価格設定や、ブランドイメージを反映したプロモーションが求められます。このように価値観を共有することで、戦略全体に統一感が生まれ、整合性の取れた施策が実現できます。

課題やリスクが明確になる

4P分析を実施することで、マーケティング施策の課題やリスクを事前に把握できます。たとえば、「機能が多すぎてターゲットに魅力が伝わりづらい」「配送コストが高く収益を圧迫している」といった問題も、計画段階で発見可能です。

4P分析では、ターゲット層のニーズに合わせた製品設計や、流通コストの最適化といった具体的な対応策を検討できます。実施することで、市場投入前にリスクを回避し、成功率の高い施策が実行できるでしょう。事前準備をしっかり行うことで、施策の効果を最大化できます。

4P分析の進め方

ここでは、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促活動)の各要素に分けて進め方を解説します。

4P分析では競合分析も大切です。分析方法に迷ったら、下記記事を参考にしてください。

関連記事:

Product (製品):どのような商品を提供するのか

製品戦略は、消費者のニーズに応える商品を開発・提供するための基盤です。Product (製品)の分析では、まず、商品のコンセプトを明確にし、その構成要素を検討します。

商品のコンセプト・構成を考える

商品のコンセプトは、「その製品が、消費者にどのような価値を提供するか」を示します。以下の要素から、商品のコンセプト・構成を明確にしましょう。

- 製品の目的

- ターゲット顧客層

- 主要な特徴・利点

- サービスの主な価値

- 収益率や競争力

- 競合との優位性

例えば、新しいスマートフォンを開発する場合、コンセプトとして「最新技術を搭載した高性能カメラを持つ、若者向けのスタイリッシュなデザイン」などが設定できます。

商品のコンセプトを考えることで、商品の特徴や強み・弱みを捉えやすくなります。既に販売している商品の4P分析なら、競合との優位性や収益率、競争力を明らかにすることで、より商品のコンセプトや構成を明確にできるでしょう。

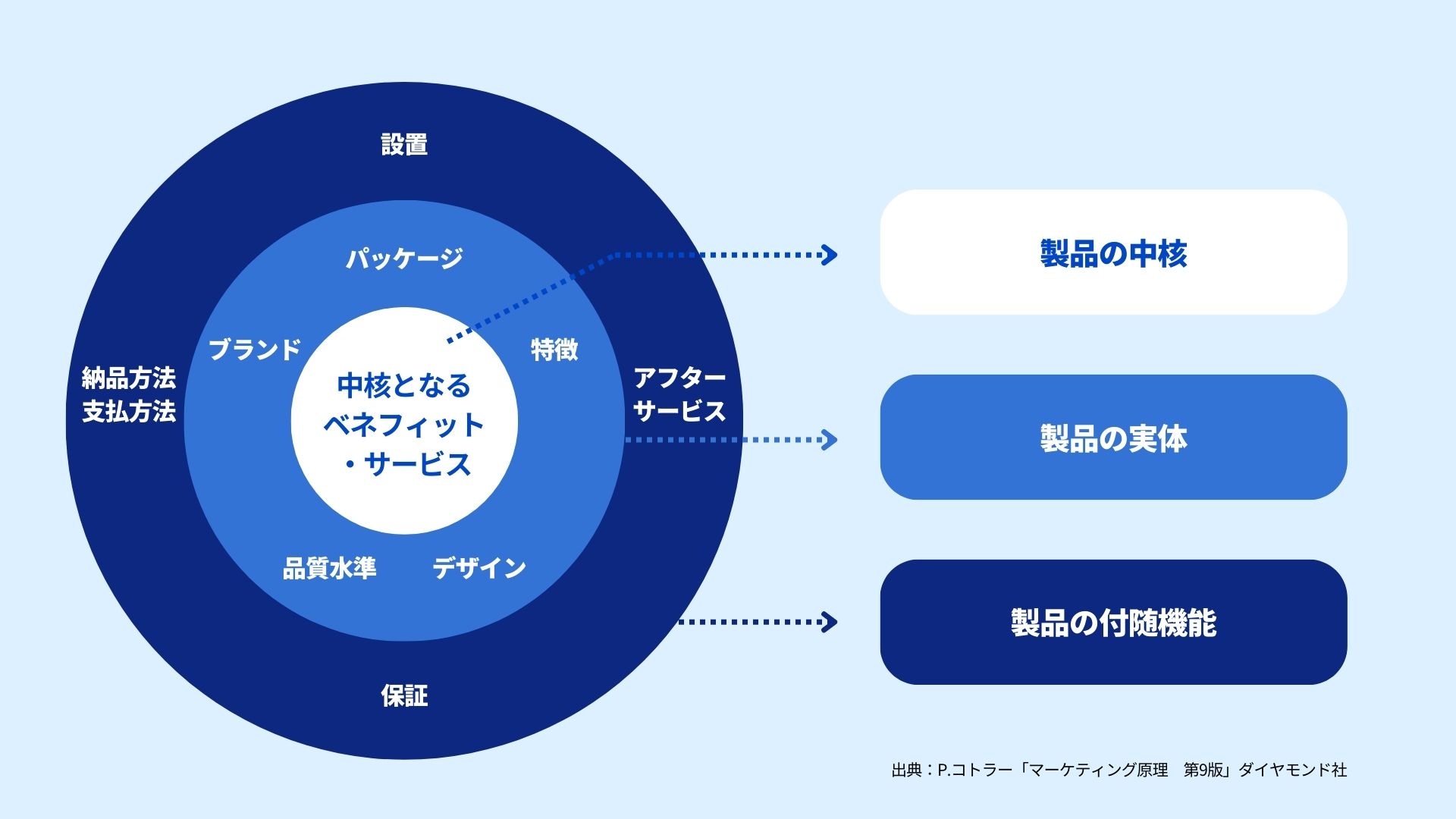

「プロダクト3層モデル」で商品を分析する

「プロダクト3層モデル」とは、製品を「中核」「実体」「付随機能」の三層に分けて考える、商品分析のフレームワークです。アメリカの経営学者、フィリップ・コトラーにより考案されたため「コトラーの3層モデル」とも呼ばれます。

「プロダクト3層モデル」を用いて製品を分析することで、商品全体の価値を具体化させ、各要素を整理できます。

- 中核(製品の核):製品の基本的な機能や利益。例:スマートフォンの通信機能。

- 実体(製品の形態):デザイン、品質、ブランド名などの具体的な特徴。例:高解像度のカメラ、耐久性のあるボディ。

- 付随機能:アフターサービス、保証、配達などの付加価値。例:1年間の保証、無料のテクニカルサポート。

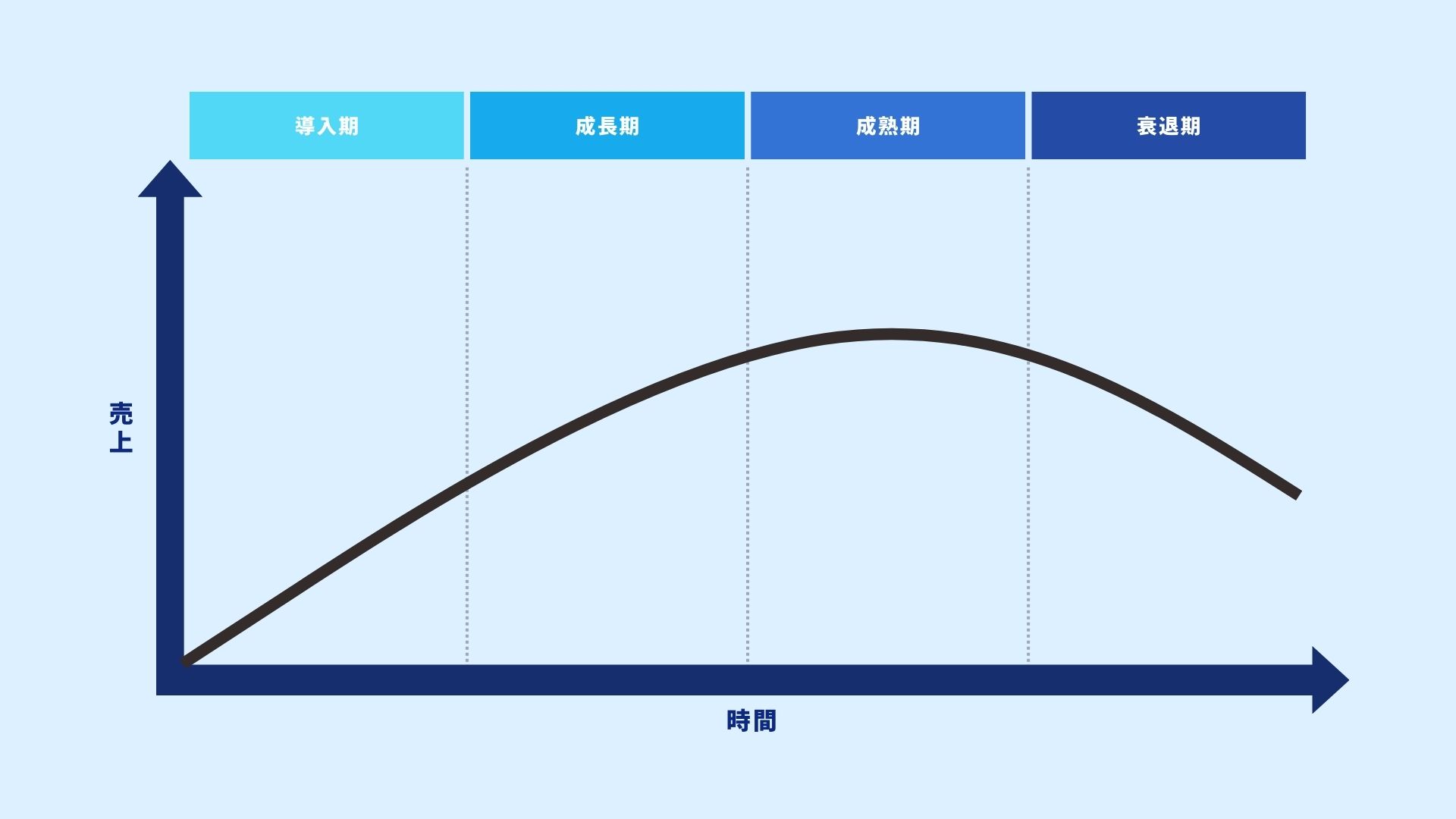

プロダクトライフサイクルを確認する

プロダクトライフサイクル(PLC)とは、製品の売上と利益の変遷を導入期、成長期、成熟期、衰退期に分けてとらえる理論モデルです。自社製品のサイクルを知ることで、各ステージに応じた、効果的なマーケティング戦略を考えられます。

例えば、成長期には広告を強化して市場シェアを拡大しますが、成熟期には価格競争を避け差別化を図る、などが考えられます。

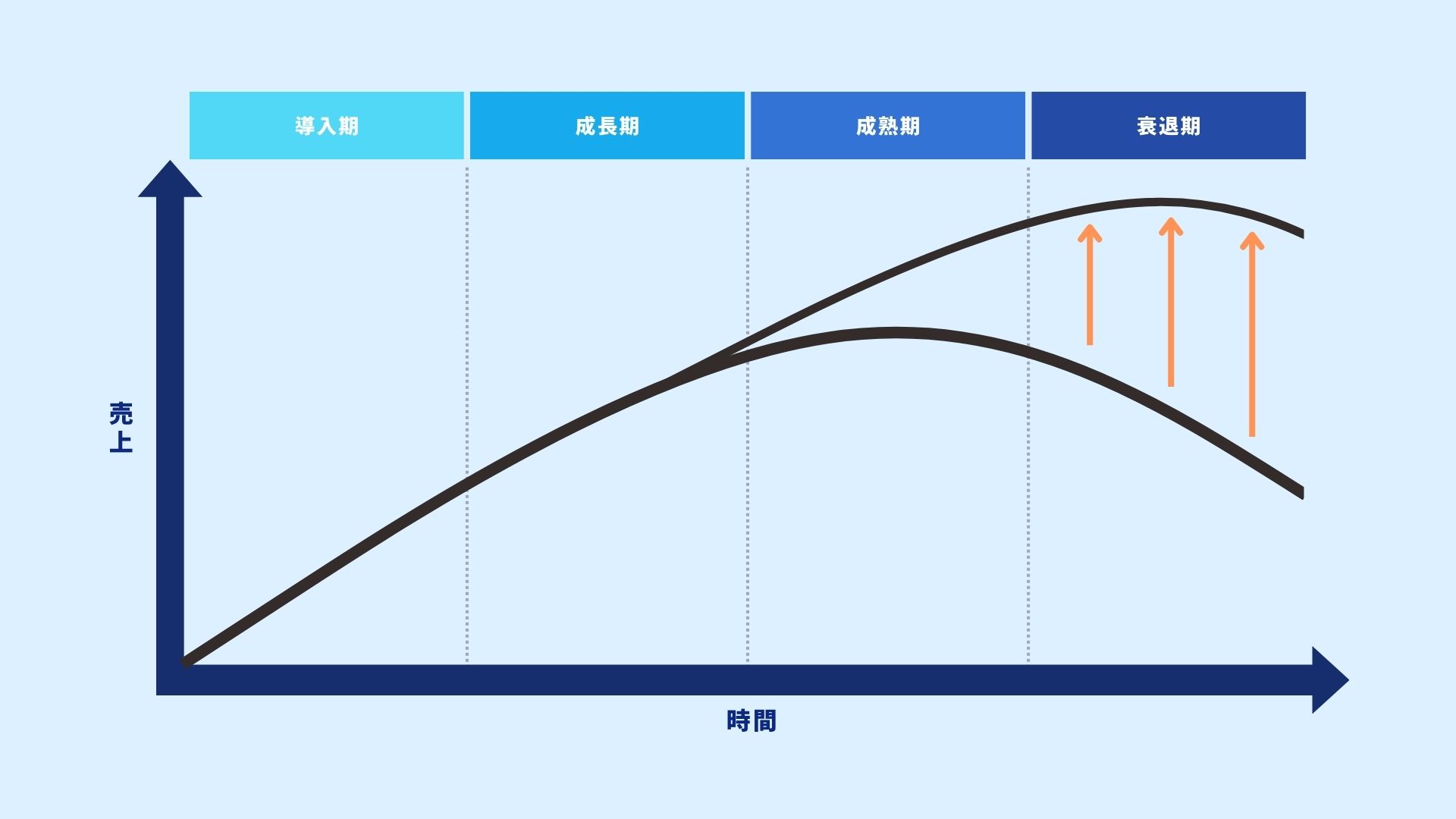

プロダクトエクステンションで商品の価値を確認する

プロダクトエクステンションとは、既存製品に新しい価値を追加するマーケティング手法です。製品のライフサイクルを延ばし、売上を維持または増加させることができます。

例えば、既存の飲料製品に新しいフレーバーを追加することで、消費者の興味を引き続けるといった行動が、プロダクトエクステンションです。

Price(価格):どのような価格で提供するのか

価格戦略は、製品の価値を反映し、市場競争力を持つための重要な要素です。適切な価格設定は、収益性と市場シェアのバランスを取るために欠かせません。

一般的な価格設定アプローチ

価格設定は調査や分析を行い、合理的に設定することが大切です。製造コスト、需要と供給、市場、商品の品質などの要素を考慮し、顧客にとって高すぎず安すぎず、ベストな価格を決定することが、利益の最大化、市場での立ち位置確立に役立ちます。

価格設定には、以下のようなアプローチがあります

- コストベース:製品のコストに一定の利益を加算して価格を設定します。

- ニーズベース:市場ニーズに合わせて最適な価格を決定します。

- 競争ベース:競合他社の価格を参考にして、自社製品の価格を設定します。

- 価値ベース:消費者が感じる価値に基づいて価格を設定します。

価格算出ロジック

価格算出には、製品の製造コスト、販売コスト、マーケティング費用、目標利益率を考慮します。また、ターゲット市場の価格感受性や競合製品の価格も参考にします。

例えば、新しいスマートフォンの価格を設定する際には、製造コスト、流通コスト、広告費を合算し、そこに利益率を加えた価格を基準とします。

「顧客視点の価格(顧客が求める価格帯)」と、「競合の価格」、「自社が確保したい利益」の3つの要素から、最適な値付けをすることも大切です。

Place(流通):どのような経路で提供するのか

Place(流通)では、製品が効果的に消費者に届くようにするための手段を計画します。適切な流通経路を選ぶことが、販売成功の鍵です。

最適な流通経路を設定する

流通経路を設定する際には、ターゲット市場の特性、製品の種類、流通コストなどを考慮します。例えば、高級ブランドのファッション製品であれば、専門店やブティックでの販売が適しています。一方、日用品であれば、大型スーパーやオンライン販売が効果的です。

商品を必要とする顧客のもとへスムーズに届けるにはどうすべきかを考えましょう。

- 顧客はどこで商品を探すのか。

- 素早く商品を届けるには、どこに倉庫が必要か。

- 競合の流通網など、

販売方法を検討する

流通については以下のような方法があります。自社がどのような戦略を取るのかによって選ぶ手法が異なります。

- 開放的チャネル

取引先を限定せずに流通させる方法です。主に薄利多売な商品や、食料品・日用品に使われます。

- 排他的チャネル

販売会社を限定する方法です。高級品のブランドイメージをコントロールしたい場合に用いられます。

- 選択的チャネル

取引先を限定して優先的に販売する方法です。開放的チャネルと排他的チャネルの中間にあたります。

このほか、流通業者は何社介入するのかなども考慮して、最適な経路(チャネル)を検討してください。

Promotion(販促活動):どのように販促を行うのか

販促活動は、製品やサービスの認知度を高め、消費者の購買意欲を引き出すための重要な要素です。

「STP」を考える

STPは、効果的な販促戦略を立てるための基本的なステップです。

セグメンテーション:市場を細分化し、異なるニーズを持つ消費者グループを特定します。ターゲティング:特定の消費者グループに焦点を当て、最適なマーケティング戦略を計画します。ポジショニング:ターゲット市場に対して、自社製品の独自の価値を明確に伝えます。

これらの要素を分析することで、狙うべき市場を定めて、市場での商品の位置づけを決定できます。市場での立ち位置と狙うべきターゲットが明確になれば、整合性のあるプロモーションを展開できるようになるでしょう。

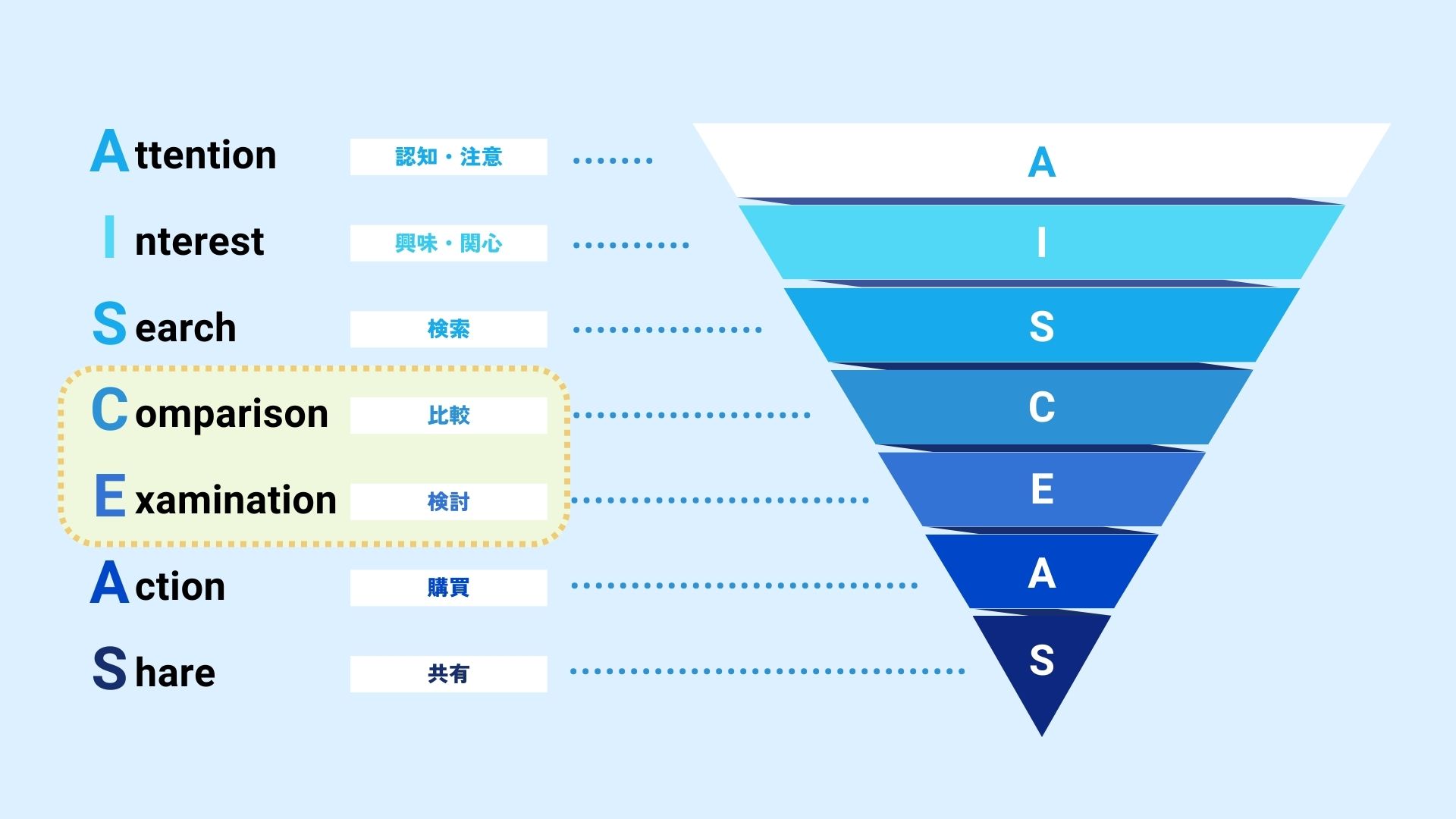

「AISCEASの法則」を意識する

AISCEAS(アイシーズ)の法則とは、消費者の購買行動を以下の7つのステップで表したものです。

- Attention(認知・注意)

- Interest(興味)

- Search(検索)

- Comparison(比較)

- Examination(検討)

- Action(行動)

- Share(共有)

この法則を意識し、各ステップに対応したプロモーション活動を展開することで、消費者の購買行動を効果的にサポートできるでしょう。

4P分析で失敗しないために

4P分析はマーケティング戦略を立てる上で強力なツールですが、適切に行わなければ期待する成果は得られません。ここでは、4P分析で失敗しないためのポイントを紹介します。

4Pの整合性を意識する

4Pはどれも密接な関わりがあります。4P分析を行う際は、4Pの各要素(製品、価格、流通、販促活動)が一貫性を持っていることが重要です。

- 製品(Product):ターゲット顧客に対して適切な価値を提供する商品を開発する。

- 価格(Price):その価値に見合った価格を設定する。

- 流通(Place):ターゲット顧客が商品を手に入れやすい経路を選ぶ。

- 販促活動(Promotion):商品や価格、流通経路に合ったプロモーションを行う。

例えば、高級化粧品を低価格で販売したり、安価な日用品を高級デパートで販売したりすると、消費者に混乱を招きます。各要素が相互に補完し合うように設定しましょう。

4C分析で顧客視点を分析

4P分析は企業視点で行うため、顧客視点が抜け落ちてしまう可能性があります。そこで、顧客視点に立って分析する4C分析を活用しましょう。4P分析と4C分析の両方を行うことで、偏りのないマーケティング戦略が考えられます。

<4C分析>

- Customer Value(顧客価値):顧客が求める価値を理解し、それに応える製品を提供します。

- Cost to the Customer(顧客のコスト):顧客が支払う総コストを考慮し、価格戦略を練ります。

- Convenience(利便性):顧客が製品を購入しやすい流通経路を選定します。

- Communication(コミュニケーション):顧客との効果的なコミュニケーションを図り、プロモーション活動を展開します。

4C分析を通じて顧客視点を取り入れることで、より精緻で顧客ニーズに即したマーケティング戦略を策定できるでしょう。

サービス業は「7P分析」

サービス業においては、4P分析に加えて「7P分析」を行うことが推奨されます。7P分析は、4P分析に以下の3つの要素を追加したフレームワークです。

People(人):「どのような人が関与するのか」サービスを提供するスタッフの質や顧客対応の能力。利用する顧客の質。Process(プロセス):サービスが提供される過程や手順の効率性。顧客がサービスを通じて得る体験・プロセス。Physical Evidence(物的証拠):サービスの質を示す物理的な証拠や環境。

例えば、レストランを経営する場合、以下のように7P分析ができます。

- Product(製品):美味しく安全な料理。

- Price(価格):適正な価格設定。

- Place(流通):立地条件や予約システム。

- Promotion(販促活動):広告やキャンペーン。

- People(人):フレンドリーでプロフェッショナルなスタッフ。家族連れの顧客。

- Process(プロセス):スムーズなオーダーと提供のプロセス。

- Physical Evidence(物的証拠):清潔な店内、心地よいインテリア。安心・安全を保証する証明書やミシュランガイド。

7P分析を行うことで、サービスの質を全方位から見直し、顧客満足度を高める戦略を考えられます。

4P分析の企業事例

トヨタ自動車株式会社、サイボウズ株式会社、住友化学株式会社の4P分析例を紹介します。

トヨタ自動車株式会社の4P分析

はじめに、トヨタ自動車株式会社の4P分析を紹介します。

製品(Product)

トヨタ自動車株式会社は、乗用車、商用車、トラック、SUV、ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)など、多岐にわたる自動車を製造しています。特にハイブリッド技術においては、先駆者としての地位を確立しており、プリウスなどのモデルは世界中で高い評価を受けています。

また、電動化や自動運転技術の研究開発にも注力し、未来のモビリティ社会に向けた革新的な製品を提供。アフターサービスや保証制度も充実しており、製品の品質保証と顧客満足度の向上に努めています。

価格(Price)

幅広い顧客層に対応するために、製品の価格帯を多様化しています。大衆向けのエントリーモデルから、プレミアムセグメントの高級車まで、価格設定は戦略的です。初めて車を購入する若者やファミリー層を対象とした手頃な価格の車や、富裕層やビジネスマンを主要顧客とした高級車など、様々な価格帯で製品を展開しています。

ハイブリッド車や電気自動車には燃費性能や環境性能に優れた技術を搭載しているため、初期投資は高めですが、長期的にはコストパフォーマンスが高いとされています。リースやファイナンスオプションも提供しており、顧客が購入しやすい環境を整えています。

流通(Place)

国内外に広がるディーラーネットワークを通じて、製品を提供しています。日本国内では、都市部から地方まで網羅した販売店網が整備されており、顧客がどこにいてもアクセスしやすい環境です。グローバル展開にも積極的で、北米、ヨーロッパ、アジアなど主要市場に拠点を設けています。

さらに、オンライン販売チャネルも拡充しており、インターネットを通じた情報提供や予約システムを導入しています。これにより、顧客は自宅にいながら製品情報を確認し、購入手続きを進めることができます。

プロモーション(Promotion)

テレビCM、インターネット広告、ソーシャルメディア、新聞広告など、さまざまなメディアを活用してブランド認知を高めています。また、モーターショーへの参加や、新車発表会を通じて、最新の技術やデザインをアピールしています。

スポーツイベントのスポンサーシップも積極的で、オリンピックやパラリンピック、FIFAワールドカップなどの国際的なイベントを通じて、グローバルなブランドイメージを強化しています。さらに、ディーラーによる試乗会やイベントも開催しており、顧客に直接製品を体験してもらう機会を提供しています。

これらのプロモーション活動を通じて、トヨタは顧客との関係を深め、ブランドロイヤルティを高めています。

サイボウズ株式会社の4P分析

次に、サイボウズ株式会社の4P分析例を紹介します。

製品(Product)

サイボウズ株式会社は、企業向けのコラボレーションソフトウェアを提供しています。主力製品には「サイボウズ Office」「kintone」「Garoon」など。いずれもチームのコミュニケーションを円滑にし、業務効率を向上させるためのツールです。

これらの製品は、スケジュール管理、タスク管理、ワークフロー管理、データベース管理など、多岐にわたる機能を備えており、企業の様々なニーズに対応しています。また、クラウドサービスとして提供されているため、場所やデバイスを問わず利用できる点も大きな特徴です。セキュリティ対策を行い、信頼性の高いサービスを提供しています。

価格(Price)

サイボウズの製品は、ユーザー数や利用する機能に応じた柔軟な価格設定がされています。「サイボウズ Office」は月額制で、ユーザー数に応じた料金体系を採用しており、初期コストを抑えながら利用できるのが特徴です。また、「kintone」も月額制で、利用するアプリの数やストレージ容量によって料金が異なります。これにより、企業の規模や予算に応じた柔軟な導入が可能です。

無料トライアル期間があるため、企業が製品を試用し、その価値を実感してから導入を決定できます。さらに、教育機関や非営利団体向けには特別な割引プランを提供しています。

流通(Place)

クラウドベースのサービスを提供しているため、インターネットに接続できる環境であれば、場所を問わず利用できます。リモートワークやフレックス勤務が増加している現代のビジネス環境に非常に適しています。

日本国内に複数の拠点を持ち、東京、大阪、名古屋などの主要都市にオフィスを構え、地域に密着したサポート体制を整えています。さらに、海外市場にも積極的に進出しており、アジア、北米、ヨーロッパなどに現地法人やパートナー企業を通じて製品を展開しているのも特徴です。

グローバルな顧客に対しても一貫したサービスを提供し、現地のビジネスニーズに応える体制を構築しています。

プロモーション(Promotion)

ウェブサイトやソーシャルメディアを通じて、製品情報や利用事例、技術ブログなどを発信し、顧客とのコミュニケーションを深めています。また、ウェビナーやオンラインセミナーを頻繁に開催し、製品の使い方や導入事例を紹介することで、潜在顧客に対して製品の価値を伝えています。

業界展示会やカンファレンスへの参加を通じて、直接顧客と対話する機会を設けています。交流の場で製品に対するフィードバックを収集し、改善に活かしています。

無料トライアルや導入支援プログラムをすることで、顧客がスムーズに製品を導入できるようサポート。顧客満足度を高めるためのカスタマーサポートも用意されています。

住友化学株式会社の4P分析

住友化学株式会社の4P分析を紹介します。

製品(Product)

住友化学株式会社は、多岐にわたる化学製品を提供する総合化学企業です。主力製品には、石油化学品、エネルギー関連材料、農薬、医薬品、電子材料、機能性材料などが含まれます。

石油化学部門では、エチレン、プロピレン、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの基礎化学品を製造し、プラスチックや合成繊維の原料として広く利用されています。農薬部門では、高性能な殺虫剤、除草剤、殺菌剤を提供し、農業生産の向上に寄与しています。医薬品部門では、新薬開発に力を入れ、世界中の患者に革新的な治療法を提供。電子材料部門では、半導体やディスプレイ材料を製造し、最新の電子機器の性能向上に貢献しています。

これらの製品群は、高い品質と技術力に支えられており、住友化学の競争優位性を形成しています。

価格(Price)

住友化学の価格戦略は、製品の価値と市場の需要に基づいて設定されています。

石油化学製品や農薬などの大量生産品は、競争力のある価格設定がされており、市場シェアの拡大を図っています。一方、医薬品や電子材料などの高付加価値製品は、技術的な優位性を反映したプレミアム価格が設定されています。これにより、研究開発費や製造コストを回収し、持続可能な成長を実現しています。

顧客ごとのニーズに応じたカスタマイズ製品やサービスも提供しています。個別見積もりを行い、最適な価格を提示するほか、長期的な契約や大量購入には割引を適用し、顧客との関係を強化しています。

住友化学は市場動向と顧客ニーズを的確に捉えた柔軟な価格戦略を展開しています。

流通(Place)

国内外に広がる生産拠点と販売ネットワークを通じて、製品を提供しています。日本国内では、千葉、愛媛、三重などに主要な製造拠点を持ち、効率的な生産体制を整えて高品質な製品を安定的に供給しています。グローバル展開にも積極的であり、アジア、北米、ヨーロッパ、中南米などの地域に生産拠点や販売拠点を設けているのも特徴です。

物流ネットワークも強化しており、迅速かつ確実な配送体制を整えています。オンラインでの情報提供やサポート体制が整備され、顧客が必要な製品情報を迅速に入手できるようにしています。

プロモーション(Promotion)

住友化学のプロモーション活動は、幅広いチャネルを活用して行われています。

業界展示会やカンファレンスに参加し、新製品や技術の紹介を行っています。これにより、業界内でのプレゼンスを高め、顧客との直接的なコミュニケーションを図っています。また、ウェブサイトやソーシャルメディアを活用したデジタルマーケティングにも力を入れており、製品情報や技術資料、導入事例などを発信しています。さらに、技術セミナーやワークショップを開催し、製品の使い方や応用事例を紹介することで、顧客の理解を深めています。

広告キャンペーンやPR活動も積極的で、ブランドイメージの向上と認知度の拡大を図っています。また無料トライアルやデモンストレーションを提供し、製品の優位性を実際に体験してもらう機会を提供しています。これらの活動により、顧客の信頼を獲得し、長期的な関係構築を目指しています。

Sansan株式会社の4P分析

Sansan株式会社の4P分析について解説します。

製品(Product)

Sansan株式会社の営業DXサービス「Sansan」は、法人向け名刺管理サービスの先駆けとして高い評価を得ています。このサービスは、名刺のスキャンデータをもとに顧客情報を一元管理し、営業活動の効率化を実現します。名刺データの自動化や企業情報の定期更新、営業記録の共有など、多機能が一体となった設計が特長です。

特に、高精度なOCR技術を活用した名刺データ化と、企業データベースとの連携は大きな強みです。営業担当者は、最新の顧客情報に基づいたアプローチが可能となり、管理者はチーム全体の活動を正確に把握できます。また、API連携を利用してCRMやSFAなどの既存システムと統合することで、企業全体のデータ活用を最大化します。

さらに、最近ではインボイス管理サービス「Bill One」や契約DXサービス「Contract One」などを展開し、事業拡大を続けています。Sansanは、デジタル時代の営業活動を革新する実用的なツールとして、多くの企業から支持されています。

価格(Price)

Sansanの価格設定は、「Lite」「Standard」「Enterprise」の3つのプランに分かれており、企業規模や用途に合わせた柔軟な選択が可能です。導入コストを抑えるため、サブスクリプションモデルを採用し、必要に応じてカスタマイズ可能なオプションが用意されています。

初期費用として「導入費用」と「カスタマーサクセスプラン費用」がかかり、その後は月額費用として「プラン別ライセンス費用」「オプション費用」「Sansanスキャナ費用」が発生します。企業の成長に応じてプランをアップグレードする柔軟性があり、DXにはじめて取り組む企業でもリスクを抑えながら段階的に移行が可能です。

流通(Place)

Sansanの流通戦略はオンラインを中心に展開されており、公式Webサイトからサービスの申し込みが可能です。また、代理店を通じての販売も行われています。無料トライアルやウェビナーといった取り組みを通じ、潜在顧客へのアプローチを積極的に行っています。

近年、オンラインでの営業活動が主流となる中、Sansanのようなオンラインサービスの需要はますます高まっています。同社はWebサイトやオンラインイベントを通じて幅広い顧客層へのリーチを図る一方、代理店網を活用して地方の中小企業への接触も強化しています。

プロモーション(Promotion)

Sansan株式会社は、印象的なテレビCMを活用し、高い認知度を獲得しています。同時に、デジタル広告やウェビナーといったオンライン施策を積極的に展開し、ターゲット企業の役職者に直接リーチする機会を創出。単なる知名度向上にとどまらず、商談機会や成約率の向上にもつなげています。

また、自社セミナーやカンファレンスを定期的に開催することで、潜在顧客との接点を広げ、信頼関係を構築しています。コロナ禍をきっかけにオンライン施策を強化し、現在ではオフラインとオンラインを組み合わせたハイブリッド型のアプローチも実施しています。この柔軟な戦略が市場の変化に対応し、持続的な成長を支えています。

Sansanのプロモーション施策は、PDCAサイクルを徹底的に回しながら、ターゲットに寄り添ったアプローチを追求。結果として、商談フェーズの進展や成約率向上に大きく貢献しています。

Salesforceの4P分析

Salesforceの4P分析を紹介します。

製品(Product)

Salesforceは、営業・カスタマーサポート・メール配信機能などがひとつになったCRM(顧客関係管理)を中心に、営業支援、カスタマーサポート、マーケティングなど、顧客との関係構築に必要な機能を提供しています。 中でも、営業活動を支援する「Sales Cloud」、カスタマーサービスを向上させる「Service Cloud」、マーケティングを効率化する「Marketing Cloud」など、業種や規模に応じて選べる多様な製品とプランが用意されているのが特長です。

また、AIが営業活動の支援や顧客行動の予測分析を行う、独自のAI「Einstein」が追加され、Salesforceはさらなる進化を続けています。

価格(Price)

Salesforceは、利用する製品やプランに応じたサブスクリプションモデルを採用しています。価格は月額または年額で設定されており、企業の規模や必要な機能に応じて柔軟にカスタマイズされたプランが提供されます。

初期導入費用を抑えられる一方で、月々のランニングコストが発生するため、長期的な費用対効果を考慮したプランニングが重要です。価格帯は比較的高めですが、大企業をターゲットとしていることから、信頼性の高さとサービスの充実が評価されています。

流通(Place)

Salesforceの流通は、主にオンラインを中心に展開されています。30日間の無料トライアルや製品デモが提供されており、導入前にサービスを体験することが可能です。

また、Salesforceは企業と連携してビジネスを推進する「パートナーエコシステム」を活用し、幅広い業種・業界における導入事例を持っています。このネットワークにより、サービスの信頼性と実績をアピールし、導入を後押ししています。

そのほか、ライセンス販売代理店、アウトバウンド営業、インサイドセールスといった多角的な流通戦略を展開することで、高い市場シェアを維持しています。

プロモーション(Promotion)

Salesforceは、多彩な販促活動を通じて顧客との接点を広げています。公式Webサイトやオンライン広告、セミナー、ウェビナーを活用し、製品やサービスの魅力を効果的に伝える仕組みを整えています。また、成功事例や活用方法を紹介するブログや動画コンテンツを積極的に配信し、顧客が実際の利用シーンをイメージしやすいよう工夫しています。

無料トライアルの提供も行っており、潜在顧客が実際に試すことで、具体的な利便性や効果を体感できるようにしています。

また、Salesforceは社会貢献活動にも注力しており、創業時からの「1-1-1モデル」を実践しています。これは、株式の1%、製品の1%、就業時間の1%を社会のために活用する取り組みです。このような活動は、ブランドイメージの向上と顧客からの信頼獲得につながっています。

HubSpotの4P分析

続いて、HubSpotの4P分析を紹介します。

製品(Product)

HubSpotは、営業、マーケティング、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理)、オペレーションなど、ビジネスを包括的に管理できるプラットフォームです。無料ツールから有料版まで幅広いプランを提供しており、企業の成長段階に合わせて柔軟に拡張できます。中小企業から大企業まで、規模を問わず利用しやすい設計が評価されています。

最近では、AIアシスタントやAI搭載のコンテンツ生成機能が追加され、データ、チーム、顧客間の連携をより円滑にする仕組みを実現しています。

価格(Price)

HubSpotは、ユーザーのニーズに合わせた価格設定を行っています。無料プランでは、メールマーケティング、モバイル最適化などの基本機能を提供しており、必要な機能を追加することで価格が段階的に上がる有料プランも用意されています。

「Starter」「Professional」「Enterprise」の3つの有料プランがあり、月額2,400円から利用可能なため、スタートアップから大企業まで、企業の規模やニーズに応じて選択しやすい仕組みとなっています。

流通(Place)

HubSpotは、世界120か国以上でサービスを展開しており、主にオンラインでの提供を行っています。公式Webサイトから直接申し込みが可能で、導入プロセスもシンプルです。

また、導入時には、オンラインで各種サポートやトレーニングプログラムが提供されているため、クライアントは場所を問わずスムーズに利用を開始できます。

プロモーション(Promotion)

HubSpotは、インバウンドマーケティングを支援する企業として設立され、現在も多様なプロモーション活動を行っています。特に、コンテンツマーケティングに力を入れており、自社ブログやホワイトペーパー、ガイドなどを通じて、実用的で価値ある情報を提供。ブランド認知度を高めるだけでなく、潜在顧客の信頼を獲得し、購買意欲を引き出す仕組みを構築しています。

また、無料ツールを提供することで、まず製品の利便性を体験できる機会を設け、有料プランへのスムーズな移行を促進しています。さらに、ウェビナーやイベントを積極的に開催し、ネットワークを拡大。戦略的なプロモーション活動が、HubSpotの市場での優位性を支えています。

Appleの4P分析

Appleの4P分析について解説します。

製品(Product)

Appleは、iPhone、iPad、Macといった人気の高い製品に加え、Apple WatchやAirPodsなどのアクセサリー類も開発しており、幅広いラインナップが強みです。さらに、iOSやmacOSといったオペレーティングシステムや、iCloudなどのクラウドサービスも提供することで、他社との差別化を図っています。

また、Apple MusicやApple TV+といったデジタルコンテンツ配信サービスにも注力し、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを組み合わせたエコシステムを構築しています。この仕組みにより、Apple製品間でのシームレスな連携をユーザーが体験できる点が魅力です。

価格(Price)

Apple製品は高価格帯で知られていますが、その分、高い品質とブランドイメージに対する信頼を得ています。

iPhone、Mac、iPadなどの主要製品は、スペックやモデルに応じて幅広い価格帯を設定。ハイエンドモデルは、最新技術を搭載した高価格商品である一方、iPhone SEのように手頃な価格帯で提供されるモデルもあり、中価格市場にも対応しています。定期的な新モデルの発表に合わせ、旧モデルの価格を引き下げることで、幅広い消費者層に最新技術を届けています。

Apple MusicやApple TV+といったサブスクリプションサービスは低価格に設定され、手軽に利用可能です。このような柔軟性のあるシステムで、多層的な価格戦略を展開しています。

流通(Place)

Apple製品は、Apple Storeや公式オンラインストア、認定販売店を通じて世界中に展開されています。日本国内では東京、大阪、名古屋などの主要都市に直営店を構え、販売だけでなく製品の体験やサポートを提供するコミュニティスペースとしても機能しています。

地方では、大手家電量販店や通信キャリアと提携し、幅広い流通網を確保。オンラインストアで、自宅から購入することもでき、どこに住んでいてもApple製品を簡単に手に入れられるシステムを確立しています。

プロモーション(Promotion)

Appleのプロモーション活動は、革新的なマーケティング手法で知られています。製品発表会、広告キャンペーン、メディア露出、インフルエンサーマーケティングなど、多彩な手法を活用してブランドイメージを強化しています。特に、製品発表会は世界中から注目されるイベントで、新製品や技術の紹介を通じて消費者の期待を大きく高めています。

広告では、製品デザインや機能を強調したビジュアルやストーリー性を重視。視覚的かつ感情的に訴求してます。Aまた、一貫したブランドメッセージで、Apple製品がユーザーのライフスタイルに与える価値を強調し、日常生活での利便性を印象付けています。

ユニクロの4P分析

最後に、ユニクロの4P分析を紹介します。

製品(Product)

ユニクロの製品は、高品質で機能性に優れたカジュアルウェアで、どんな服とも組み合わせやすいのが特長です。

独自技術を活用した「ヒートテック」や「エアリズム」などの素材開発に加え、デザイナーやアーティストとのコラボレーションアイテムも展開。トレンドを意識したデザインで、多様な顧客層にアプローチしています。

また、年齢や性別を問わずに利用できる、幅広いラインナップをそろえています。シンプルでありながら、日常使いしやすいベーシックなアイテムを提供し、顧客の多様なニーズに対応する姿勢が高い支持を集めています。

価格(Price)

ユニクロは、高品質な製品を手頃な価格で提供することを重視しています。中国やベトナム、インドネシアなどの海外工場で効率的な大量生産を行うことで、コスト削減を実現。さらに、定期的にセールや値引きキャンペーンを実施し、消費者にとってお得感のある価格設定を行っています。

このような企業努力で、競合他社と比較してもリーズナブルな価格展開を実現し、多くの消費者にとって身近で魅力的な選択肢となっています。

流通(Place)

ユニクロは、国内に797店舗、海外には1,698店舗(2024年8月時点)と、国内はもちろん海外市場にも多くの店舗を展開しています。アジアやヨーロッパ市場での成功により、グローバルブランドとしての地位を確立しています。

国内では、主要都市やショッピングモールなどのアクセスのよい場所に店舗を配置し、実際に商品を手に取って試せる環境を整えることで、多くの顧客の利用を促しています。

また、幹線道路など通行量の多いロードサイドに店舗を展開することで、車での来店を促進し、まとめ買いをする顧客層も引き込んでいます。

オンラインストアでは、詳細な商品情報やサイズガイドを提供。実店舗やコンビニエンスストアとも連携することで、購入後の受け取りや配送をスムーズにし、オンラインショッピングの利便性を高めています。

プロモーション(Promotion)

ユニクロは、製品の優れた機能性を伝えるため、さまざまなプロモーション活動を行っています。テレビCMではスポーツ選手や有名人、モデルを起用し、ブランドイメージを高めると同時に幅広い消費者層への認知拡大を図っています。

また、SNSやインフルエンサーを活用したマーケティングも積極的です。人気インフルエンサーがユニクロ製品を使用したスタイリングを紹介することで、若年層への訴求にも成功しています。さらに、期間限定のセールや特別キャンペーンを頻繁に行い、購買意欲を刺激して店舗やオンラインストアへの来店促進を実現しています。

まとめ

4P分析を行うことで、「ターゲット市場のニーズに適合する製品開発」「競争力のある価格設定」「効果的な流通チャネルの選定」「効果的なプロモーション活動」が可能になります。本記事で紹介した4P分析の進め方・手順を参考に、マーケティングの成果を最大化させる、より良い施策の立案を目指しましょう!

弊社クラウドサーカスでは、新規商談の獲得するための国産CMS「BlueMonkey」を始めとした、コンテンツマーケティング、BtoBマーケティングに役立つ様々なツールを提供しています。

「BlueMonkey」では、ホームページ制作時の競合調査はもちろん、運用後の支援としてWebコンサルティングサービスも提供。ツールだけでなく、長年の実績に基づいたノウハウを駆使してWebマーケティングに併走し、成果創出のサポートを行います。

ご興味のある方は、ぜひ資料をご覧ください。

CMS BlueMonkeyとクラウドサーカスのホームページ制作の資料

Webコンサルサービス概要資料

この記事を書いた人

クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長

長谷川 潤

プロフィール

1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。