3C分析とは?手順やポイント、他社事例をわかりやすく紹介!

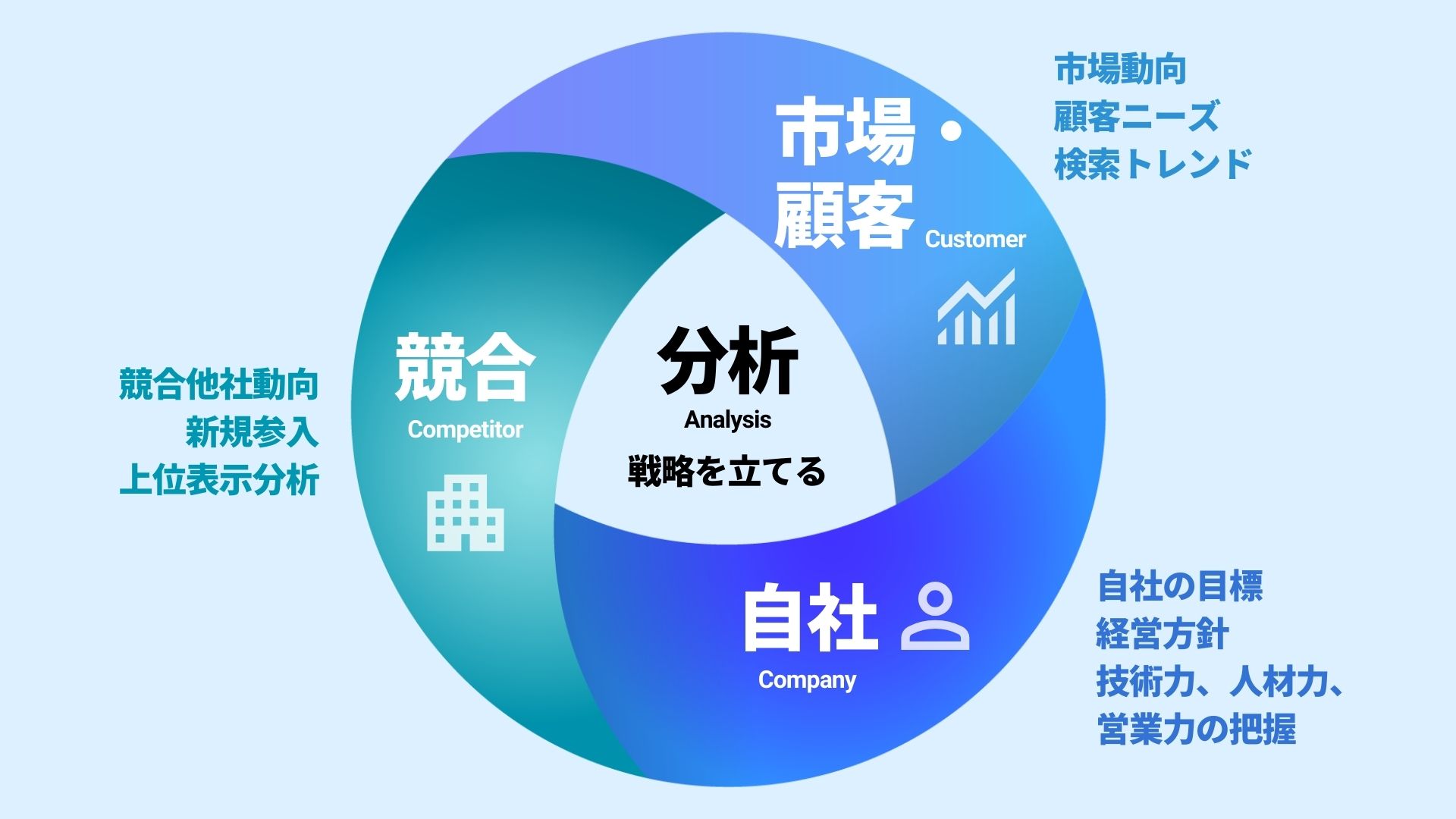

3C分析とは、「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点を用いて、自社の環境を分析するフレームワークです。分析を行うことで、自社ならではの優位性や魅力、つまりKSF(キーサクセスファクター:重要成功要因)を明らかにします。本記事では、3C分析の基本知識と、分析の手順、分析のポイント、役立つフレームワークなどを紹介します。

目次

3C分析とは

3C分析とは、経営戦略の立案、マーケティング戦略の方向性を決める際に使われる環境分析のフレームワークです。「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点を用いて、自社の環境を分析します。

- 顧客(Customer)…市場の動向や顧客ニーズ。市場規模、成長性、消費行動など

- 競合(Competitor)…競合他社の状況。競合他社の強み・弱み、シェア・市場内でのポジションなど

- 自社(Company)… 自社の状況。経営資源やブランドイメージ、人材やナレッジなど

3C分析は、1982年に経営コンサルタントの大前研一氏が自著『The Mind of the Strategist』の中で提唱し、世に広まりました。

ビジネス環境は「顧客、自社、競合他社」の三角関係にあり、顧客を巡って企業間で競争が繰り広げられています。これが大前氏の言う「戦略的三角関係」です。つまり、ビジネス環境を構成する「戦略的三角関係(顧客、自社、競合他社の関係性)」を分析して、経営戦略を考えるためのフレームワークを3C分析と言います。

大前氏は3C分析について、「およそいかなるときも、経営戦略の立案に当たっても、三者の主たるプレーヤーを考慮に入れなければならない。すなわち、当の企業=自社(Corporation)、顧客(Customer)、競合相手(Competitor)の三者である」と述べており、戦略立案時の3Cの重要性を説いています。

3C分析の目的・重要性

魅力的なサービスを開発・提供しても、市場に類似サービスが複数存在した場合、高い売上を得ることは難しいでしょう。そこで用いられるのが3C分析です。

3C分析は、外部環境を「顧客」「競合」、内部環境を「自社」に分けて分析し、競合他社にはない自社ならではの優位性や魅力、つまりKSF(キーサクセスファクター:重要成功要因)を明らかにします。

市場に数多くいる競合他社に打ち勝ち、自社独自の強みを示すために必要な要素を探すフレームワークが3C分析です。

3C分析はマーケティングのどのタイミングで実施する?

マーケティング戦略は、以下の手順に沿って進められます。

- 1.環境分析

- 2.基本戦略

- 3.施策

3C分析は最初のステップである「環境分析」のフレームワークです。環境分析を行うと、企業を取り巻く外部・内部環境を明らかにして、自社の現状、競合他社の状況、市場にある機会・脅威を把握できます。

環境分析のフレームワークは3C分析だけではありません。外部環境を政治・経済・社会・技術の4要因に分類して分析する「PEST分析」。さらに、自社を取り巻く環境を「プラス要因」と「マイナス要因」に分けて分析する「SWOT分析」、5つの要素から競合各社や業界全体の状況と収益構造を明らかにする「5フォース分析」などがあります。

複数のフレームワークを組み合わせて環境分析を行うことで、自社環境が明確になり、効果的な戦略立案が行えます。

3C分析のタイミング

3C分析は、マーケティング戦略策定プロセスの一番始めに行う「市場・環境分析(ミクロ環境分析)」のタイミングで実行します。

フレームワークを活用する場合は順番が大切です。まず、マクロ環境分析、次にミクロ環境分析、最後にマーケティング施策用のフレームワークを活用します。

【マーケティング施策構築のプロセス】

- 1.マクロ環境分析(PEST分析)

- 2.ミクロ環境分析(3C分析・5フォース分析)

- 3.外部環境と内部環境の分析(SWOT分析)

- 4.重要成功要因(KSF)の設定(クロスSWOT分析)

- 5.マーケティング戦略立案(STP分析)

- 6.マーケティング施策構築(マーケティングミックス(4P分析・4C分析))

3C分析とSWOT分析・4C分析・5C分析の違い

3C分析とSWOT分析・4C分析・5C分析の違いを紹介します。

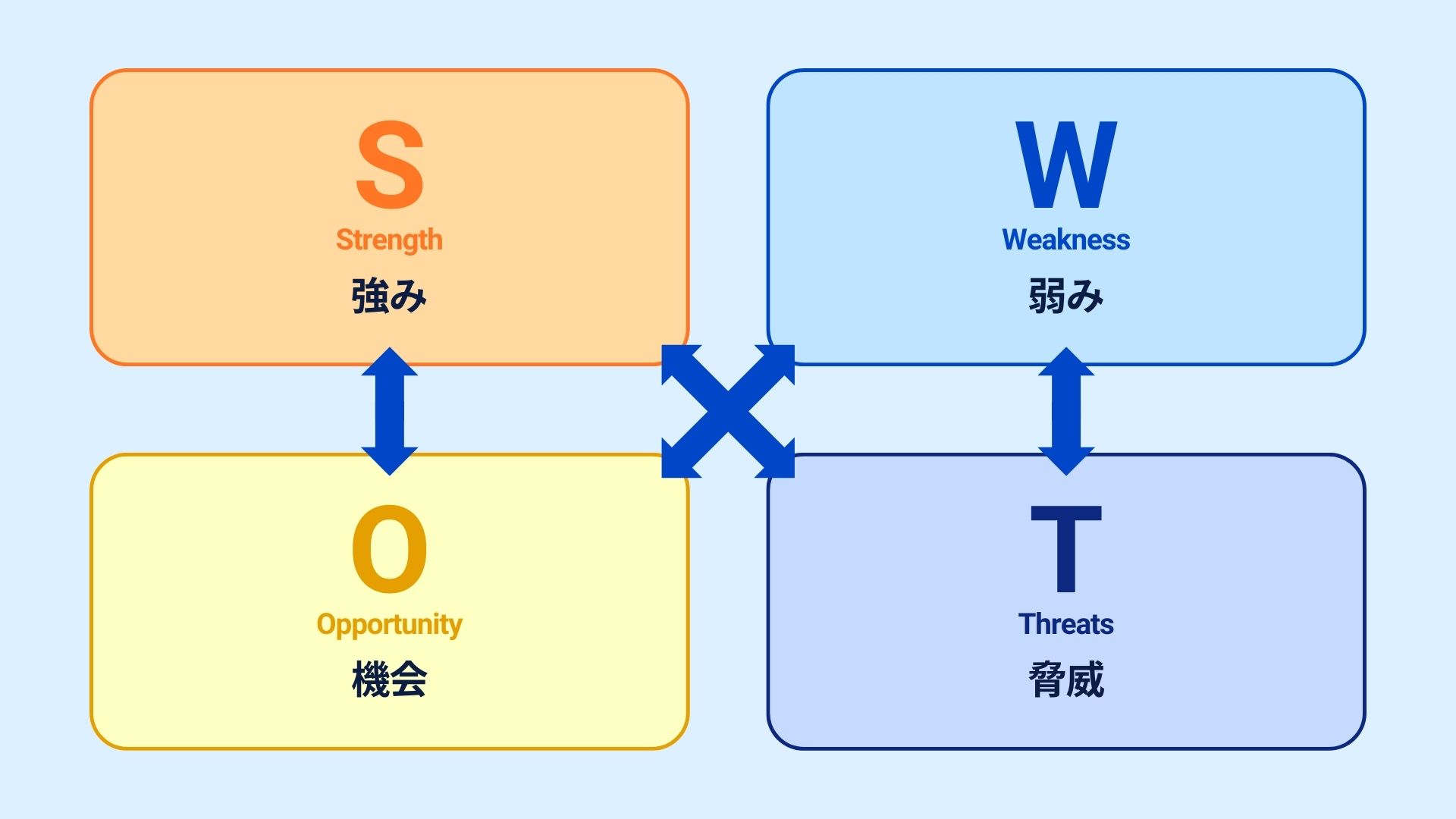

SWOT分析

SWOT分析は、事業・マーケティングの戦略立案時に使われる環境分析のフレームワークです。Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの視点から分析を行います。

SWOT分析を行うと、現時点での「自社が置かれている状況」「経営を脅かす脅威」「自社の強み・弱み」などが明確になります。

4C分析

4C分析とは、Customer Value(顧客価値)、 Cost(コスト) 、Communication(コミュニケーション) 、Convenience(利便性)を分析して、顧客視点から商品・サービスを理解するためのフレームワークです。

4Cを分析することで、顧客のニーズをとらえて、顧客視点に立ったマーケティング戦略が考えられます。マーケティング施策構築(マーケティングミックス)の際に使われるフレームワークです。

5C分析

5C分析とは、マーケティング戦略を立てる際に、自社を取り巻く内部環境と外部環境を多角的に分析するためのフレームワークです。自社だけでなく、顧客や市場全体を理解するために使います。

具体的には、3C分析の「Company(自社)」「Competitor(競合)」「Customer(顧客)」に加えて「Collaborator(中間顧客)」「Community(地域)」の計5つの要素を分析します。

例えば、3C分析では、自社の技術力、競合他社の製品性能、顧客のニーズを分析します。5C分析では、さらに販売代理店などの「中間顧客」の販売力や、地域の経済状況や法規制といった「地域」特有の事情も分析します。より多角的に分析したいときに役立つフレームワークです。

近年、ネット環境の発達などにより市場環境が複雑になっているため、5C分析のような多角的な分析も重要視されています。

3C分析のやり方

3C分析は以下の順番で進めていきます。

- 1.市場・顧客を分析する:Customer

- 2.競合を分析する:Competitor

- 3.自社情報を調べる:Company

- 4.3つの要素を総合して結論を出す

1.市場・顧客を分析する(Customer)

「市場」と「顧客」に分けてターゲットとなる市場の規模、自社商品やサービスを利用する顧客のニーズなどを分析します。

<市場に対する分析項目>

- 市場規模

- 市場の成長性

- 市場状況の変化

<顧客に対する分析項目>

- 顧客のニーズ

- 顧客の購買行動

- 購買プロセス

分析の際は、マクロ分析とミクロ分析を行うことが大切です。はじめに「マクロ」視点で市場全体を捉え、次に「ミクロ」視点で自社周辺の環境を調査し、最後に個々の「顧客」へとフォーカスして行きます。

①マクロ環境分析:PEST分析

大局的な観点から分析する「マクロ環境分析」はPEST分析を活用します。

PEST分析は、市場を構成するPolitics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の4つの項目から世の中の流れを分析し、マーケティング戦略に役立てていく手法です。

分析を行うことで、消費や景気の動向・社会の志向の変化・流行の動きなど、企業にとって統制が不可能な外部要素を見つけて、現状や将来の状況予測を踏まえたうえで経営戦略を立てられます。

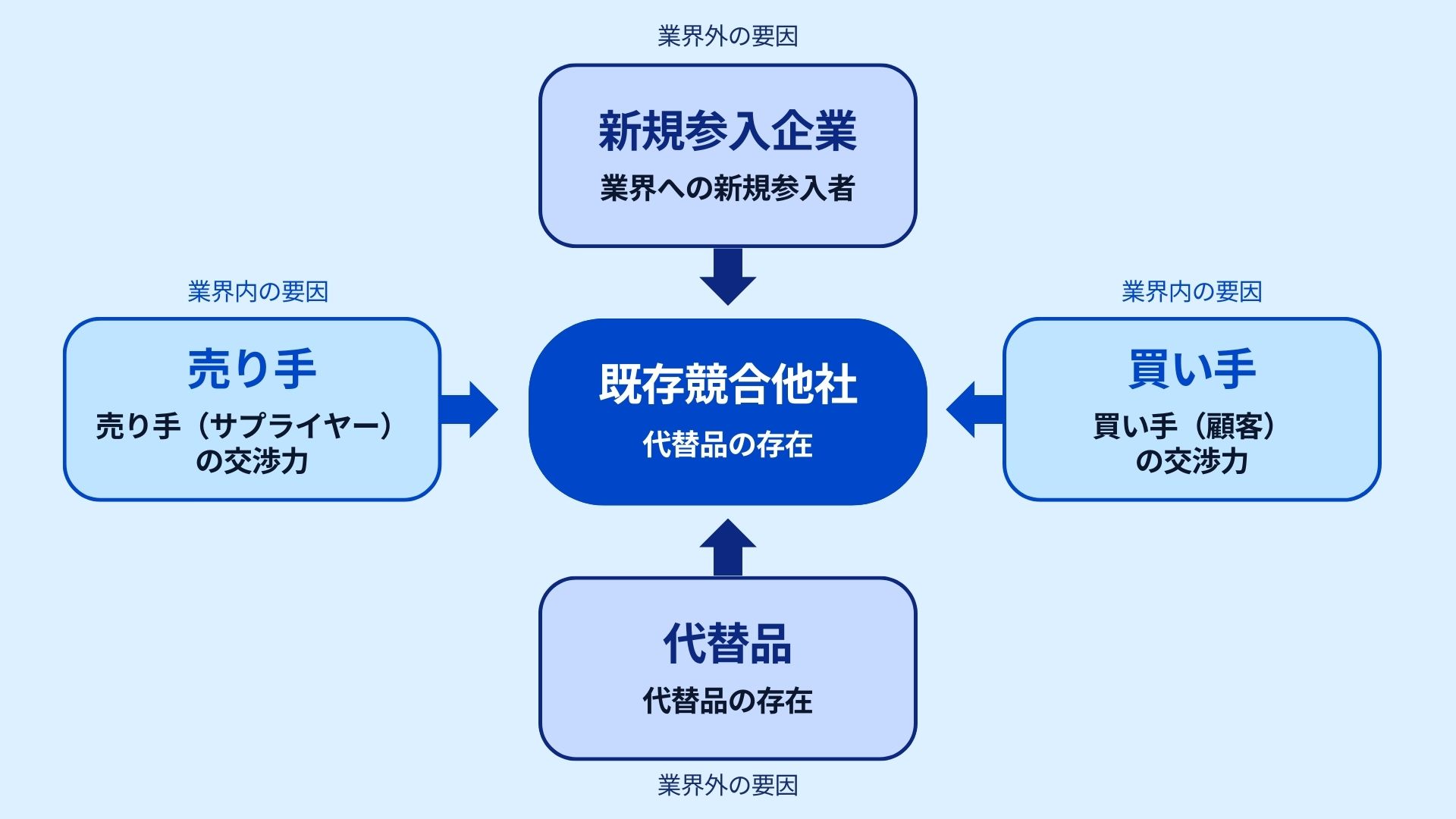

②ミクロ環境分析:ファイブフォース(5フォース)分析

ミクロ分析は自社周辺の環境に限定して分析します。代表的な手法はファイブフォース(5フォース)分析です。

企業の脅威となる5つの要素を分析し、業界の競争環境や収益構造を明らかにします。

【5つの要素】

- 新規参入の脅威

- 業界内の敵対関係の強さ

- 代替品の脅威

- 買い手の交渉力

- 売り手の交渉力

業界の競争環境や収益構造を分析するこの手法は、業界を深く理解できるだけでなく、自社の強みや弱みを正確に認識するために有効です。得られた分析結果をもとに新商品の開発や新事業への参入を図る際に役立ちます。

2.競合を分析する(Competitor)

競合相手の市場シェアや競合する製品・サービスの強みと弱みなどを分析します。

<競合分析の分析項目>

- 競合各社のシェアと推移

- 競合となる同業企業

- 競合他社の業界ポジション

- 自社への対抗手段など今後想定される行動

- 新規参入、代替品の脅威

競合分析を行う時は、「結果」と「要因」の2つに分けて考えましょう。

「結果」とは、競合企業の売上や利益率、市場でのシェア、顧客数といった数字で見える部分、ビジネスでの明らかな成果のことです。競合企業の経済資源の活かし方がわかる、社員1人あたりの売上や、顧客単価などにも着目します。

「要因」は結果が出た背景のことです。販売方法や企業体制、商品開発のプロセスなどから、なぜそのような「結果」に至ったのかをさまざまな観点から調査しましょう。解明することで、競合他社の売上プロセスを明確にし高い収益をあげるためのポイントやコツが探れます。

では以下で具体的な競合分析の手順を紹介します。

①競合他社の選定

競合他社となる企業を選定します。業界のトップ企業を競合に設定すると、差が大きすぎて緻密な分析ができない場合があります。自社の現状に似た企業、自社より少し規模が大きい企業を選定するのがおすすめです。

②競合他社を調査

選定した競合他社を調査します。売上、顧客層、マーケティング戦略、展開しているサービス、業界ポジション、今後の動きなどを調査しましょう。

③競合他社の強み・弱みを明らかにする

洗い出した情報を元に、競合他社の強み・弱みを明らかにします。自社と比較する、他社同士を比べるなどして、分析を進めてください。

④勝つ方法を考える

これまでの情報を元に、「自社はどうしたら競合に勝てるのか?」を考えます。ステップ1の市場・顧客分析の結果も考えながら、分析してみてください。良い考えが浮かばない場合は、先に次のステップである自社分析(Company)に進んでから考えます。

関連記事:

3.自社を分析する(Company)

3C分析では、最後に自社を分析します。

<自社に対する分析項目>

- 企業ビジョン

- 売上

- 市場シェア

- 収益性

- 技術力

- 人員配置

- 社内体制

ここでは、さまざまな観点から自社の強み・弱みを導き出し、KSFを明らかにします。客観的な視点を持って分析し、憶測や希望は避けましょう。

自社分析を行う際によく用いられるのが先述したSWOT分析やVRIO(ブリオ)分析です。VRIO分析とは自社の経営資源を分析する際に役立つフレームワーク。

VRIO分析

VRIO(ブリオ)分析は、内部環境である自社の強み・弱みを分析する際に役立つフレームワークです。自社の経営資源をValue(経済価値)・Rareness(希少性)・Imitability(模倣可能性)・Organization(組織)の4つの視点から分析し、強みと弱み、競合他社に比べて優れている点などを明らかにします。

SWOT分析

SWOT分析は、「事業・マーケティングの戦略立案時に使われる環境分析のフレームワーク」です。Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの視点から分析を行います。

自社や製品サービスの「強み」と「弱み」を知ることは、競争の激しい市場で勝ち残るためには欠かせません。SWOT分析を行うと、強みの使い方と弱みへの対策、競合他社との差別化要素を導き出すことができます。また脅威への対策や、新しい市場でのチャンスを見つけることも可能です。

SWOT分析では、洗い出した各要素を掛け合わせる「クロス分析」も行いましょう。クロス分析を行うと以下のようなことが分かります。

<クロス分析>

- 機会×強み:自社の強みを活かして、チャンスをつかむために必要なこと

- 機会×弱み:自社の弱みを補強して機会をつかむ方法、弱みで機会を逃さないためにやるべきこと

- 脅威×強み:脅威を、自社の強みを使ってどのように克服していくのか、どのように乗り越えるのか

- 脅威×弱み:自社の弱みを理解し、脅威によるリスクを最小限に抑えるためにすべきこと

3C分析のポイント・注意点

3C分析を行ううえで大切なこと、ポイントを紹介します。

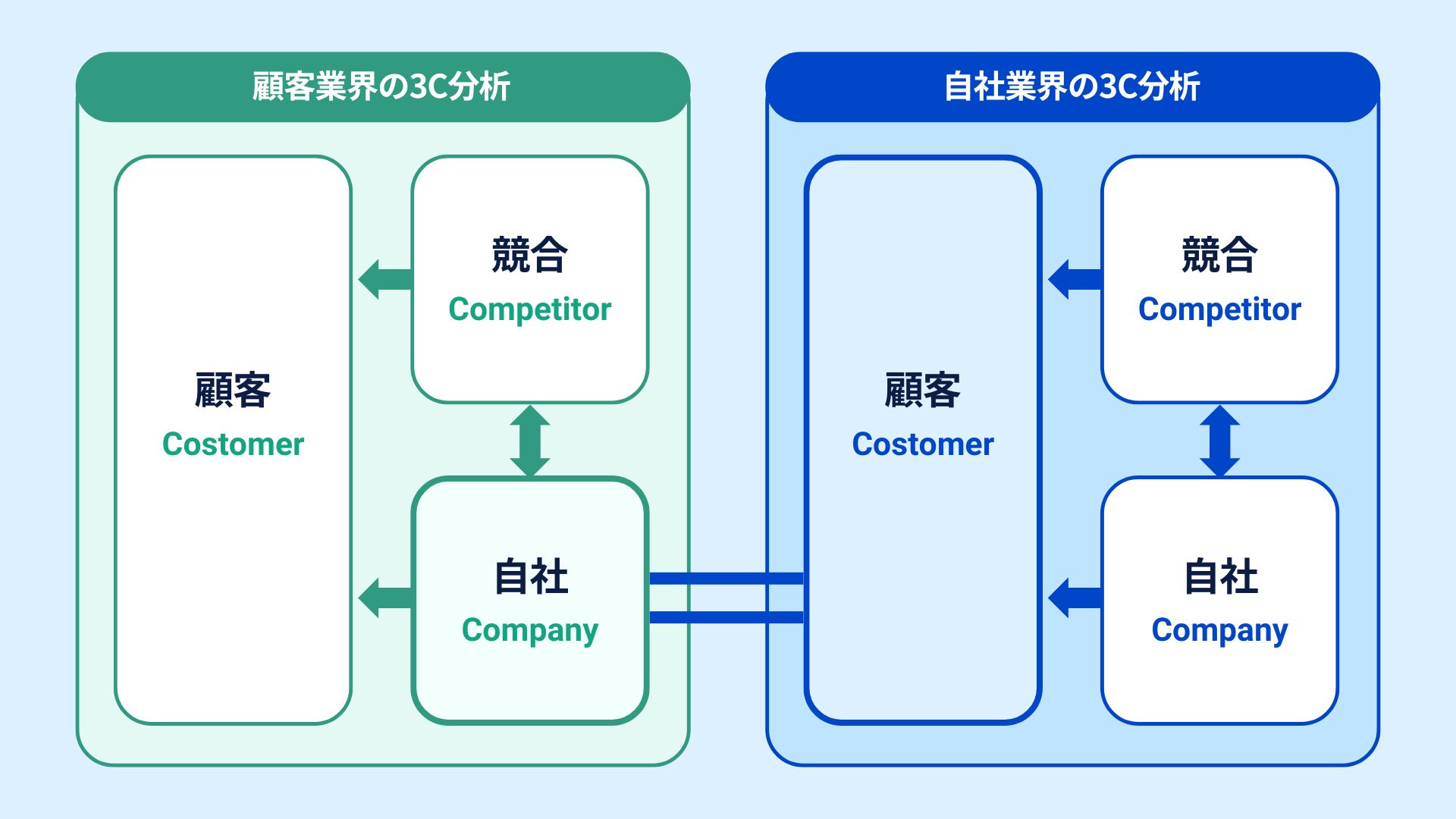

BtoBの環境分析は6C分析

BtoB企業が3C分析を行う場合は、「6C分析」がおすすめです。

6C分析とは、自社の3C分析+顧客の3C分析を行う手法のこと。BtoB企業は通常、顧客に顧客が存在します。顧客の環境を分析することで、顧客企業を取り巻く状況、競合他社が理解でき、顧客の顧客を見据えた具体性のある提案ができるようになります。

BtoBマーケティングを行う場合は、6C分析のほうが多くのメリットを得られるでしょう。

順番は「市場・顧客→競合→自社」

3C分析の順番は「市場・顧客→競合→自社」です。知識のある自社から分析を始めたほうが早く分析を進められるかもしれません。しかし、自社の分析を先に行うと、近視眼的な分析、つまり視野の狭い分析になりやすいと言われています。

市場・顧客、競合他社の状況を分析し、理解を深めたうえで自社の分析を進めることが大切です。

スピード感を意識

3C分析は市場、競合、様々なデータを収集して分析します。そのため分析に時間をしっかりとかけたい所。しかし、市場やトレンド、競合の動きは時間と共に変化します。分析に時間をかけすぎると、せっかく集めたデータが古くなり、効果的な分析ができなくなるため注意が必要です。

情報収集の効率化を図るのであれば、MA(マーケティングオートメーション)ツールやSFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)などのデジタルツールが有効です。顧客ニーズや競合動向の把握に役立ちます。

ツールを用いて日々のデータを収集することで、情報の分析を迅速に行えます。

客観的な情報を集める

3C分析の中心は情報収集であり、「効果的なデータを集めること」が重要です。

3C分析の目的は分析そのものではなく、分析を行い現状を把握して必要な戦略を導き出すことです。あいまい・憶測なデータを用いると、分析を誤った方向に導く可能性があります。

正しい分析結果を得るために、「客観的な一次情報」「事実」を集めることを意識しましょう。市場調査、顧客アンケートのほか、MAやCRMが役立ちます。

複数のフレームワークを活用する

3C分析では、VRIO分析、SWOT分析、5フォース分析、PEST分析などを取り入れることで、より深い分析が行えます。多くのフレームワークを活用するのは時間がかかりますが、詳細な分析結果を導き出し、効果的な戦略立案のためには必要です。

3C分析の企業事例【BtoB】

BtoBの事例として、トヨタ自動車株式会社、日本電気株式会社、日本製鉄株式会社の3C分析を行いました。

トヨタ自動車株式会社の3C分析

トヨタ自動車株式会社の3C分析を紹介します。

Customer(顧客)

トヨタ自動車株式会社は、個人消費者から法人顧客まで幅広い顧客層を持っています。

- 個人向け:セダン、SUV、ミニバン、コンパクトカーなど、多様な車種を展開し、幅広いニーズに対応。近年は、ハイブリッド車や電気自動車など、環境意識の高まりに対応した車両も積極的に投入しています。

- 法人向け:商用車やフリート車両を提供し、企業の業務効率化に貢献。

さらに、トヨタはグローバル企業として、地域ごとの文化や市場特性を踏まえた製品開発・販売戦略を展開しています。例えば、北米市場では大型SUVが人気である一方、欧州市場ではコンパクトカーが好まれる傾向があり、トヨタはそのニーズに合わせて製品ラインナップを調整しています。

Competitor(競合)

トヨタの競合他社は、ホンダ、日産、フォード、GM、フォルクスワーゲン、テスラなどが挙げられます。これらの企業は、電動化、自動運転、コネクテッドカーなど、次世代自動車技術の開発で激しい競争を繰り広げています。

トヨタは、ハイブリッド車技術で先行者利益を得ていますが、競合他社も急速に技術開発を進めているため、継続的な技術革新が必要でしょう。また、持続可能なモビリティ社会の実現に向けた取り組みを強化し、企業の社会的責任(CSR)活動を通じてブランド価値の向上も図っています。

Company(自社)

トヨタは、世界を代表する自動車メーカーとして、以下の強みを持っています。

- トヨタ生産方式(TPS)

- グローバルネットワーク

- 世界的なシェアを誇るハイブリッド技術

世界を代表する総合自動車メーカーとして、幅広い車種と先進技術を提供しています。特に、ハイブリッド技術や燃料電池技術においては業界をリードする存在であり、環境に配慮した車両開発に注力しています。

また、トヨタ生産方式(TPS)による効率的な生産システムを確立し、品質の高さとコスト効率を両立させています。

日本電気株式会社の3C分析

日本電気株式会社(NEC)の3C分析を紹介します。

Customer(顧客)

日本電気株式会社(NEC)は、政府機関や大企業から中小企業、公共サービス部門、医療システム、教育機関まで多岐にわたる顧客を持ち、社会の基盤を支えるさまざまな分野で顧客のニーズに応えています。

- 政府機関・大企業:大規模なシステム構築や、高度なITインフラ構築を必要とする顧客。

- 中小企業:コスト効率の高いソリューションや、導入支援を重視する顧客層。

- 公共サービス部門:自治体や公共機関向けのシステム開発・運用、スマートシティ関連のソリューション提供など。

- 医療機関・教育機関:医療情報システムや、教育システムなどの専門的なソリューションを提供。

これらの多様な顧客ニーズに対応するため、幅広い製品・サービスポートフォリオと、高度な技術力を有しています。 特定の業界に依存しない分散された顧客基盤は、事業の安定性にも貢献しています。

Competitor(競合)

NECの競合企業には、富士通、日立製作所、パナソニックなどが挙げられます。NECは、AIやIoT分野での技術開発に注力することで、競争優位性を確立し、他社との差別化を図っています。

Company(自社)

NECは、情報技術とネットワーク技術に強みを持つ企業です。AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)技術の開発に注力し、先進的なソリューションを提供することで、デジタル化の進展に対応しています。NECの強みは、これらの先端技術を活用した高付加価値のサービス提供にあります。

- 技術力:長年にわたる研究開発により培われた、情報通信技術、AI、IoT、セキュリティなどの高い技術力。

- 幅広いソリューション提供能力:顧客のニーズに合わせた、最適なソリューションを提供できる体制と経験。

- グローバルネットワーク:世界中に広がるネットワークにより、グローバルな顧客サポートを提供できます。

- 信頼性:政府機関や大企業からの信頼も厚く、重要なインフラを支える実績があります。

課題としては、急速に変化するデジタル技術への迅速な対応、人材育成、そして、グローバル競争における競争優位性の維持などが挙げられます。

日本製鉄(旧・新日鐵住金)株式会社の3C分析

日本製鉄株式会社の3C分析を紹介します。

Customer(顧客)

日本製鉄の主要顧客は、自動車、建設、造船、エネルギー、家電などの幅広い産業分野の企業です。 特に、自動車、建設業界では、高品質で安定した鋼材供給が求められており、これらの業界における主要サプライヤーとして高い信頼を獲得しています。

顧客には国内外の大手メーカーが多く、グローバルな顧客基盤を有しています。 近年は、顧客の軽量化・高機能化ニーズに対応した製品開発も積極的に進めています。

Competitor(競合)

日本製鉄の競合他社には、JFEスチール、神戸製鋼所(現・神戸製鋼ホールディングス)、そしてPOSCO(韓国)、中国の鉄鋼メーカーなど、国内外の多くの企業が挙げられます。 これらの企業は、価格競争力、技術革新、環境対応など、様々な面で競争を繰り広げています。

日本製鉄は、独自の技術開発力と品質管理、さらにはグローバルな生産・供給体制を強みとし、競争力を維持・強化しています。また、環境対応型製品や新素材の開発を進めることで、持続可能な成長を目指しています。

Company(自社)

日本製鉄は、日本を代表する総合鉄鋼メーカーであり、世界最大級の鉄鋼生産能力を誇ります。

例えば、以下のような強みがあります。

- 高品質な鋼材の生産・供給:高度な技術力と厳格な品質管理により、自動車、建設、エネルギーなど、多様な産業分野のニーズに応える高品質な鋼材を提供しています。

- 研究開発への積極的な投資:材料開発、生産プロセス最適化、環境負荷低減技術など、継続的な研究開発により、競争優位性を維持・向上させています。

- 製品の多様化とカスタマイズ:顧客のニーズに合わせた、多様な鋼材製品とカスタマイズソリューションを提供することで、高い顧客満足度を実現しています。

- グローバルな生産・供給体制:世界各地に生産拠点を展開することで、グローバルな顧客への安定的な供給体制を確立しています。

高度な技術力を基に、高品質な鋼材の生産と供給を行い、研究開発にも積極的に投資しています。特に、製品の多様化とカスタマイズ性の高いソリューション提供に注力しており、顧客のニーズに柔軟に対応できる体制を整えています。

3C分析の企業事例【BtoC】

BtoCの事例として、ユニクロ、スターバックス コーヒー、マクドナルドの3社を紹介します。

株式会社ユニクロの3C分析

ユニクロの3C分析を紹介します。

Customer(顧客)

ユニクロのターゲットは、幅広い層に渡ります。

- 高品質で長く使える服を手頃な価格で求める消費者

- 機能性を重視する人々(例:ヒートテック、エアリズム)

- サステナビリティに関心がある消費者(例:リサイクル素材の商品)

最近では、機能性やサステナビリティを重視する消費者も増えており、ユニクロはこうした多様なニーズに応えるため、ヒートテックやエアリズムといった機能素材の商品や、リサイクル素材を使った商品などを展開しています。

消費者のニーズを捉え、多様な商品展開を行い、ユニクロは顧客満足度を高めています。

Competitor(競合)

ユニクロの競合は、国内外のファストファッションブランドや、高級ブランドなど様々です。例えば、ジーユーやH&Mは、トレンドをおさえたデザインと低価格で人気を集めています。一方、高級ブランドは、高品質な素材や洗練されたデザインで差別化を図っています。

ユニクロは、これらの競合との差別化のため、「高品質と低価格の両立」「機能性素材の開発」「サステナビリティへの取り組み」を行っています。

Company(自社)

企画から製造、販売までを一貫して行うSPA(製造小売業)モデルを採用しています。これにより、無駄なコストを削減し、高品質な商品を低価格で提供できます。

また、グローバル展開も積極的に行っており、世界中で多くの人々に愛されるブランドへと成長しています。さらに、ユニクロはサステナビリティ向上のために、環境に配慮した素材や製造プロセスも採用しています。

スターバックス コーヒーの3C分析

世界的なコーヒーチェーンであるスターバックスを例に解説します。

Customer(顧客)

スターバックスの顧客は、単にコーヒーを求めるだけではなく、「くつろぎの空間」や「特別な体験」を求める人が多いです。おいしいコーヒーを提供するだけでなく、居心地の良さや高級感を持たせることで、顧客が求める「プラスα」の価値を提供しています。

オフィスや自宅以外の「第3の場所」として、スターバックスを利用したいというニーズを捉え、居心地の良い空間や高品質なコーヒーを提供することで、幅広い層の顧客を獲得しています。

- 高品質なコーヒーを求める顧客:上質なコーヒー豆と熟練バリスタによる一杯を重視する顧客層。

- 快適な空間を求める顧客:仕事や勉強、友人との語らいなど、居心地の良い空間を求める顧客層。

- ブランドイメージを重視する顧客:スターバックスのブランドが持つ高級感やステータス性を求める顧客層。

Competitor(競合)

スターバックスの競合は、大きく分けて直接競合と間接競合があります。

直接競合:

スターバックスの主な競合は、他のコーヒーチェーン店であるドトール、タリーズ、エクセルシオール カフェなどです。スターバックスは店舗数、売上高でこれらの競合をリードしていますが、常に競争は激化しています。

間接競合:

ファーストフード店、ファミリーレストラン、そしてコンビニエンスストアのコーヒーサービスも間接的な競合といえます。特にコンビニコーヒーは、手軽さと低価格という強みを持ち、スターバックスの顧客を奪う可能性があります。高品質なコーヒーを手軽に手に入れられるコンビニコーヒーは、スターバックスにとって無視できない存在です。

これらの多様な競合に対し、スターバックスはブランド力や店舗体験の質の向上、そして独自の商品開発などを通して、競争優位性を維持する必要があります。

Company(自社)

スターバックスは、カフェ市場においてトップクラスの存在感を示しており、売上高、店舗数の両方でリードしています。また、店舗デザインや店員の接客など、統一された高い品質を提供することで、顧客に特別な体験を提供しています。

しかしながら、一部では価格が高めで「庶民的ではない」といった弱みも指摘されています。

強み:

おしゃれな店舗デザイン、高級感あふれる雰囲気、高品質なコーヒー、洗練されたサービス、居心地の良い空間など。

弱み:

競合他社に比べて高価格帯であるため、「庶民的ではない」というイメージや、情報公開の不足による閉鎖的なイメージを抱かれる可能性がある点。

スターバックスは、より幅広い層にアプローチするため、フードメニューの拡充やモバイルオーダーの導入など、新たな取り組みを進めています。

日本マクドナルド株式会社の3C分析

マクドナルドの3C分析を紹介します。

Customer(顧客)

マクドナルドの顧客層は非常に幅広く、年齢、性別、職業などを問わず、多くの人が利用しています。そのニーズも多様です。

- 手軽さ・利便性を求める層:短時間で食事を済ませたい人、テイクアウトを利用したい人など、利便性を重視する顧客層が中心です。

- 価格を重視する層:比較的安価な価格設定は、学生や若い世代など、予算を抑えたい顧客層にとって大きな魅力です。

- ファミリー層:家族連れで利用しやすい環境(キッズメニュー、プレイエリアなど)を提供しているため、ファミリー層の顧客も多数います。

Competitor(競合)

マクドナルドの競合は、大きく分けて以下のカテゴリーに分類されます。

- ファストフード業界

- ファストカジュアル

- コンビニエンスストア

モスバーガー、ケンタッキーフライドチキン、ロッテリアなどのファストフード業界は直接的な競合他社。 価格、メニュー、サービスなどで競争が激化しています。

そのほか、サブウェイ、フレッシュネスバーガーなど、価格帯はやや高めでより質の高い素材やメニューを提供するファストカジュアル、手軽に食事を済ませられるコンビニエンスストアも、間接的な競合です。

マクドナルドは、競合他社との差別化を図るために、次のような戦略をとっています。

- 新商品の開発:季節限定メニューや、地域限定メニューなど、常に新しい商品を提供することで顧客の興味を引きつけ、リピート率を高めています。

- サービスの向上:ドライブスルーやモバイルオーダーなどの利便性の向上に努めています。

- 価格戦略:お得なセットメニューやクーポンなどを活用し、価格競争力も維持しています。

Company(自社)

マクドナルドの強みは、ブランド力や効率的なオペレーション力です。一方で以下のような健康志向の高まり、原材料費の高騰、人手不足といった課題があります。

強み

- グローバルブランド

- 効率的なオペレーション

- フ・ランチャイズシステム

- メニュー開発力と多様性

- マーケティング力

課題

- 健康志向への対応

- 原材料費の高騰、人手不足

- 競争の激化

- サステナビリティへの対応

まとめ

3C分析は、自社を取り巻く環境を考える際に有効なフレームワークです。分析を行うことで、市場での優位性や自社・製品サービスの魅力といった「KSF(重要成功要因)」を導きだすことができます。競争が激化する市場で優位性を保ち利益を上げるために、3C分析を活用しましょう!

「BlueMonkey」は、クラウドサーカス株式会社が開発したCMSです。単にWebサイトを制作するだけではなく、SEO、コンテンツマーケティング、MAを活用したリードナーチャリングなどを支援して、Webマーケティングを成功に導きます。2,400社以上の制作実績で培ったノウハウも活用し、最終的な成果までサポートいたします。

ホームページ制作に興味がある方は、コンテンツマーケティングやWebマーケティングに興味のある方はぜひ、お気軽にお問い合わせください。

CMS BlueMonkeyとクラウドサーカスのホームページ制作の資料

Webコンサルサービス概要資料

この記事を書いた人

クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長

長谷川 潤

プロフィール

1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。