【わかりやすく解説】ドメインとは?種類やメリット、取得方法などの基礎知識

インターネットを利用する際、私たちは日常的に「ドメイン」という言葉に触れています。しかし、その具体的な意味や役割を深く理解している人は意外と少ないかもしれません。

本記事では、ドメインの基本的な概念から、その種類、取得方法、そして活用する際のメリットまでをわかりやすく解説します。

これからウェブサイトの開設やメールアドレスの作成を検討している方、またはドメインについて基礎知識を身につけたい方にとって、有益な情報を提供いたします。

目次

ドメインとは

まず、ドメインの基礎知識について解説します。

ドメイン=インターネット上の住所

ドメインとは、インターネットにおけるWebサイトの住所に相当する文字列のことです。例えば、ウェブサイトのURL「https://www.example.com」の「example.com」の部分がドメインにあたります。

ドメインがあることで、ユーザーは目的のサイトやメールサーバーに容易にアクセスすることができます。独自のドメインを取得すれば、信頼性やブランド力の向上にも効果的です。

ドメインを正しく理解するには、紐付けられる「IPアドレス」や、ドメインの構造を知る必要があります。以下で詳しく解説します。

ドメインに紐づける「IPアドレス」とは

インターネット上の各サーバーやデバイスには「IPアドレス」と呼ばれる数値の組み合わせが割り当てられています。これらの数値は覚えにくいため、人間にとって理解しやすくするために、ドメイン名という文字列が用いられています。

ドメイン名とIPアドレスは「DNS(Domain Name System)」というシステムによって対応付けられ、ユーザーがドメイン名を入力すると、DNSが対応するIPアドレスを参照し、目的のサーバーに接続されるようになっています。

ドメインの構造

ドメインは複数の部分から構成されています。例えば、「www.example.com」というドメイン名を例に考えてみましょう。

- 「www」:「サブドメイン」と呼ばれる。主にウェブサイトを指す際に使用されるが、他の用途や名前を設定することも可能。

- 「example」:「セカンドレベルドメイン」と呼ばれる。ユーザーが自由に選択できる部分。

- 「.com」:「トップレベルドメイン(TLD)」と呼ばれる。一般的なTLDは「.com」「.net」「.org」など。

ドメインの種類

ドメインには様々な種類があります。各ドメインは異なる特徴や用途を持っているため、正しく理解した上で適切に活用することが重要です。

以下で、各ドメインの特徴について詳しく解説します。

ccTLDドメイン

ccTLD(Country Code Top Level Domain)は、各国や地域に割り当てられたトップレベルドメインで、「国別コード」とも呼ばれます。たとえば、日本では「.jp」、アメリカでは「.us」、イギリスでは「.uk」などが該当します。

ccTLDは、その国や地域に関連する組織や個人が主に使用するドメインで、Webサイトのターゲット地域を明確に示すことが可能です。地域密着型のビジネスや情報発信に適していますが、取得には各国のレジストリが定める条件を満たす必要がある場合があります。

| ドメイン | 用途 |

|---|---|

| .jp | 日本で使用される |

| .us | アメリカ合衆国で使用される |

| .uk | イギリスで使用される |

| .kr | 大韓民国で使用される |

| .fr | フランスで利用される |

gTLDドメイン

gTLD(Generic Top Level Domain)は、特定の国や地域に限定されない汎用的なトップレベルドメインです。代表的なものとして「.com」(商業組織)、「.net」(ネットワーク関連)、「.org」(非営利組織)などがあります。

これらのドメインは、世界中の誰でも登録可能で、特定の業種や組織形態に関係なく広く利用されています。gTLDはグローバルなビジネス展開を目指す場合に適しており、国際的な認知度や信頼性を高められます。

| ドメイン | 用途 |

|---|---|

| .com | 商業組織・企業向け |

| .net | ネットワーク関連 |

| .org | 非営利組織・団体向け |

| .info | 情報提供・口コミサイト向け |

| .biz | 企業・ビジネス・商用利用向け |

新gTLDドメイン

新gTLD(New Generic Top Level Domain)は、インターネットの多様化と拡張を目的として、2012年以降に新たに導入されたトップレベルドメインです。具体的には「.shop」(ショッピング)、「.tokyo」(東京)、「.tech」(テクノロジー)など、業種や地域、テーマに特化したドメインが多数登場しています。

新gTLDを活用することで、ウェブサイトの内容や目的をドメイン名で直感的に伝えることができ、ユーザーの関心を引きやすくなるという特徴があります。また、従来のgTLDよりも希望するドメイン名が取得しやすいのがメリットです。

| ドメイン | 用途 |

|---|---|

| .shop | ECサイト・ショッピングサイト向け |

| .tokyo | 東京都関連 |

| .tech | 技術分野に特化した組織向け |

| .cloud | クラウドサービス関連 |

属性型JPドメイン

属性型JPドメインは、日本国内の特定の組織や団体向けに提供されるドメインです。「.co.jp」は株式会社向け、「.or.jp」は財団法人や社団法人などの非営利団体向け、「.ac.jp」は大学などの高等教育機関向けなど、組織の種類や属性に応じて細分化されています。

これらのドメインを取得するには、基本的に該当する組織形態であることを証明する書類の提出が必要です。属性型JPドメインを使用することで、組織の信頼性や正式性を強調することができ、特に日本国内での活動において有効です。

| ドメイン | 用途 |

|---|---|

| .co.jp | 日本国内の株式会社向け |

| .or.jp | 財団法人や社団法人などの非営利団体向け |

| .ac.jp | 大学などの高等教育機関向け |

| .go.jp | 日本の政府機関・各省庁向け |

| .ed.jp | 日本国内の初等中等教育機関、および18歳未満を対象とした教育機関向け |

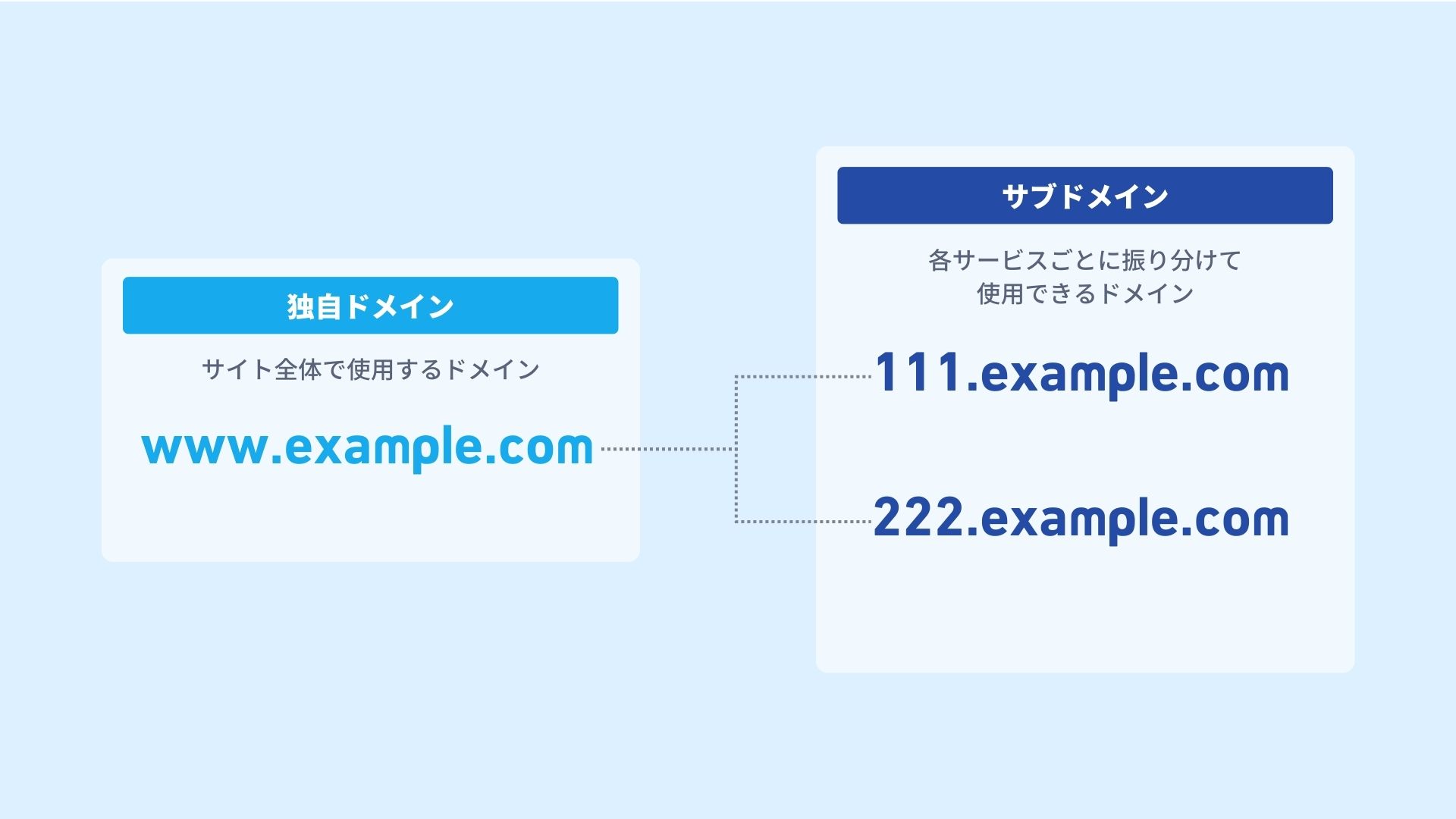

独自ドメインとサブドメイン

ドメインには独自ドメインとサブドメインがあります。混同されやすいため、しっかりと違いを理解しておく必要があります。

独自ドメインとは、ユーザーが自由に選択・取得したオリジナルのドメイン名のことです。

一方、サブドメインは、既存の独自ドメインをさらに分割して利用するものを指します。主ドメインの前に、任意の文字列を追加することで生成されます。たとえば、主ドメインが「example.com」の場合、「blog.example.com」や「shop.example.com」といった形でサブドメインを作成できます。

サブドメインを利用することで、1つの独自ドメインで複数のサイトを運営することが可能となり、追加のドメイン取得費用を抑えることができます。

また、サブドメインは主ドメインの評価を一部継承するため、SEO効果も期待できるのが利点です。ただし、サブドメインは主ドメインとは別のサイトとして扱われるため、独立したコンテンツ管理やSEO対策が必要となる点に注意が必要です。

独自ドメインを取得することで、様々なメリットを得られます。次章では独自ドメインを取得するメリットについて解説します。

独自ドメインを取得する4つのメリット

独自ドメインを取得する主な4つのメリットを紹介します。

信頼度向上

独自ドメインを取得することで、Webサイトの信頼性が向上するというメリットがあります。

Webサイトへの訪問者はURLを確認する際、独自ドメインを使用しているサイトに対して、より信頼感を抱く傾向があります。特にビジネスサイトでは、会社名やブランド名を独自ドメインに使用することで、企業の信頼性を高められるうえ、ブランドの認知度向上にも効果的です。

SEO効果の向上

独自ドメインの取得は、SEO(検索エンジン最適化)の面でも効果が期待できます。

独自ドメインを使用することで、検索エンジンからの評価がサイト全体に直接反映されやすくなります。その結果、検索結果での順位向上が期待でき、より多くのユーザーにサイトを訪問してもらえる可能性が高まります。

ただし、SEO効果を最大化するためには、質の高いコンテンツの提供や適切なバックリンクの獲得など、総合的なSEO対策が重要です。

SEOに関して、下記関連記事で詳しく解説していますので、こちらも併せてご覧ください。

関連記事:

永続的に利用できる

独自ドメインは、取得後に継続的な更新手続きを行うことで、長期間にわたって使用することが可能です。

ウェブサイトの運営期間中、同じドメイン名を維持できるため、ユーザーにとっての認知性や利便性の向上にもつながります。また、独自ドメインは自社の資産となる点もメリットです。

好きな文字列を組み込める

独自ドメインを取得する際、希望する文字列を自由に組み合わせて設定できます。ブランド名やサービス名、キーワードなどをドメイン名に組み込むことで、ユーザーにとって覚えやすく、印象に残るURLを作成できます。

ただし、既に他者に取得されているドメイン名は使用できないため、希望するドメイン名が利用可能か事前に確認しましょう。

独自ドメインを取得する3つのデメリット

独自ドメインの取得には多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。

ドメイン取得や更新に費用がかかる

独自ドメインを取得・維持するためには、初期費用や年間の更新費用が必要です。費用はドメインの種類や提供サービスによって異なりますが、一般的には年間数百円から数千円程度がかかります。

たとえば、「.com」ドメインは年間約1,400~2,000円、「.jp」ドメインは年間約3,000~4,000円が相場とされています。 また、取得費用が格安な場合は、更新費用が高額に設定されている傾向にあるため、事前にしっかりと確認することが大切です。

自身で管理・更新する必要がある

独自ドメインを利用する場合、ドメインの管理や設定、更新手続きを自社で行う必要があります。具体的には、ドメインのDNS設定や有効期限の管理、ネームサーバーの設定などが含まれます。

これらの作業には専門的な知識が求められる場合があり、初心者にとっては手間や負担と感じることもあるでしょう。

また、更新手続きを忘れるとドメインが失効し、ウェブサイトの運営に支障をきたす可能性があるため、注意が必要です。

登録者情報の公開義務がある

独自ドメインを登録する際、Whoisデータベースに登録者の情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)を登録・公開する義務があります。情報を公開することで、スパムメールの増加やプライバシーの侵害といったリスクが生じる可能性があることを覚えておきいましょう。

一部のドメイン登録サービスでは、代理公開サービスを提供しているため、個人情報の公開を防ぐことも可能です。 独自ドメインを取得する際には、リスク対策を十分に講じることが重要です。

適切な管理と対策を講じることで、これらのデメリットを最小限に抑えられます。以上のデメリットを理解した上で、独自ドメインの取得を検討しましょう。

独自ドメインの費用目安

独自ドメインの取得・維持には、主に以下の費用がかかります。

1. 取得費用(新規登録)

独自ドメインを初めて取得する際に発生する費用です。ドメインの種類や登録業者によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

| ドメインの種類 | 取得費用(新規登録)の費用目安 |

|---|---|

| .com | 0~3,000円程度 |

| .net | 0~3000円程度 |

| .jp | 350~5,000円程度 |

| .co.jp | 4,000~11,000円程度 |

上記の価格はあくまでも目安であり、登録業者やキャンペーンによって全く異なる場合もあるため、事前にしっかりチェックする必要があります。

2. 更新費用

独自ドメインは取得後、定期的な更新が必要です。更新費用もドメインの種類や登録業者によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

| ドメインの種類 | 更新費用の目安 |

|---|---|

| .com | 1,000~4,000円程度 |

| .net | 1,400~4,000円程度 |

| .jp | 2,800~8,000円程度 |

| .co.jp | 3,900~8,000円程度 |

更新費用は、取得費用と同様に登録業者やキャンペーンによって変動することがあります。

3. その他の費用

ドメインを他の登録業者に移管する際には、移管費用が発生する場合があります。また、Whois情報の代理公開サービスなど、プライバシー保護のためのオプションサービスを利用する際にも追加費用がかかることがあります。

独自ドメインの取得ステップ

独自ドメインを取得する方法を、3つのステップで解説します。

①ドメイン名を決める

まず、希望するドメイン名を決定します。ドメイン名は、半角英数字(A~Z、0~9)と半角ハイフン(-)を組み合わせて作成できます。短く覚えやすい名前を選ぶと、ユーザーにとって親しみやすくなります。

また、会社名やブランド名などを活用することで、認知度や信頼度向上に効果的です。

②既に取得済みのドメインと被っていないかを確認する

希望するドメイン名が既に他者によって取得されていないかを確認します。多くのドメイン登録サービスでは、検索窓に希望のドメイン名を入力して、取得可能かどうかをチェックできます。

③ドメイン登録サービスで申し込む

希望するドメイン名が取得可能であれば、ドメイン登録サービスを通じて申し込み手続きを行います。この際、契約者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)の入力が必要です。

一部の情報はWhoisを通じて公開されるため、必要があればプライバシー保護のためのオプションサービスの導入をおすすめします。

以上の手順で、独自ドメインを取得することができます。取得後は、定期的な更新手続きを忘れないように、管理を適切に行いましょう。

覚えやすいドメイン名を決めるポイント

独自ドメインを選定する際、ユーザーに覚えやすく親しみやすい名前を選ぶことが重要です。以下に、効果的なドメイン名を決めるためのポイントを解説します。

シンプルなドメイン名を意識する

ドメイン名は、なるべく短く簡潔にすることで、ユーザーに覚えてもらいやすくなります。長すぎるドメイン名は、入力ミスの原因となり、ユーザーの再訪問を妨げる可能性があります。

具体的には、「corporation」を「corp」に短縮するなど、略語や短縮形を活用してシンプルな名前にすることが効果的です。

自社名や商品名を採用する

ドメイン名に自社の名前や主力商品の名称を含めることで、ブランドの認知度向上につながります。ユーザーはドメイン名からサイトの内容を容易に想像でき、信頼感の醸成にも寄与します。

たとえば、企業名が「ABC株式会社」であれば、「abc.com」や「abc-corp.com」といったドメイン名が考えられます。

自社に関連するドメインを利用する

自社の業種やサービスに関連するキーワードをドメイン名に取り入れることで、ユーザーにサイトの内容を直感的に伝えることができます。飲食店であれば「restaurant」や「dining」といった単語を組み合わせるなどの工夫をすることで、ユーザーに業種を伝えやすくなります。ただし、無理にキーワードを詰め込むのではなく、簡潔さと覚えやすさを最優先しましょう。

まとめ

本記事では、ドメインの基本的な概念から、その種類、取得方法、そして活用する際のメリットまでを解説しました。

効果的なドメイン名を選ぶためには、シンプルさ、自社名や商品名の活用、そして関連性のあるキーワードの組み合わせが重要です。これらのポイントを考慮し、ユーザーにとって覚えやすく、親しみやすいドメイン名を選定しましょう。

また、選定したドメイン名を最大限に活かすためには、SEO対策やコンテンツマーケティングの実施も不可欠です。適切な施策を行うことで、検索エンジンでの上位表示を狙い、より多くのユーザーにリーチすることができます。

そこでおすすめしたいのが、クラウドサーカスが提供するWebコンサルサービスやCMS「BlueMonkey」です。ホームページ制作から運用サポート、リード獲得支援までをワンストップで提供しています。

また、CMSを活用することで、ホームページの管理や更新が簡単になり、運営コストの削減にもつながります。ドメインの取得と活用を成功させるために、適切な戦略を持ち、価値のあるWebサイト運営を行いましょう。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご覧ください。

CMS BlueMonkeyとクラウドサーカスのホームページ制作の資料を見てみる

この記事を書いた人

クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長

長谷川 潤

プロフィール

1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。