コンテンツマーケティングとは?基本的な考え方と成果につながる実践のポイントを初心者にもわかりやすく解説!

コンテンツマーケティングとは、コンテンツを使ってターゲットとなるユーザーにとって価値のある情報を継続的に届けることでファンになってもらい、最終的にコンバージョンに至ってもらえるように関係を構築していくマーケティング手法のことです。

スマートフォンやSNS・動画の普及により、欲しい情報はユーザーが自ら集める時代となり、企業からの一方通行的なコミュニケーションであるアウトバウンドマーケティングにかわってインバウンドマーケティングが注目されるようになりました。

SEO対策でコンテンツマーケティングを行ったり、実行のためにオウンドメディアを立ち上げる企業も増えています。オウンドメディアとコンテンツマーケティングの違いは、オウンドメディアは「媒体(メディア)」であり、コンテンツマーケティングはその中の一つの「施策(手法)」であるということ。

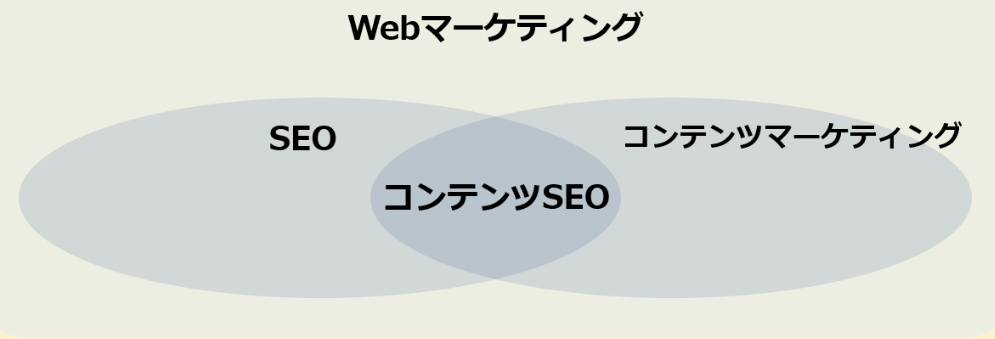

また同様に、webマーケティングとコンテンツマーケティングとの違いもよく問われますが、WebマーケティングはWeb上のマーケティング施策全般を指すのに対し、コンテンツマーケティングはSEO施策やSNSなど、コンテンツを利用したマーケティング手法の一つです。

コンテンツマーケティングの歴史はそこまで長くないものの、近年、日本でもBtoB領域やECサイト、求人分野でも重視されています。社内に専門家がいない場合はコンテンツマーケティング会社や代行会社に外注したり、分かりやすく解説・図解された本や教科書、論文を読んで自社で実践するケースも見られます。

また、コンテンツマーケティングは広告と違い大きなコストもかからないことから、市場規模はどんどん拡大しています。

本コラムでは、インバウンドマーケティングの一部であるコンテンツマーケティングについて、意味や定義やメリット・デメリット、成果につながる実践のしかた、コンテンツマーケティングの始め方についてご紹介します。

これからコンテンツマーケティングを始める方へおすすめの資料

コンテンツマーケティングの入門書を見てみる

目次

コンテンツマーケティングとは

コンテンツマーケティングの基本的な考え方

コンテンツマーケティングの基本的な考え方は、簡単に言うとターゲットとなるユーザーにとって価値のある情報を、コンテンツを使って継続的に届けることで商品やブランドのファンになってもらい、最終的に購入・成約などのコンバージョンに至ってもらえるような関係を構築することです。

企業からターゲットに対して直接的なアプローチを行うアウトバウンドマーケティング(Web広告やテレビコマーシャル、新規のテレアポなど)がターゲットの意思に関係なく一方通行的に行われるゆえに敬遠されがちであることを受け、近年ではインバウンドマーケティングが注目されるようになりました。

コンテンツマーケティングはインバウンドマーケティングの一部として、あくまでもターゲットとなるユーザーが興味を持ちそうなコンテンツ(情報)をWebサイトやSNS上で発信することにより、段階的にコンバージョンにつなげられることから、デジタルマーケティングにおいて幅広く用いられるようになりました。アメリカなど海外でも注目され、BtoBを始めとした多くの事例が報告されています。

コンテンツマーケティングの知見がない場合は、宣伝会議が出しているコンテンツマーケティングの教本や書籍、実践講座で学ぶなどして、コンテンツマーケティングとデジタルマーケティング違いやコンテンツマーケティングの最新の具体例などを勉強することをお勧めします。

入門用のテキストはamazonで「コンテンツマーケティング 本 ランキング」などで検索してみると良いでしょう。入門書として人気があるのは『いちばんやさしいコンテンツマーケティングの教本』『オウンドメディアで成功するための戦略的コンテンツマーケティング』『コンテンツマーケティングの手法88』『webコンテンツマーケティングサイトを成功に導く現場の教科書』などです。

またコンテンツマーケティングを学ぶためのウェビナーやイベント・カンファレンスなども数多く開催されているので、それらに参加することもお勧めします。

関連記事:

コンテンツマーケティングとコンテンツSEOとの違い

「コンテンツマーケティング」という用語は以前より広まっていますが、どんなイメージがありますか?

コンテンツマーケティングはユーザーに「見つけてもらう」ことに始まり、ユーザーが自ら「買いたい」という気持ちになるまでコンテンツ(情報)によるコミュニケーションを継続的に活用していく手法です。

コンテンツマーケティングと似た言葉に「コンテンツSEO」がありますが、コンテンツSEOはコンテンツマーケティングとは別ものというより、その手法のひとつです。

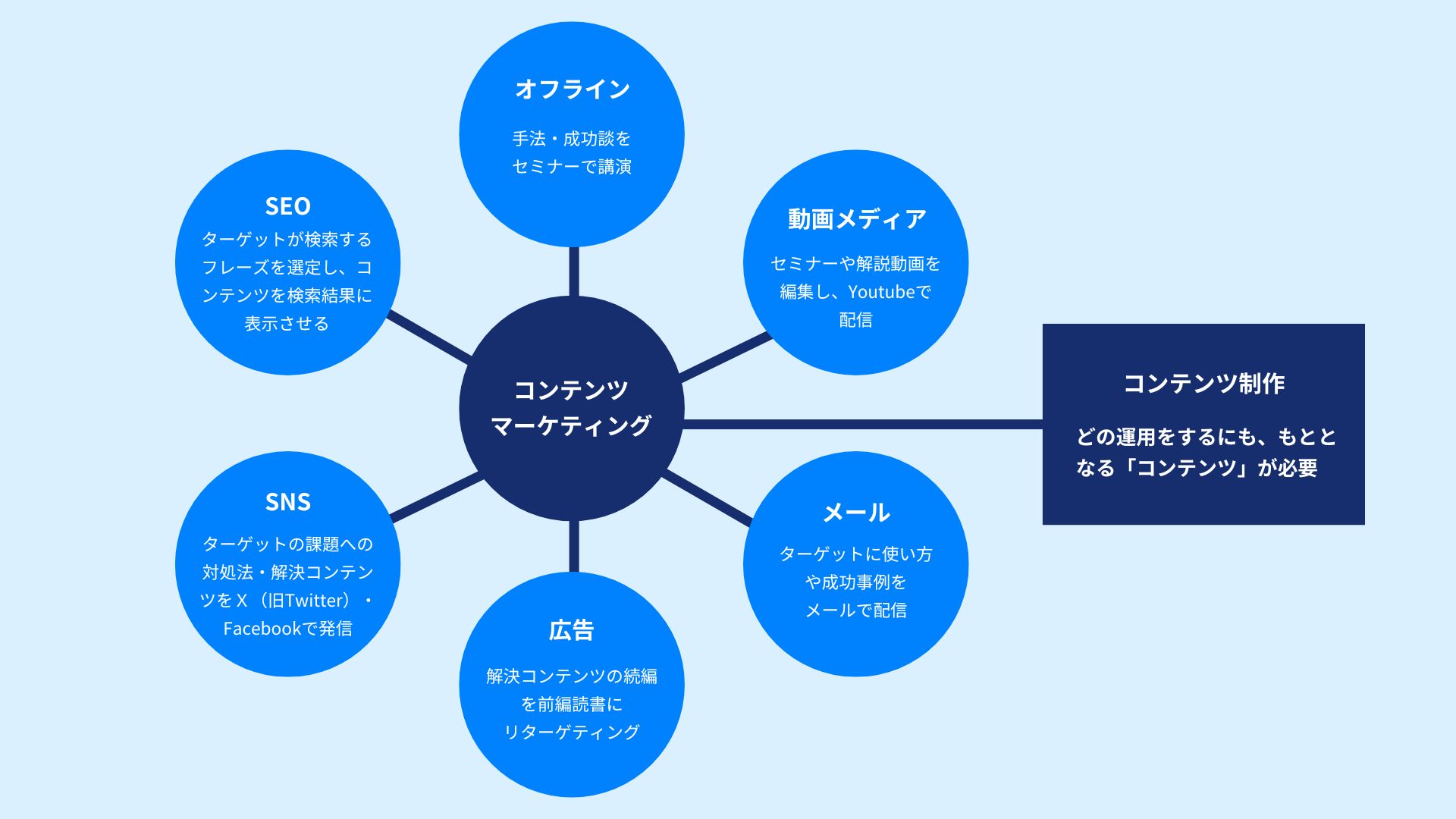

コンテンツマーケティングの手法は広告、メールマガジン、セミナー、SNSなど多種多様に存在します。そのなかでもコンテンツSEOは、作成したコンテンツが検索エンジンによって上位に表示されること(=SEO対策)で検索流入を稼ぎ、集客を増やすことを目的とする手法です。

コンテンツSEOという言葉が生まれた背景には、Googleのアルゴリズムが進化し、SEOにおいてもコンテンツの質が重視されるようになったことがあります。

関連記事:

これからコンテンツマーケティングを始める方へおすすめの資料

コンテンツマーケティングの入門書を見てみる

コンテンツマーケティングが必要とされる背景

近年のインターネットの普及で、たいていのことはネットで調べれば事足りるようになり、たとえば新商品情報の入手経路も店頭やテレビ広告よりもネット検索が多いことが報告されています。

消費者は大学進学情報から不動産のような高額商品さえ、自分が欲しいものや知りたいことについての情報を自分から積極的に探すことが当たり前になり、インターネット広告はスキップされ、テレビコマーシャルやテレアポを含むアウトバウンド型の営業手法が有効ではなくなりました。

テレビなどのマス広告に比べて圧倒的に費用も抑えられて費用対効果も高いことから、資本が少ない中小企業にとってはコンテンツマーケティングの実践は大きなチャンスと言えるのです。今やコンテンツマーケティングは、銀行や通販、アパレルや製造業、美容や医療・観光・食品などあらゆる業種・業界で実践されています。

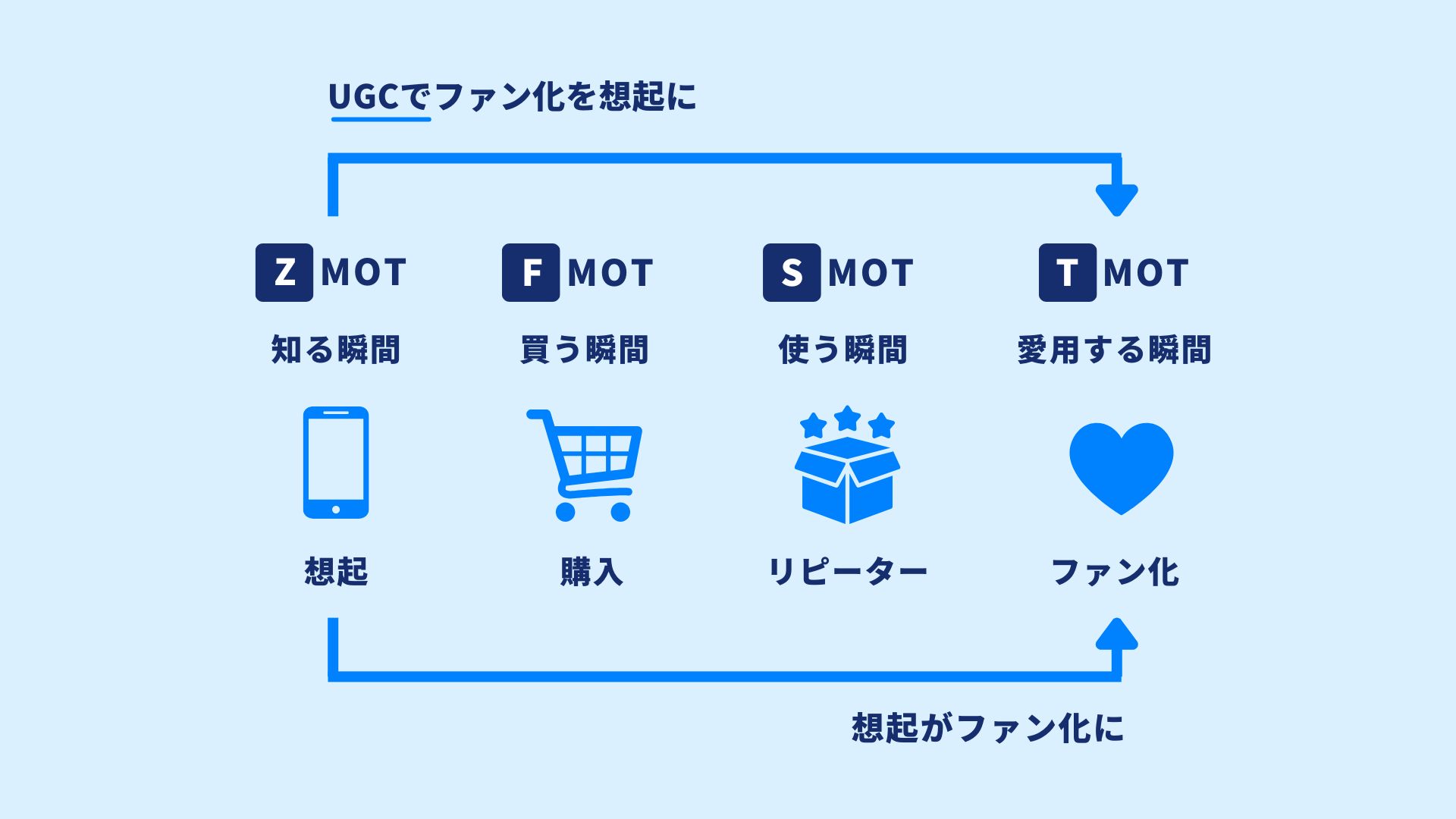

そこで注目されているのが、Googleが2011年に提唱した新たな購買モデル(メンタルモデル)である「ZMOT(ジーモット)」です。

「ZMOT」とは要約すると「顧客は来店前にインターネットで購入するものを決定している」という考え方です。

「ZMOT」は「Zero Moment of Truth 」を略したもので、「Moment of Truth(真実の瞬間)」とはマーケティング用語で「ユーザーの心が動かされた瞬間」のことを指します。

「Moment of Truth」が「Zero」の段階で訪れること、つまり、顧客が実店舗への来店といったファーストアクションを起こす前に訪れることを指した理論です。

買い手はZMOTのステップのひとつである「情報収集」の段階でひじょうに多くの情報を集め、自分の集めた情報に基づき、自らの意思決定により購入に至っていることが明らかになっています。

顧客の購入意思決定が来店前にすでに完了していることを考えると、企業はこのZMOTの段階での競争に勝ち抜かなければ競合に顧客を奪われてしまうことになります。

ZMOT理論は、ネットショップなどを有してWeb上で利益を上げている企業に限らず、実店舗(リアル店舗)を主軸とする企業およびその他のあらゆる業種においても、インターネット上での情報発信が重要であることを裏付けています。企業からの一方的な売り込み型のコミュニケーションがもはや有効でないという点で、コンテンツマーケティングの手法がより必要とされるようになりました。

コンテンツマーケティングで用いられるコンテンツ

それではコンテンツマーケティングを担当する際の仕事内容や具体的な進め方を見てみましょう。

コンテンツとはそもそも「中身」を意味する英語で、デジタルコンテンツとアナログコンテンツの2種類があります。また、コンテンツはテキストコンテンツ(読みもの)だけとは限りません。

デジタルコンテンツのうちインターネット上のものには、Webサイト内の記事のライティングや画像、動画、ブログ、SNSへの投稿内容などがあり、ウェビナー(Web上のセミナー)もデジタルコンテンツに含まれます。テレビや映画、ラジオ、デジタル配信の音楽などもデジタルコンテンツに含まれます。

一方、アナログコンテンツには雑誌やカタログなどの紙媒体のほか、オフラインのセミナーやコンサートなどが挙げられます。

コンテンツマーケティングで用いられるコンテンツのうち、主なものは次の通りです。

- ホワイトペーパー、レポート(独自の視点やノウハウでリード獲得)

- 事例記事(成功事例などを記事コンテンツ化、とくにBtoBで有効)

- レビュー(ユーザーから寄せられる、商品やサービスの感想・評価、SNSでの拡散効果も)

- 動画(誰もが気軽に投稿できるYouTubeが代表例)

- イベント(オンラインのイベントでターゲットとの接点づくり)

- ガイド(オンライン学習プラットフォームを利用、ビジネスパーソンのスキルアップ需要に)

- シミュレーション(試着サービス、マッチング診断、保険料の算定シミュレーションなど)

このほか、セミナー・ウェビナー、プレスリリース、電子ブック・eBook、音声メディア・ポッドキャストなどもコンテンツマーケティングで活用されています。

関連記事:

コンテンツマーケティングのメリット、デメリット

コンテンツマーケティングで得られるメリット

・低コストで始められる

コンテンツマーケティングは、自社がもともと持っているノウハウや自社商品の便利な使い方ガイドなどの情報を、ユーザーのニーズに沿って記事や動画コンテンツにわかりやすくまとめることで実践できます。自社内で制作可能な部分が多いことから広告に比べてコストがかからず、広告費用を抑えることができます。また近年では、ChatGPTでコンテンツを量産することでさらにコストや外注の価格を抑えることも可能になっています。

・情報資産として蓄積できる

コンテンツは企業の重要な資産のひとつになります。

たとえばWebコンテンツは一度作成・発信すればWeb上に掲載され続け、情報資産として蓄積されます。そしてGoogleから良質なコンテンツであると評価されれば検索結果の上位に表示され、長期間にわたる集客効果が見込めます。最近は訪日外国人も増加しているため、海外向けの情報発信や海外で人気のアニメなどのコンテンツマーケティングも重要視されています。

また、コンテンツマーケティングで作成したコンテンツは社内での新卒社員研修や営業活動のためのツールとしても応用可能ですし、広告運用やLP作成の際に流用することもできます。

・SNSでの拡散効果が期待できる

SNSが普及し、「シェア」などの情報拡散行為が一般化した現在では、ユーザーは情報を収集するだけでなく自ら情報を発信する立場でもあると言えます。

ユーザーの興味・関心を満たすすぐれたコンテンツやおもしろいコンテンツ、ユーザーの悩みを解決する有益なコンテンツなど、ユーザーのニーズに応えるコンテンツはシェアされ、自然に拡散されるようになりました。

企業側としてはコンテンツを発信して待ち構えるだけでおのずと集客ができ、ターゲットユーザーと接点を持てる点・有益な情報を発信することが企業のブランディングになる点などがメリットです。

コンテンツマーケティングで懸念されるデメリット

・効果が出るのに時間がかかる

多くのメリットがある一方で、成果を得るのに時間がかかる点はデメリットだと言えるでしょう。

コンテンツマーケティングの手法は「嫌われないマーケティング」である反面、ユーザーのニーズに沿った良質なコンテンツを配信したとしても、Googleに認識されてから検索結果の上位に表示されるようになるまでに数週間から数か月かかる場合があります。

また、検索エンジンからの流入やSNSで集客した潜在顧客をファンに育てて定着させるためにはある程度の時間がかかるのが常です。

・継続的な配信が必要になる

Webサイトに新しいコンテンツが掲載されないとユーザーのアクセスは減少し、コンテンツ配信の間隔が空きすぎることもユーザーが離れてしまう要因になります。

そこで、Googleをはじめとした検索エンジンで上位表示されるためにも、継続的にコンテンツを制作・更新し続けることが不可欠になります。

コンテンツマーケティングでは、成果がなかなか出なくてもコンスタントにコンテンツを配信し、継続的に運用していく体制を構築する必要があります。予算が豊富な大手はともかく、スタートアップなどリソースや予算が足りない場合は、ライターの確保には副業希望者が多く登録するランサーズなどのプラットフォームを利用する企業が多いようです。短期的な集客効果・売上向上を狙う場合には広告運用のほうが適していると言えるでしょう。

・コンテンツの制作に時間がかかる

コンテンツマーケティングの重要なプロセスであるコンテンツ制作=記事制作の進め方は、未経験者が品質を高めようとすればするほど時間がかかるものです。文字数も3千字以上であったりデザインも考える必要があり、効果が出始めるタイミングが遅いことから、施策に途中で見切りをつけてしまう企業は少なくないようです。コンテンツのネタが不足した場合、「はてな」「ヤフー」「YouTube」「wiki」や様々なアプリなどで有益で面白い情報を検索してみることをお勧めします。

関連記事:

コンテンツマーケティングを始めるためのステップ

次に、コンテンツマーケティングの戦略を立てるうえでのステップややり方をご紹介します。

ターゲットとなるユーザーにとって適切な内容を備えたコンテンツを作成・配信し、見込み顧客に認知してもらい、最終的なコンバージョンにつなげるためには「誰に」「何を」「どのような手順・順番で」伝えるかを決める必要があります。

「成果を得るのに時間がかかる」というデメリットをカバーすることも意識しましょう。

【ステップ1】マーケティング施策の課題抽出と目標(KPI)設定

最初に、現状のマーケティング施策のどこに問題点があるかを洗い出してみましょう。たとえば「コンバージョン単価が高く、広告予算がふくらみがちである」「集客はできているがリピートされていない」といった課題が挙げられるでしょう。

そのうえで、問題点をピンポイントで解決できるビジネスゴール(目的)やROI・目標CVR(コンバージョン率)を設定します。たとえば顧客の獲得が課題であれば顧客獲得数の最大化を、リピートされないことが課題であればユーザーの月間の再訪問数を増やすことがビジネスゴールになるでしょう。どんなゴールであっても分析ツールを使って分析や計測を行い、しっかりとした調査を行うことが重要です。最初に設定した指標に基づいた調査が完了したら、スケジュールに沿って編集者がマネタイズできるコンテンツの制作を続けていきます。

コンテンツマーケティングは短期間では成果が出にくいため、成果が出る前にマーケティング施策を中断してしまう企業もあるようです。最終目標であるビジネスゴールとあわせて、それぞれの段階における目標(KPI)を設定することが重要です。

【ステップ2】ペルソナの設定

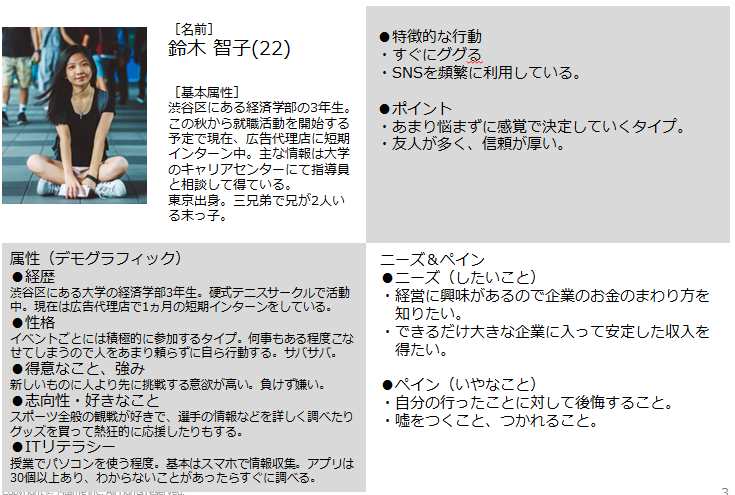

マーケティング施策の課題抽出と目標設定ができたら、ペルソナの設定に進みます。

ペルソナ設定とは、見込み客のニーズをとらえるために、自社の商品・サービスに関心のある特定のひとりのユーザーを具体的な人物像として設定する考え方です。

年齢、性別、職業、居住地などの属性を細かく設定して特定の人物像に絞り込むことにより、自社のユーザーが抱えている悩みや知りたいことがイメージしやすくなり、それを解決できるような情報戦略とアプローチ方法が設計しやすくなります。

ターゲットの行動や思考をより深く理解するために、過去に購入歴やリピート歴のある顧客のペルソナ像を参考にしても良いでしょう。

ペルソナはできる限り詳細に設定しておくことで、ターゲットに合わせたコンテンツの制作・配信がより効率的にでき、社内での認識のぶれを防ぐことができます。

ペルソナ設定の具体例

関連記事:

【ステップ3】カスタマージャーニーの設定

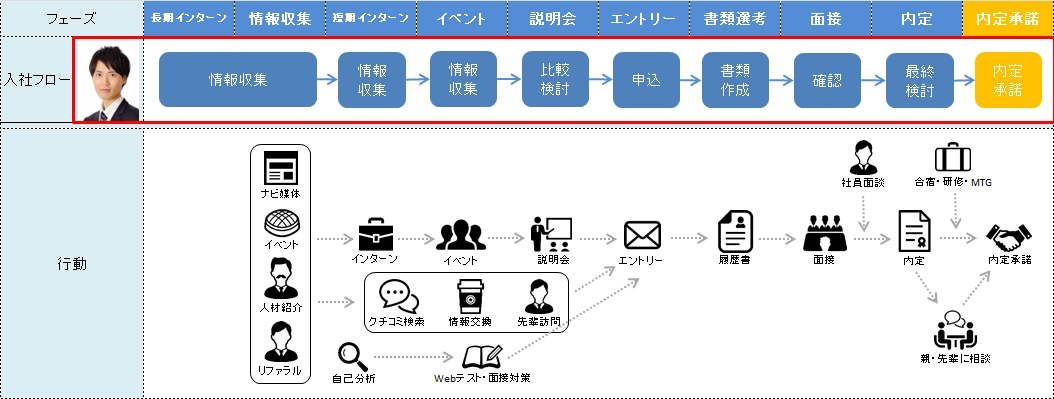

ペルソナ設定ができたら、カスタマージャーニーの設定をします。

カスタマージャーニーとは、ペルソナの思考・行動・感情の「現在地」にあわせてどのようなアプローチをすればよいかを明確に図示したものです。

ペルソナ設定で絞り込んだターゲットに対してカスタマージャーニーマップを作成し、コンテンツ(情報)をどのような順番で提供すればよいのかを検討します。

カスタマージャーニーマップを作成することで、ペルソナによる自社サービス・商品の認知、検討、購入・利用、リピートという一連の流れ(フェーズ)を俯瞰することができ、ビジネスゴールの達成に近づけることができます。ペルソナのイメージがどうしても沸かない場合には、近い属性の人にアンケートを取る方法もお勧めです。

就活生をターゲットに設定したカスタマージャーニーマップの例

関連記事:

【ステップ4】コンテンツマップの作成

カスタマージャーニーマップが出来たら、コンテンツマップを作成します。

カスタマージャーニーマップによって明確になった「どのような情報を、どのような順番で伝えるか」に沿い、コンテンツマーケティングの手法のうちどれが最適か、自社のサービスの認知度や購買意欲といったユーザーの現在地にあわせて選定してカスタマージャーニーマップに記載していきます。

【ステップ5】メディアの選定

伝える内容(コンテンツ)が決まったら、それをどのメディア(媒体)あるいはフォーマットに掲載するかを検討します。

たとえば、同じビジネス系ノウハウ解説のコンテンツであっても、ペルソナの属性や思考、フェーズによって適切なメディアは異なります。PDFファイルで提供するのか、動画で提供するのかなど、ペルソナにあわせてメディアを選びましょう。

【ステップ6】コンテンツの作成と効果測定

カスタマージャーニーを作成したら、コンテンツを作成して施策を実行し、効果を見張りましょう。

コンテンツマーケティングでは成果が出るタイミングを待ちながら検証と改善を重ね、軌道修正をしていかなければなりません。その結果、ペルソナやカスタマージャーニーを再設定しなければならないこともあるでしょう。

効果を見張ることは地道な作業の積み重ねになりますが、ユーザーとの接点が生まれるためにはつねにユーザーの現在地に寄り添いながら施策を打つことが大切です。ユーザーとのコミュニケーションがひとたび生まれれば、より一層、ユーザーの現在地に寄り添った施策を打てるようになり、ビジネスゴールの達成に近づくことができます。

関連記事:

コンテンツマーケティングで成果を上げるための手法

コンテンツマーケティングで成果を上げるためには、ユーザー目線に立った良質なコンテンツを作成すると同時に、適切なタイミングで継続的、安定的に配信していくことが重要です。

せっかく作成した良質なコンテンツも顧客や潜在顧客に見つけてもらえなければ意味がありません。そこで、コンテンツを広めるための手法として、ターゲットユーザーの属性やフェーズにあわせた広告やSEOなどの手法がとられます。SEOを上げるためにはコンテンツマーケティングや優良なドメインの取得など、色々な方法があります。

ここでは、戦略タイプ別の集客経路として4つの手法をご紹介します。

・コンテンツSEO

コンテンツSEOでは、狙いたいキーワードを中心にSEOを意識した良質なコンテンツを制作し、検索エンジンでの上位表示を目指します。さらに、関連するコンテンツを複数展開してWebサイトの専門性を高めていきます。

検索エンジンはユーザーにとって有益な情報を掲載しているWebサイトやページを評価して上位に表示させるので、コンテンツSEOに沿って作成・配信したコンテンツは集客効果に寄与し続けることになり、コンテンツマーケティングの考え方に最も合致したプロモーション手法だと言えます。

・お役立ち系(エデュケーショナル)

すでに購入の検討段階に入っているユーザーはその商品・サービスに関する情報を積極的に検索するので、おもに検索エンジンから獲得されることになります。

お役立ち系はニッチなキーワードをもとに展開するコンテンツで、比較的購入意思の高いユーザーに対して有効です。商品の使い方や他社製品との比較など、興味・関心度の高いユーザーの情報ニーズに応えるコンテンツとしてリードナーチャリング(顧客の育成)の効果が期待できます。

・共感を誘うコンテンツ

オリジナリティがあり、ユーザーにとっておもしろい、楽しい、美しいといった感情に訴え、価値を認められるコンテンツは自然とシェア(拡散)されることが期待され、SNSへのアプローチを担うことができます。

さらに多くのユーザーの共感を得ればそれだけ集客効果は大きく、ファンとなった顧客とのエンゲージメント(関係性)の構築と継続にも寄与します。

・広告

ここでいう広告は商材のアピールに終始するような一方的な売り込み型のものではなく、課題解決のヒントなどユーザーが欲しい情報、必要としているコンテンツ(情報)を入り口とするものです。

具体的には、インターネット上で情報収集をしているユーザーに対して、Webサイトの記事との共存が可能なネイティブ広告や、検索エンジン内で表示可能なリスティング広告などで発信するのが有効です。

関連記事:

コンテンツマーケティングに必要なツール

コンテンツマーケティングで成果を上げるためには、ユーザー目線に立った良質なコンテンツを安定的に配信することと、ターゲットユーザーの情報ニーズや購買フェーズにあわせてコンテンツを広める手法を選定することの二軸が必要です。

次に、コンテンツマーケティング施策の効率的な運用に欠かせないツールをご紹介します。

・CMS

Webサイトの管理ツールであるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)は、自社サイトやブログなどのオウンドメディア運用にとくに役立ち、大量のページや複数のブログなど多くのコンテンツを管理する際に便利です。

CMSにはWordpressなどに代表されるように無料でスタートできるものもあり、専門知識を持たずともWebサイトの更新・管理を行えるというメリットから、幅広い業種で活用されています。

弊社が提供するCMS BlueMonkeyの管理画面です。公開ページと同じ見た目でWebコンテンツの編集ができるのが特徴です。

CMS「BlueMonkey」を開発・提供しているクラウドサーカスは、ホームページ制作から運用サポート、リード獲得支援まで、ワンストップでサービスを提供しています。ご興味のある方は、ぜひ資料をご覧ください。

CMS BlueMonkeyとクラウドサーカスのホームページ制作の資料を見てみる

・MA

マーケティング活動の業務とプロセスを自動化するツールであるMA(マーケティングオートメーション)は、コンテンツによって顧客を育成するプロセスを自動化することができます。また、獲得した顧客情報を営業部門にスムースにパスすることが可能です。

MAツールの代表的なものにはMarketoやSalesforce Pardotなどがあります。

また、国産ツールでは弊社が提供するBowNowや、SATORIなども近年支持を集めています。

MAツールをコンテンツマーケティングに導入する際には、カスタマージャーニーの整理と適切なコンテンツ配信を土台として、マンパワーだけで実行するには厳しい業務をサポートする手段として活用すると良いでしょう。

・Google Search Console

Google Search Console(グーグル サーチ コンソール)は、Webサイトにアクセスしたユーザーがどのようなキーワードで検索したのかを調べられるツールです。

キーワードごとの表示回数やクリック数などが一覧でわかるので各種のSEO施策に役立ち、コンテンツを作成する際のキーワード選定に便利です。

関連記事:

・Google Analytics

アクセス解析ツールであるGoogle Analytics(グーグル アナリティクス)は、コンテンツマーケティングの効果測定に不可欠なツールのひとつです。

Webサイトのアクセス状況や、Webサイト内でのユーザーの閲覧行動を追跡・計測でき、社内でのデータ共有にも便利です。

アクセス解析に必要な機能を無料で利用できることから、企業規模を問わず多くの企業で導入されているツールです。

関連記事:

【BtoB】コンテンツマーケティングの事例

株式会社キーエンス

株式会社キーエンスは、測定器やセンサーなどの精密機器を扱う企業です。コーポレートサイトと多数のBtoB特化型オウンドメディアを所有しており、スムーズな導線設計で集客、リード獲得を行っています。

オウンドメディアは主に専門的な用語の説明を行っており、自然検索により集客を行っています。コーポレートサイトとオウンドメディアの双方に資料ダウンロードフォームがあり、記事やサイトを閲覧していると自然と資料ダウンロードフォームへと行きつくような設計になっています。

資料の数は膨大で、オウンドメディアごとのテーマに沿ったものや、カタログ、技術資料、マニュアルのほか、「工場で使えるWi-Fiの活用ガイド」といったお役立ち資料を提供しているのも特徴です。

自然検索により集客を行い、質の高いコンテンツにより会員登録・資料ダウンロードを促してリード情報を得ているコンテンツマーケティングの事例です。

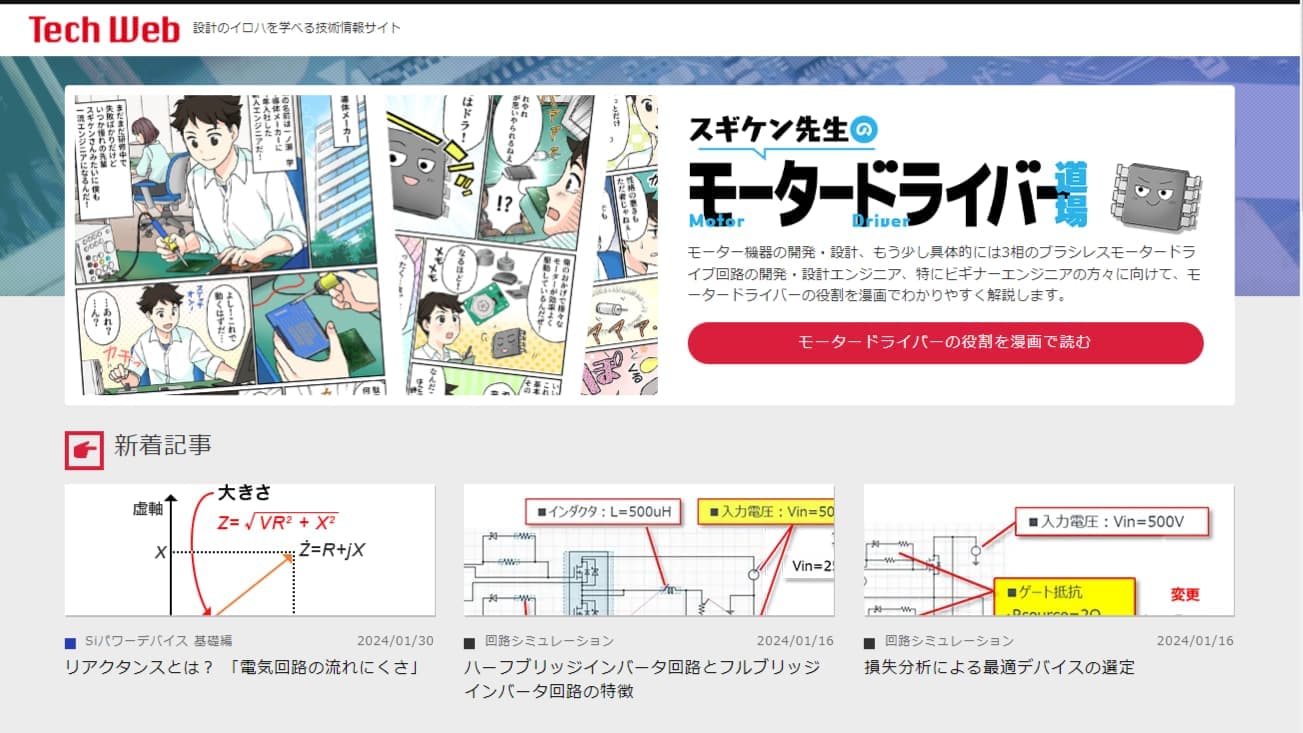

ローム株式会社

ローム株式会社は、半導体製品を中心とした電子部品メーカーです。電源ICの開発者向けに技術情報を提供しているオウンドメディア「Tech Web」を運営しています。

サイトに掲載している情報は、基礎編・設計編・評価編・応用編などに分類され、図を使って詳しく解説されています。ユーザーが読みやすいように配慮した、質の高いコンテンツを掲載しているのが特徴です。個人情報を入力することで、事例や製品の活用方法をまとめた資料がダウンロードできます。また、ウェビナーページへのリンクも設置されています。

ターゲット特化のコンテンツを制作し、顧客情報の獲得やセミナーへの誘導などを行っている事例です。

【BtoC】コンテンツマーケティングの事例

サントリー株式会社

テレビCM、動画、SNS、テキストコンテンツなど、様々なメディアを活用してユーザーにアプローチしています。複数のメディアを運用していますが発信内容は明確に分けられており、閲覧ユーザーを意識した投稿内容になっています。

自社のホームページでは「SUNTORY POST」として、様々なコンテンツが掲載されています。「SUNTORY POST」について公式サイトは、『CMやリリースからは見えてこない、サントリーグループのまだ知られていない一面を知ってもらいたいという思いで立ち上げました。』と紹介。インタビュー記事のほか、自社の取り組みを解説した記事や、『【ASMR】ベートーヴェン「第九」(歓喜の歌)を、地球をめぐる水の音で奏でてみた』といった一風変わった記事も掲載されています。

さらに、様々なカクテルを紹介する「カクテルレシピ検索」というコンテンツも掲載しており、カクテル名で検索をするとSEO上位に表示される記事が多く見られます。

https://cocktailrecipe.suntory.co.jp/wnb/cocktail/top/temp__top

X(旧Twitter)では、ややくだけた口調でキャンペーン情報や新商品情報などを投稿し、Instagramではお酒に合うレシピの紹介を行うなど、メディアで投稿する内容を明確に分けてユーザーにアプローチしている事例です。

https://www.instagram.com/suntory_jp/

株式会社メルカリ

https://mercan.mercari.com/

株式会社メルカリが運用する「mercan」は、自社の採用を目的としたオウンドメディアです。社員がどうしてメルカリに入社したのかを紹介する「私がここで働く理由」やリーダー層が何を考えて仕事に取り組んでいるのかを紹介する「Meet Mercari’s Leaders」などの、インタビュー記事で構成されています。

採用目的のオウンドメディアを作ることで、求職者は企業の理解を深めることができ、採用時のミスマッチを減らすことができます。また、より自社に共感した求職者からの応募も期待できます。

2025年コンテンツマーケティングのトレンドは?

マルチメディアでの発信

ブログを閲覧する顧客は、SNSを使っている・動画を見ているとは限りません。ひとつのメディアで情報発信を行うと、その他のメディアを利用する顧客にアプローチできない可能性があります。

近年デジタル化が急速に進み、様々なメディアが台頭しました。多くの顧客にアプローチしたいなら、複数メディアでのコンテンツ配信が必要です。より効果的に情報発信を行いたい場合は、媒体ごと、ユーザー層にあわせたコンテンツ内容にすることも求められます。

複数メディアで発信するためには、多くのリソースが必要となります。コンテンツマーケティングの専任者がいれば計画通りに作業がはかどりますが、そこまでの予算が取れない中小企業は多いのではないでしょうか。複数メディアで情報発信をしたいがコンテンツ制作まで手が回らない、という場合は、ブログ記事をSNSに流用する、メルマガで活用する、古いコンテンツを再利用するなど、コンテンツのリサイクルがおすすめです。

またコンテンツマーケティングのプランニングのノウハウがない場合は、代理店や制作会社に依頼してしっかりとした企画書や実施のポイントを提案してもらうことをお勧めします。

人間味のあるコンテンツ

多くのコンテンツがあふれ、SNSが進化するにつれて、人間味のあるコンテンツが求められるようになりました。世界的にも様々な企業が、情報発信の内容を「フォーマル」から「フレンドリー」へと変えています。今後もその傾向は高まると考えられます。

ここを理解していないとコンテンツマーケテイングは失敗してしまいます。共感される情報発信を実現するのに重要なのは、コンテンツマーケティングの作り方です。良いコンテンツを作成するには「設計が9割」と言われています。まずはコンテンツマーケティングを行う必要性をしっかり理解し、ブログや事例・フレームワークの作り方を把握した上で人間味のあるコンテンツを作成していきましょう。

マイクロインフルエンサーと提携

マイクロインフルエンサーとは、ニッチ・小規模なフォロワーを持つインフルエンサーのことです。主にフォロワー数が数千〜10万程度のインフルエンサーのことを指します。

マイクロインフルエンサーは、多くのフォロワー数を持つメガインフルエンサーよりもユーザーとの距離が近く、特定のターゲットに強い影響力があります。良質で専門性の高いコンテンツを作るマイクロインフルエンサーと提携できれば、効果的な訴求が狙えます。

これは先述した「人間味のあるコンテンツ」としても活用できます。ブランドを支持する信頼できるインフルエンサーと提携することで、人間的な要素を取り入れた宣伝ができ、ニッチなユーザーとつながることも可能です。

これまでSNSの宣伝力=フォロワー数と考えられてきました。しかし、アルゴリズムの変更により良いコンテンツであればバズる・拡散される可能性が高まっています。フォロワー数は必ずしも重要な要素とは言えなくなりました。意識したいのは、コンテンツの質や数、信頼性です。

AIを活用したコンテンツ制作

コンテンツマーケティングを専門とする人材を雇おうとすると、年収の相場がかなり高くなってしまいます。未経験で求人を出したりアルバイトを雇って作業するとなると、効果が出るまでにさらに長くの時間がかかってしまいます。そこで、AIチャットボットがサイト閲覧者の質問に答えたり、AIで広告をパーソナライズ化させたりと、既に様々な場面でAIが活用されています。

今後は生成AIを使ったコンテンツ制作の動きも拡大していくでしょう。ただし、GoogleはAIコンテンツをスパムとしてみなしており、AIの回答をそのまま活用すると信頼性が低下する可能性があります。AIはあくまで、コンテンツ制作の補助として使うようにしましょう。

まとめ

コストをかけずに始めることができ、作成したコンテンツは資産となり、見込み客を広く獲得できるうえ自社商品やブランドのファン化を狙えるなど、コンテンツマーケティングには多くのメリットがあります。

ただし、成功のためには自社が発信したい内容に偏ることなく、見込み客や顧客の情報ニーズと伝えるべきタイミング、適したメディア(媒体)を見極める必要があります。

自社で設定したペルソナの情報ニーズや購買までの各フェーズに沿ってコンテンツの内容と届け方を検討し、それぞれの段階で適切なコミュニケーションをとることが重要です。

効果が見えるまで地道に継続できるよう、CMSで効率的にコンテンツ作成を行い、SEOにも役立つアクセス解析ツールのほか、MA(マーケティングオートメーション)、CRMなどのツールを活用してより効率的にコンテンツマーケティングを実践しましょう。

国産CMS、BlueMonkeyは、コンテンツマーケティングに役立つSEO設定やブログ形式で記事を投稿できるメディア機能、フォーム管理機能など、BtoB企業が必要とする機能を搭載しています!

国産ならではの充実したサポート体制も充実。導入時の「操作講習」、気軽に聞ける「チャット・メールサポート」、Webサイトを作ったあとの運用やPDCAサイクルまで支援する「カスタマーサクセス」まで、幅広いサポートを行います。

CMS「BlueMonkey」を開発・提供しているクラウドサーカスは、ホームページ制作から運用サポート、リード獲得支援まで、ワンストップでサービスを提供しています。ご興味のある方は、ぜひ資料をご覧ください。

CMS BlueMonkeyとクラウドサーカスのホームページ制作の資料を見てみる

上場企業で使用のCMSランキングで国産第3位!

BlueMonkeyの概要資料はこちらからダウンロードできます。

この記事を書いた人

クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長

長谷川 潤

プロフィール

1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。