【2026年最新】ホームページ制作で使える補助金・助成金を徹底解説

2026年最新版のホームページ制作に使える補助金・助成金情報をまとめて解説。国・自治体ごとの最新制度や対象条件、申請ステップ、採択事例・失敗しないコツまで完全網羅していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

【2026年最新】ホームページ制作で使える補助金・助成金まとめ

ホームページ制作やリニューアルでよく耳にする公的支援制度が「補助金」と「助成金」です。いずれも国や自治体が企業のIT活用を後押しするために設けており、制作費の一部を補填できる点が大きな魅力です。経済産業省が所管するものを「補助金」、厚生労働省が所管するものを「助成金」と呼びます。

特に補助金は対象制度の種類が多い一方で、審査が厳しく競争率も高めです。対して助成金は要件を満たせば比較的受給しやすいものの、ホームページ制作に利用できる制度は限られています。コストを抑えながら効果的にサイトを整備したい事業者は、最新の募集状況を確認し、自社に合った制度を検討することが重要です。

ホームページ制作にも補助金・助成金が使えるの?

ホームページ制作にも、国や自治体が提供する補助金・助成金を活用できる場合があります。これらの制度は、事業者の成長やIT導入を促進するために費用の一部を支援する仕組みで、近年のデジタル化の加速を背景に利用ニーズが高まっています。

ホームページ制作費は数十万円規模になることも多いですが、補助金や助成金を活用すればコストを大きく抑えることが可能です。ただし、両者は目的や要件が異なり、特にホームページ制作に使える制度は補助金が中心となっています。補助金と助成金の違いについては、以下で詳しく解説します。

補助金と助成金の違い

補助金や助成金は、どちらも公的な資金から捻出されており、原則は返済不要の交付金制度である点は同じです。また、どちらも一定の要件を満たせば応募することができ、事前の審査及び事後のチェックがあります。

ただ管轄先の組織や受給までのハードルの高さ、財源などは異なります。双方の相違点を以下の表にまとめました。

| 補助金 | 助成金 | |

|---|---|---|

| 管轄先 | 経済産業省・地方自治体 | 厚生労働省 |

| 財源 | 税金 | 雇用保険料 |

| 制度の目的 | 経済や地域の活性化 | 労働条件の改善 |

| 特徴 |

|

|

| 申請期間 | 数週間〜1か月程 | 随時、もしくは長期間 |

| 受給のハードル | 高め。申請しても必ず受給できるわけではない。 | 低め。要件を満たしていれば、 比較的支給されやすい。 |

| 具体例 |

|

|

「補助金」は予算や採択件数が決まっており、募集件数に対して申込数が上回ることも多く、申請しても必ず受給できるわけではありません。経済産業省や地方自治体が管轄となっており、財源は税金から捻出されます。抽選や先着順など公募方法にもよりますが、申請の際には、この制度の目的である「経済や地域の活性化」に対して必要性を強調するなどの対策も意識しましょう。

「助成金」は、受給のための要件を満たしている企業であれば、比較的支給されやすい給付金制度です。労働条件の改善を目的としているため、提出書類で妥当性をアピールできれば、採択される可能性は高まります。とくに地方自治体の補助金には「助成金」という呼び名がつかわれる場合が多いです。

給付金との違い

補助金や助成金と混同されやすいものに、「給付金」があります。給付金は、補助金や助成金との間に明確な区分はありませんが、個人を対象としている傾向が強いです。一方で補助金や助成金はほとんどの場合、企業やビジネスを営む事業者を対象としています。

個人を対象とした給付金の例として、具体的には「失業等給付」「育児休業給付金」などがあります。基本的に要件を満たしていれば支給されますが、補助金や助成金のように採択が必要な場合もあります。「給付金」という名前だけで判断するのではなく、事前に内容を確認することが大切です。

【2026年最新】ホームページ制作で使える"国"の補助金・助成金早見表

ホームページ制作に活用できる国の補助金・助成金は、IT導入や販路開拓、働き方改革など支援目的に応じて複数用意されています。それぞれ補助率や上限額が異なるため、自社の計画に最適な制度を選ぶことが重要です。

以下の内容は補助金・助成金の早見表です。詳細な要件や最新情報については、必ず各制度の公式サイトをご確認ください。

| 制度名 | 補助額・助成額(目安) | 補助率・助成率 |

|---|---|---|

| IT導入補助金(通常枠) | 5万~450万円 | 対象経費の1/2 (要件により2/3) |

| 小規模事業者持続化補助金 (一般型) |

上限50万円 (条件により加算あり) |

対象経費の2/3 (赤字事業者は3/4) |

| 働き方改革推進支援助成金 | 100万~480万円 (成果目標や賃金引上げの組み合わせによる) |

上限額または対象経費×3/4 (条件により4/5) |

| ものづくり補助金 | 750万~2,500万円(高付加価値枠)/ 最大3,000万円(グローバル枠) |

中小1/2、小規模2/3 |

| 新事業進出補助金 | 2,500万~7,000万円 (事業規模により変動) |

1/2 |

| 地方自治体の補助金・助成金 | 制度ごとに異なる | 制度ごとに異なる |

| 事業再構築補助金・成長分野進出枠 (通常類型) |

100万円〜6,000万円 従業員数規模によって異なる |

中小企業 1/2(2/3)、 中堅企業 1/3(1/2) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |

【2026年最新】ホームページ制作で使える"市区町村・地方自治体"の補助金・助成金早見表

自治体ごとに、ホームページ制作や更新を支援する補助金が多数用意されています。対象者や上限額は地域ごとに異なるため、事業エリアの制度を確認しながら最適な支援を活用しましょう。

| 地域・自治体 | 制度名 | HP関連の主な補助内容 | 補助率 | 上限額(HP関連) | 2025年度の受付状況※ |

|---|---|---|---|---|---|

| 東京都中央区 | 中小企業ホームページ 作成費補助 |

中小企業のホームページ作成費用 の一部を補助 |

― (区HP参照) |

― | 令和7年度分は申請受付終了 |

| 東京都江戸川区 | 販路拡大支援事業助成金 | 外注によるHP作成・リニューアル、 EC機能・多言語対応付きHP作成・改修 |

1/2以内 | 通常10万円/ EC・多言語20万円 |

予算枠到達で受付終了 (詳細は区HP要確認) |

| 東京都港区 | 創業・スタートアップ 支援事業補助金 |

創業後2年未満の新規HP作成費 (既存HP・EC・LPがある場合は対象外) |

2/3以内 | 30万円 | 令和7年度も制度あり (最新の受付状況は港区HP要確認) |

| 東京都世田谷区 | 世田谷区中小事業者 経営支援補助金 |

販路拡大を目的とした HP制作・ECサイト構築等 |

1/2以内 | 20万円 | 令和7年度(2025年度) の申請受付は終了 |

| 東京都足立区 | ホームページ作成・ 更新補助金 |

HP新規作成・全面リニューアル、 PR動画制作費 |

1/2 | 通常10万円/ HP+動画15万円 |

予算額に達し次第終了 (申請前に事前相談必須) |

| 東京都葛飾区 | 葛飾区ホームページ作成費 補助金交付事業 |

HP新規作成・全面改修、 日本語/外国語対応、 ECサイト新規構築、PR動画作成 |

1/2 | 日本語5万円/ 外国語8万円/ EC10万円/ 動画2万円 |

予算枠内で受付。 着手前申請が必要 |

| 宮城県登米市 | 登米市ビジネスチャンス 支援事業【産業支援】 |

商品力向上支援の一環 としてのHP作成委託料 |

1/3以内 | 30万円 | 募集時期・枠は市HPの 手引きで要確認 |

| 山形県鮭川村 | 小規模企業者支援事業補助金 | 起業・持続化支援の中で HP作成費を補助対象 |

― (要項に明記された 上限のみ) |

40万円 | 令和7年度募集は終了 |

| 栃木県 | 海外販路開拓・拡大支援事業費補助金 | 海外向けECサイト構築や 海外販路拡大のためのHP制作・改良費 |

3/4以内 | 50万円/年 | 令和7年度分の募集は終了 |

| 埼玉県富士見市 | 富士見市中小企業チャレンジ支援事業補助金 | 販路開拓事業として、 HP新規作成・内容変更、 HP作成ソフト・解説本購入費 |

1/3以内 | 5万円 | 令和7年4月1日〜予算終了まで受付 |

| 福井県越前市 | 新規創業支援事業補助金 | 創業時の初期費用として、 販路開拓に必要なHP作成・更新費を補助 |

2/3以内 | 20万円 | 対象期間: 令和6年4月1日〜令和7年2月28日 (詳細は商工会議所要確認) |

| 静岡県三島市 | 農商工連携・6次産業創出事業費補助金 | 販路開拓活動費として、 地域産品を活用した事業のHP作成代 |

1/2 | 40万円 | 随時募集 (令和7年度予算120万円・約3件、 残枠は市HP要確認) |

| 愛知県蒲郡市 | 蒲郡市がんばる中小企業者応援補助金 | IT導入事業の一環として、 HP新規作成・改修費、 通販サイト新規出店費 |

1/2 | 10万円 | 令和7年4月1日〜令和8年1月30日まで受付(予算内) |

| 鳥取県倉吉市 | 倉吉スマイルプロジェクト推進事業 | 女性活躍・共同参画事業における HP作成委託料 |

補助対象経費の 6/7以内 |

30万円 | 交付決定日〜令和8年3月31日実施分が対象(公募スケジュールは市HP要確認) |

ホームページ制作に使える"国"の補助金・助成金の詳細

国が実施する補助金・助成金制度は、ホームページ制作やリニューアル費用の負担を軽減できる重要な支援策です。

一般に、厚生労働省が扱う「助成金」は要件を満たせば受給しやすい一方、ホームページ制作に使える制度は限られています。これに対し、経済産業省が実施する「補助金」は審査が必要ですが、IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金など、ホームページ制作を対象とした制度が複数あります。

2026年に提供されている国の補助金・助成金は様々なものがありますが、特にホームページ制作などに活用できる補助金の代表例は以下の通りです。

|

用途や対象経費が制度ごとに異なるため、条件を確認しながら自社に最適な補助金を選ぶことが重要です。以下でさらに詳しく解説します。

IT導入補助金

中小企業・個人事業主がITツールを導入する際に利用できる「IT導入補助金」について解説します。

参考: IT導入補助金2025

IT導入補助金の概要

「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者が、業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を目的として、登録されたITツール(ソフトウェア・サービス等)を導入する際に、その費用の一部を国が補助する制度です。補助対象には、支援事業者が登録された「IT導入支援事業者」と連携して申請する必要があります。

目的に応じた5つの類型

IT導入補助金(2025年11月時点)は、目的に応じて以下の5つに分類されています。各類型の概要や主な補助内容を以下の表にまとめました。

- 通常枠

- インボイス枠(インボイス対応類型)

- インボイス枠(電子取引類型)

- セキュリティ対策推進枠

- 複数社連携IT導入枠

| 類型 | 概要・目的 | 主な補助内容 |

|---|---|---|

| 通常枠 | 企業の課題に合うITツール導入を支援、 労働生産性の向上をサポート |

ソフトウェア導入費 (補助率1/2・要件で2/3) |

| インボイス枠 (インボイス対応類型) |

会計・受発注・決済のインボイス対応 | ソフト・PC等 (補助額50万円以下の部分は補助率3/4以内(小規模は4/5)、 50万円超の部分は2/3以内) |

| インボイス枠 (電子取引類型) |

受発注機能を供与し、 生産性向上と制度対応を支援 |

ソフト導入 (中小企業・小規模事業者等:2/3以内、 その他の事業者等:1/2以内、上限350万円) |

| セキュリティ対策推進枠 | サイバー攻撃リスク低減 | セキュリティサービス導入 (小規模事業者2/3以内、中小企業1/2以内/補助額:5万~150万円) |

| 複数社連携IT導入枠 | 複数事業者の連携デジタル化支援 | ソフト3/4〜4/5、ハード1/2、上限3,000万円など |

詳細な情報については公式サイト( IT導入補助金2025)をご確認ください。

ホームページ制作で申請する際の注意点

ホームページ制作でIT導入補助金を申請する際は、まず「ホームページを作るだけ」の内容では補助対象外となる点に注意が必要です。補助対象となるのは、事務局に登録されたITツールの導入費用であり、生産性向上に資するソフトウェアやオプション、役務などが明確に定められています。そのため、ホームページ制作だけでは要件を満たさない場合があります。

「予約システム」や「売上管理システム」など、生産性向上に直結するITツールは補助対象となり得ます。こうした機能と連動したホームページ制作にすることで申請の適合性が高まるため、ITツールの導入と組み合わせて申請することをおすすめします。

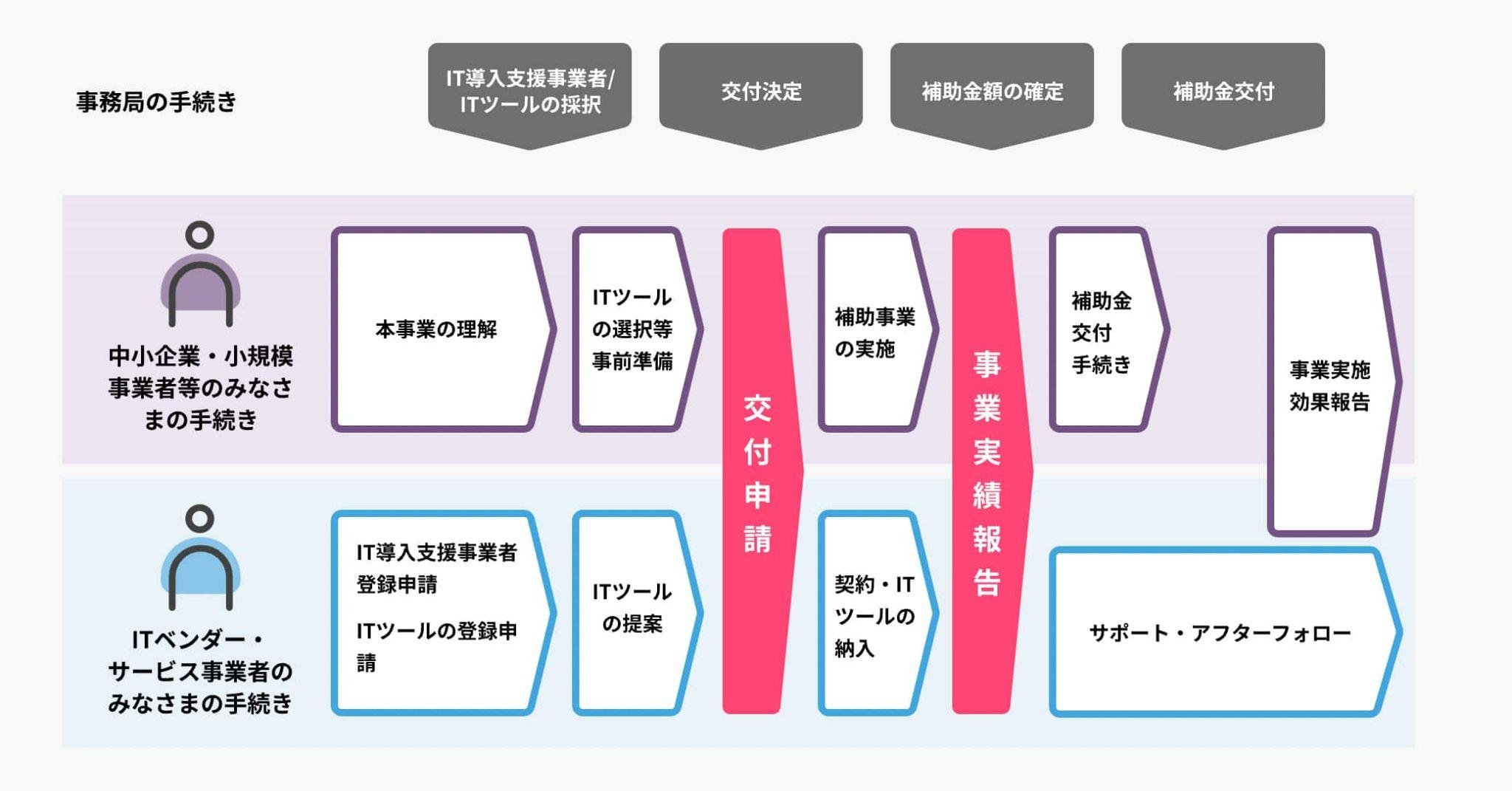

申請手続き

申請手続きは、まず導入するITツールを決め、IT導入支援事業者と協力して交付申請(書類提出)を行います。事務局から「交付決定」が出てから、ITツールの発注・契約・支払いを行い、その証憑類を事務局へ提出します。提出内容をもとに補助金額が確定し、補助金が交付される流れです。

ケースによって必要書類や手続きが異なるため、詳細は必ずIT導入支援事業者と確認しましょう。なお、複数社連携IT導入枠は申請フローが一部異なる点にも注意が必要です。

申請スケジュール

IT導入補助金は、類型ごとに複数回の締切が設定されています。2025年度は通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠がいずれも「7次」「8次(最終回)」まで公募が予定されており、最終締切は2026年1月7日(水)17:00です。複数社連携IT導入枠のみ、4次が最終回となり、他の類型同様、2026年1月7日(水)が締切となっています。

申請準備には時間を要するため、早めのスケジュール確認が重要です。詳細は公式サイトで公開されている事業スケジュールをご確認ください。

通常枠の申請締切日

| 回 | 締切日 |

|---|---|

| 7次締切分 | 2025年12月2日(火)17:00 |

| 8次締切分(最終回) | 2026年1月7日(水)17:00 |

インボイス枠(インボイス対応類型)の申請締切日

| 回 | 締切日 |

|---|---|

| 7次締切分 | 2025年12月2日(火)17:00 |

| 8次締切分(最終回) | 2026年1月7日(水)17:00 |

インボイス枠(電子取引類型)の申請締切日

| 回 | 締切日 |

|---|---|

| 7次締切分 | 2025年12月2日(火)17:00 |

| 8次締切分(最終回) | 2026年1月7日(水)17:00 |

セキュリティ対策推進枠の申請締切日

| 回 | 締切日 |

|---|---|

| 7次締切分 | 2025年12月2日(火)17:00 |

| 8次締切分(最終回) | 2026年1月7日(水)17:00 |

複数社連携IT導入枠の申請締切日

| 回 | 締切日 |

|---|---|

| 4次締切分(最終回) | 2026年1月7日(水)17:00 |

詳細はこちらから 事業スケジュール | IT導入補助金2025

事業再構築補助金

事業再構築補助金はコロナ禍で新たに登場した補助金です。

事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金は、ウィズコロナ及びポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業の思い切った事業再構築を支援することを目的とした補助金制度です。

中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の監督のもと、株式会社パソナが事務局業務を担っています。

しばらくの間公募が中断されていましたが、2024年4月に第12回公募が始まりました。「事業再構築」の対象となる取り組みは以下の通りです。

|

2024年4月に開始された第12回公募からは、これまであった「成長枠」や「グリーン成長枠」などは廃止されるなど、内容が一新されているので、公式サイトで最新情報を確認してから申請に取り組むことをおすすめします。

7つの申請類型と各補助上限額・補助率

事業再構築補助金にはA〜Fまでの7つの申請類型があり、補助上限額や補助率は類型によって異なります。以下は2024年5月時点における各申請類型の概要と、補助上限額・補助率です。対象となる事業者などの詳細は、公式サイトをご確認ください。

各申請類型の概要

| 申請類型 | 概要 |

|---|---|

| (A)成長分野進出枠 (通常類型) |

ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援。 |

| (B)成長分野進出枠 (GX進出類型) |

ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援。 |

| (C)コロナ回復加速化枠 (通常類型) |

今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や、事業再生に取り組む事業者の事業再構築を支援。 |

| (D)コロナ回復加速化枠 (最低賃金類型) |

コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援。 |

| (E)サプライチェーン 強靱化枠 |

ポストコロナの経済社会において、海外で製造等する製品の国内回帰や地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠な製品の生産により、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中小企業等に対する支援。 |

| (F)卒業促進 上乗せ措置 |

各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援。 |

| (G)中長期大規模賃金引上 促進上乗せ措置 |

各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援。 |

各申請類型の補助上限額・補助率

| 申請類型 | 補助上限額 | 補助率 |

|---|---|---|

| (A)成長分野進出枠 (通常類型) |

・従業員数20人以下:1,500万円(2,000万円) ・従業員数21~50人:3,000万円(4,000万円) ・従業員数51~100人:4,000万円(5,000万円) ・従業員数101人以上:6,000万円(7,000万円) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 (事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、 ②給与支給総額+6%を達成すること。) 廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ (市場縮小要件を満たして申請する場合のみ。) |

【中小企業】1/2 (2/3) 【中堅企業】1/3 (1/2) ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 (事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、 ②給与支給総額+6%を達成すること。) |

| (B)成長分野進出枠 (GX進出類型) |

【中小企業】 ・従業員数20人以下:3,000万円(4,000万円) ・従業員数21~50人:5,000万円(6,000万円) ・従業員数51~100人:7,000万円(8,000万円) ・従業員数101人以上:8,000万円(1億円) 【中堅企業】1億円(1.5億円) |

【中小企業】1/2 (2/3) 【中堅企業】1/3(1/2) ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 (事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、 ②給与支給総額+6%を達成すること。) |

| (C)コロナ回復加速化枠 (通常類型) |

・従業員数5人以下:1,000万円 ・従業員数6~20人:1,500万円 ・従業員数21~50人:2,000万円 ・従業員数51人以上:3,000万円 |

【中小企業】2/3 従業員数5人以下の場合400万円、 従業員数6~20人の場合600万円、 従業員数21~50人の場合800万円、 従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 3/4 【中堅企業】1/2 従業員数5人以下の場合400万円、 従業員数6~20人の場合600万円、 従業員数21~50人の場合800万円、 従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 2/3 |

| (D)コロナ回復加速化枠 (最低賃金類型) |

・従業員数5人以下:500万円 ・従業員数6~20人:1,000万円 ・従業員数21人以上:1,500万円 |

【中小企業】3/4(※一部 2/3) 【中堅企業】2/3(※一部 1/2) 要件①「コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること(任意)」を満たさない場合。 |

| (E)サプライチェーン 強靱化枠 |

5億円 ※建物費がない場合は3億円 | 【中小企業】1/2 【中堅企業】1/3 |

| (F)卒業促進上乗せ措置 | 各事業類型(A)~(D)の補助金額上限に準じる。 | 【中小企業】1/2 【中堅企業】1/3 |

| (G)中長期大規模賃金引上 促進上乗せ措置 |

3,000万円 | 【中小企業】1/2 【中堅企業】1/3 |

ホームページ制作で申請する際の注意点

事業再構築補助金は、新しく開始した事業の宣伝費用にも当てられるため、ホームページの制作にも利用できます。ECサイトの構築や、予約システムなどを搭載したホームページも対象になる場合があります。

ただ、ホームページの制作だけでは事業再構築補助金を受け取ることができないため注意が必要です。「新事業展開」に対する補助金であるため、事業計画に「新規事業への開拓」のためのホームページ制作を組み込む必要があります。新規事業と認められない事業についてのホームページ作成は、対象から除外されます。事業再構築補助金の申請には認定支援機関と一緒に「事業計画書」を作成する必要があります。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組むサービスや試作品開発、生産プロセスの改善を目的とした設備投資などをサポートする制度です。

2024年度における直近の公募18次締切は2024年3月27日に終了しており、今後の募集については公開されていません。これまでは年間約3、4回の公募があったため、次の19次公募は3、4ヶ月の間が空いてから募集されることが予想されています。

本補助金では、ただ単に広報を目的としたホームページ制作費用は対象外とされているため、今後新たに公募が開始された際にも詳細を確認する必要があります。企業の生産性向上を目的として、決済機能をもつECサイト、顧客管理機能を搭載した相談窓口のあるホームページといったような、ITシステムの構築や新規サービス開発などを含む高機能なホームページであることが条件です。利用したい場合は下記サイトをチェックしておくと良いでしょう。

詳細はこちらから:ものづくり補助事業公式ホームページ - ものづくり補助金総合サイト

ホームページ制作に使える"市区町村・地方自治体"の補助金・助成金の詳細

上記の制度以外にも、地方自治体が独自にホームページ制作やリニューアル費用を補助・助成しているケースがあります。ここでは、主な自治体の支援制度をまとめてご紹介します。補助内容や対象要件は自治体によって異なるため、お住まいの自治体の公式サイトなどで最新情報をご確認ください。

東京都

中小企業のホームページ作成費用の補助(東京都中央区)

※令和7年度申請受付終了

令和7年度中小企業ホームページ作成費補助金の申請受付は終了しています。

販路拡大支援事業助成金(東京都江戸川区)

江戸川区の「販路拡大支援事業助成金」は、区内の中小企業が販路開拓のために行うホームページ作成・改修、企業紹介動画、展示会出展などの経費を助成する制度です。

ホームページ作成費用は外注による制作・リニューアルが対象で、通常は上限10万円、ECサイト機能追加や多言語対応を行う場合は上限20万円まで助成されます。補助率はいずれも経費の2分の1以内です。予算枠に達すると受付終了となるため、早めの確認が必要です。

| 対象経費 | 補助率 | 助成上限額 |

|---|---|---|

| ホームページ作成・改修(外注) | 1/2以内 | 【通常】10万円 |

| EC機能追加・多言語対応を含むHP作成・改修 | 1/2以内 | 【EC/多言語】20万円 |

(※消費税・交通費・サーバー利用料等は対象外/予算到達で受付終了)

創業・スタートアップ支援事業補助金(東京都港区)

「創業・スタートアップ支援事業補助金」とは、港区で創業後2年未満の事業者を対象に、賃借料・設備費・広報費・ホームページ作成費など、創業に必要な経費の一部を補助する制度です。ホームページ作成費は新規作成のみ対象で、補助率は3分の2、上限額は30万円です。

| 内容 | 補助率 | 補助上限額 | 対象 |

|---|---|---|---|

| 新規ホームページ作成費 | 3分の2 | 30万円 | 新規作成のみ(既存HP・EC・LPがある場合は対象外) |

令和7年度世田谷区中小事業者経営支援補助金(東京都世田谷区)

※2025年度の申請受付終了

世田谷区では、販路拡大を目的としたホームページ制作や、ECサイト構築などのデジタル活用に対し、最大20万円・補助率1/2で支援を行っています。2025年度の申請受付は終了しています。

ホームページ作成・更新補助金(東京都足立区)

足立区のホームページ作成・更新補助金は、ホームページの新規作成や全面リニューアル費用の2分の1を補助する制度です。上限は通常10万円、動画制作を含む場合は15万円。申請にはウェブ活用アドバイザーの事前相談が必須になります。

| 内容 | 補助率 | 補助上限額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| HP新規作成・全面更新 | 1/2 | 10万円 | 事前相談必須 |

| HP+PR動画制作 | 1/2 | 15万円 | 動画加算枠 |

| 対象経費 | - | - | 新規作成・全面更新・動画制作 |

| 対象外 | - | - | ドメイン/サーバー費・部分追加等 |

葛飾区ホームページ作成費補助金交付事業(東京都葛飾区)

葛飾区では、区内中小企業のPR強化を目的に、ホームページ新規作成・全面改修費の2分の1を補助します。上限は日本語版5万円、外国語対応は8万円。ECサイト構築やPR動画作成も同時申請で加算対象です。

| 補助内容 | 補助率 | 補助上限額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| HP新規作成・改修 (日本語) |

1/2 | 5万円 | 委託費のみ対象 |

| HP新規作成・改修 (外国語対応) |

1/2 | 8万円 | 2言語以上対応 |

| ECサイト新規構築 | 1/2 | 10万円 | HP作成と同時申請時のみ |

| PR動画作成・掲載 | 1/2 | 2万円 | 同上 |

宮城県

登米市ビジネスチャンス支援事業【産業支援】(宮城県登米市)

登米市では、商品開発や販路拡大など新たな事業展開を支援しており、ホームページ作成委託費も補助対象です。補助率は1/3以内、上限30万円で、地域経済の活性化につながる取組みを支援します。

| 項目 | 補助率 | 補助上限額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ホームページ作成委託料 (商品力向上支援) |

1/3以内 | 30万円 | 包装資材・広告宣伝と同枠 |

埼玉県

富士見市中小企業チャレンジ支援事業補助金(埼玉県富士見市)

富士見市では、販路開拓の取組みとして、ホームページの新規作成や改修費用を補助しています。補助率は1/3以内、上限は5万円。市内の中小企業・個人事業主が対象で、交付決定後に着手する必要があります。

| 項目 | 補助率 | 補助上限額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| HPの新規作成・内容変更に 必要な外部委託費 |

1/3以内 | 5万円 | ソフト購入費・解説本も対象 |

| 交付決定前の着手 | ― | 対象外 | 必ず決定後に開始 |

福井県

新規創業支援事業補助金(福井県越前市)

越前市で新たに創業する事業者を対象に、創業時の初期費用を補助する制度です。ホームページ作成など販路開拓に必要な費用が補助対象となり、補助率は2/3以内、上限は20万円となっています。

| 項目 | 補助率 | 補助上限額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 販路開拓に必要なHP作成・ 更新費 |

2/3以内 | 20万円 | 創業関連の初期費用として対象 |

| 対象期間 | ― | 令和6年4月1日〜 令和7年2月28日 |

創業前6か月以降の支出が対象 |

静岡県

農商工連携・6次産業創出事業費補助金(静岡県三島市)

三島市産の農林畜産物を活用した新商品開発や販路拡大を支援する補助金です。ホームページ作成費も「販路開拓活動費」として対象となり、補助率は1/2、上限40万円。補助金の額 は「(補助対象経費の額 - 寄附金等の額)× 補助率2分の1」となります。6次産業化やブランド力向上に取り組む事業者が申請できます。

| 項目 | 補助率 | 補助上限額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ホームページ作成代 (販路開拓活動費) |

1/2 | 40万円 | 新商品・新サービスなど 6次産業化事業の一環として対象 |

| 対象者 | ― | ― | 市内の商工業者・農林畜産業者等、 税の未納がないこと |

| 対象経費例 | ― | ― | 宣伝材料作成費、出展費、 マーケティング費用などと併用可能 |

愛知県

蒲郡市がんばる中小企業者応援補助金(愛知県蒲郡市)

蒲郡市では、市内中小企業のIT導入や販路開拓を支援しており、ホームページの新規作成・改修も補助対象です。補助率は1/2、上限10万円。

対象者は「A:蒲郡市内に事業所等を有し、市税の納税義務者である中小企業者等」もしくは「B:蒲郡市内に主たる事業所を有し、市税の納税義務者である中小企業者等」に分かれ、事業区分によって補助金が交付されます。令和7年4月1日〜令和8年1月30日まで申請できます。

| 項目 | 補助率 | 上限額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ホームページ作成・改修 | 1/2 | 10万円 | 市内に主たる事業所を有し、 市税滞納がないこと |

| ECサイト新規出店 | 1/2 | 10万円 | 同区分内で併用申請可 |

鳥取県

倉吉スマイルプロジェクト推進事業(鳥取県倉吉市)

倉吉市では、女性の活躍推進や地域活動の発展を目的とした団体を支援しており、事業に必要な経費の一部を補助しています。ホームページ作成委託料も対象で、補助率は7/6以内、上限30万円。市内に拠点を持ち、男女共同参画の推進に取り組む団体が申請できます。

| 項目 | 補助率 | 上限額 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ホームページ作成委託料 | 補助対象経費の7/6以内 | 30万円 | 委託費は事業費の 1/2以内であること |

| 補助対象者 | ― | ― | 市内に拠点を持つ、女性活躍・ 共同参画事業を行う団体 |

| 事業期間 | ― | ― | 交付決定日〜令和8年3月31日 |

補助金申請の流れと必要書類

補助金・助成金の申請には、要件確認や事業計画の策定などの準備が不可欠です。書類提出後に審査を経て採択され、指定期間内にホームページ制作などを実施。完了後に報告書を提出し、受給が行われます。ここでは、補助金申請の流れや必要書類について詳しく解説します。

申請から受給までの基本フロー

補助金申請は、事前準備から事業実施・報告まで明確な手順を踏むことが重要です。以下では、ホームページ制作で補助金・助成金を活用する際の基本的な流れを7つのステップでわかりやすく解説します。

|

採択されやすいコツ・不採択例の傾向

補助金・助成金の採択率を高めるには、要件理解や書類精度が重要です。不採択例では「対象外事業の申請」「要件不足」「計画の不明瞭さ」「提出書類の不備」などが多く見られます。特に補助金は審査が厳しい傾向にあるため、事業目的や効果を明確に示すことが不可欠です。以下に、採択されやすい4つのコツをまとめました。

| 採択されやすいコツ | 解説 |

|---|---|

| 対象条件を正確に確認 | 自社が制度の対象者・対象事業に該当するかを事前にチェックする。 |

| 要件を満たす計画づくり | 事業目的・効果・実現性が伝わる計画書を作成し、 審査ポイントを押さえる。 |

| 早めの準備と申請 | 受付期間内でも早めに提出することで、 不備修正の時間を確保できる。 |

| 審査への協力姿勢 | 審査中の追加資料依頼や確認にスムーズに対応し、信頼性を高める。 |

補助金申請・受給で絶対に押さえておきたい注意ポイント

補助金・助成金の活用には、制度ごとの要件確認や書類準備、期限管理などの注意点を押さえることが欠かせません。ここでは、申請前に必ず知っておきたい重要ポイントをわかりやすく解説します。

補助金の内容や条件は毎年変わる可能性がある

補助金・助成金は制度は毎年度内容が変わる可能性があります。採択を得るには、最新情報の確認と要件への適合が不可欠です。

必ず最新の公募要領を参照し、前年情報に依存しないことが重要です。また、自社の事業が対象分野と一致しているか、資本金・従業員数などの条件を満たしているかなどの条件も、事前に必ず精査しましょう。

予算上限に達すると受付終了。早めの情報収集と申請を

補助金・助成金はあらかじめ予算が決まっており、申請が集中すると予定より早く受付が終了するケースも珍しくありません。特にホームページ制作関連は人気が高い傾向にあり、募集開始直後に枠が埋まることもあります。

活用を検討している場合は、制度の最新情報や申請期間を早めに確認し、必要書類の準備も前倒しで進めることが重要です。

申請書類の作成・準備には時間と手間がかかる

補助金・助成金の申請では、多くの書類作成や添付資料の準備が必要となり、想像以上に時間と労力がかかります。記入漏れやミスがあると差し戻しとなり、再提出が必要になるため、締め切りギリギリの対応は危険です。

特に助成金は社労士のみが手続き代行できる制度もあるため、必要に応じて専門家への依頼も検討しましょう。申請期限や必要書類は制度によって大きく異なるので、採択のためには早めの情報収集と計画的な準備が欠かせません。

補助金は基本的に「後払い」方式

補助金は原則として「後払い方式」で支給され、事業完了後に報告書や領収書を提出し、内容が確認されたうえで精算されます。そのため、ホームページ制作費用を全額補助金でまかなうことはできず、着手時点では自社での立て替えが必須です。

受給までに半年〜1年ほどかかるケースも一般的なため、申請前に十分な資金計画を立てておくことが重要です。一部自治体には実施前に資金の一部を受け取れる「概算払い」もありますが、例外的な仕組みです。

申請しても必ず採択されるとは限らない(審査落ちリスクがある)

補助金・助成金は申請すれば必ず受給できるわけではなく、いずれも審査を通過する必要があります。特に補助金は審査基準が厳しい傾向にあり、要件を満たしていても不採択となるケースが多くあります。

書類の不備や計画内容の不明確さが原因で落選することもあるため、公募要領を正確に読み込み、要件・必要書類を事前に十分確認することが重要です。また、採択後も手続きや報告が適切に行われないと受給できなくなる可能性があるため、最後まで丁寧な対応が求められます。

開業直後や一部の法人形態は申請対象外になることも

補助金は制度ごとに細かな対象要件が定められており、開業直後の事業者や一部の法人形態は申請そのものができない場合があります。特に多くの補助金では、納税証明書など国税関連書類の提出が必須となるため、設立1年未満の企業や開業したばかりの事業者は書類が揃わず申請が難しくなるケースも。

また、法人同様に扱われる「みなし法人」も、税制上は個人事業主と同じ区分となるため、多くの補助金で対象外となる場合があります。申請前に自社の法人形態や設立年数が要件に適合しているか必ず確認しましょう。

ホームページ制作で使える経費・使えない経費が細かく決まっている

補助金は自由に使える資金ではなく、用途が細かく定められている点に注意が必要です。ホームページ制作に使える経費も制度ごとに明確な基準があり、IT導入補助金などでは「業務効率化・販路拡大」に該当しない求人サイト制作や単なるデザイン変更だけのリニューアルは対象外となります。

また、計画にない個人的経費や家賃などへの使用は不適切とされ、返還を求められる場合もあります。必ず公募要領で「対象経費」「対象外経費」を確認し、ルールに沿った計画を立てることが重要です。

制度ごとの対象要件・書類不備には特に注意

補助金・助成金の申請では、制度ごとに必要書類や要件が細かく異なるため、内容理解と準備の精度が採択率に直結します。記入漏れ・添付漏れ・形式不備などがあると審査で不利になるだけでなく、再提出期限に間に合わず不支給となるケースもあります。

特に助成金では就業規則の不備が申請遅延の原因になりがちです。必ず公募要領を読み込み、必要書類・提出形式・期限を事前にチェックしたうえで、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。

ホームページ制作なら『BlueMonkey』

クラウドサーカス株式会社は、これまで2,400社以上のホームページを制作してきた実績があります。また、『BlueMonkey(ブルーモンキー)』というCMSの開発・提供も行っており、セキュリティーや操作性に優れたCMSの構築から、ホームページ制作まで一気通貫で対応することができます。

つくって終わりにしない!制作から成果創出まで徹底支援

クラウドサーカス株式会社では、集客に課題をお持ちのお客様に、ホームページ制作以外の集客方法(SEO・広告・ホワイトペーパー作成など)のご提案も行うことができます。

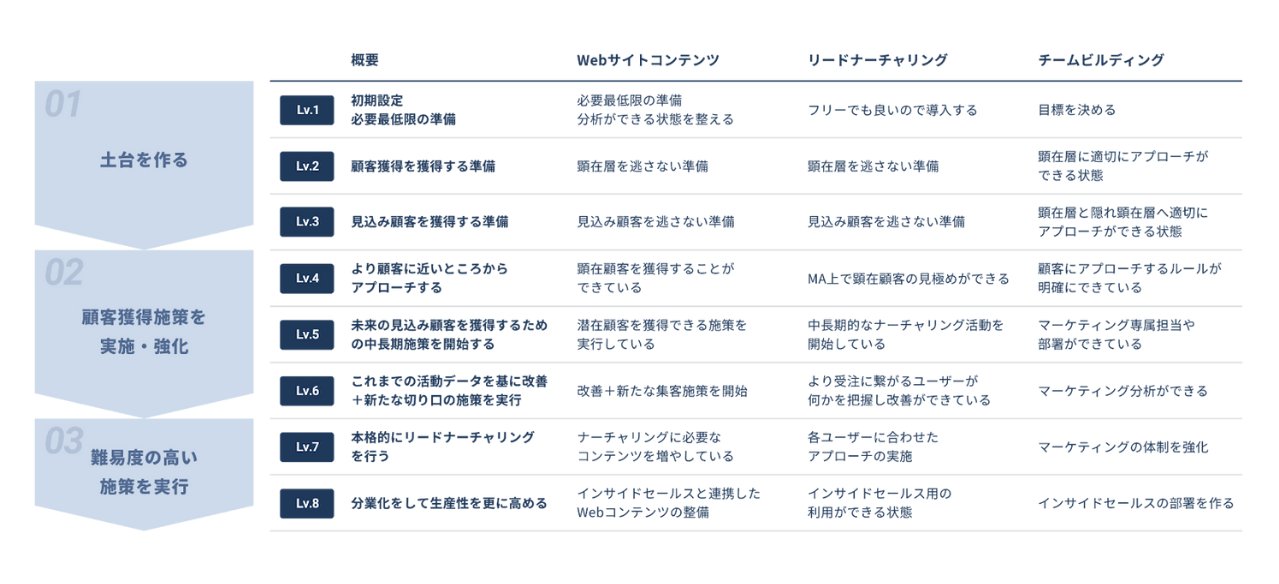

ホームページ制作後のカスタマーサポートでは、CMSの操作やホームページの改善について相談できるだけでなく、ホームページにおける成果が、導入後120%以上に増加することを目指した支援を受けることができます。

具体的には、全8レベル126項目の独自の成功の型(=DPOメソッド)に沿ったサポートで、成果につながる施策を段階的に実施できる支援を受けることができたり、集客ノウハウがつまった定期開催の勉強会やワークショップに、無料で参加することができます。

勉強会の詳細はこちら:BlueMonkeyのユーザー向け勉強会一覧

その結果、弊社を利用してホームページを作成した企業様は、弊社からの継続的なサポートにより、導入後のCV数(Webからの引き合い数)が平均243%増加※しています。

※2021年~2024年にかけて、BlueMonkeyでホームページを制作し、CVの計測ができている企業30社の平均

詳しくはこちら:CMS『BlueMonkey(ブルーモンキー)』公式サイト

BlueMonkeyが支援したお客様の成功事例

BlueMonkeyを活用してホームページの改善やデジタル集客に成功した企業様の事例をご紹介します。

製品サイト構築&コンテンツ戦略でPV数約3倍・約60件の案件化を実現!|ダイジェット工業株式会社様

超硬工具の一貫生産・販売を手掛けるダイジェット工業様は、企業情報と製品情報が混在した旧サイトにより検索性が低く、加えて更新も外注依存でタイムリーな情報発信ができないという課題を抱えていました。

そこでBlueMonkeyを活用し、製品専用サイトを新設。カテゴリー設計による検索性向上、加工事例や電子ブックなどのコンテンツ強化、自社更新体制の構築、MA連携によるコラムやホワイトペーパー運用を実施しました。

その結果、ビジター数は約3倍に増加し、前期にはホームページ経由で約60件の案件化を達成。今後は月間5万PVの突破や導線改善によるCV向上を目指し、受注生産領域の情報発信も強化していく予定です。

Web問い合わせ0(ゼロ)から月15件以上に。MAツールも活用し、効率的な集客と営業体制を構築|株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング様は、FAXDM中心の集客とアナログなリード管理により、ホームページからの問い合わせがほぼゼロという課題を抱えていました。

BlueMonkeyでオウンドメディア型サイトへリニューアルし、「補助金・助成金検索」や無料診断フォーム、資料ダウンロード導線を整備。さらにMAツール「BowNow」やGoogle広告、チャットボットを組み合わせ、アクセス解析とスコアリングに基づくメール配信・営業フォローの仕組みを構築しました。

その結果、ホームページ経由の問い合わせが2日に1件ペースで発生し、契約にもつながるように。FAXに頼らないデジタル中心の営業体制へと移行し、今後はターゲット精度と案件化率のさらなる向上を目指しています。

詳しくはこちら:Web問い合わせ0(ゼロ)から月15件以上に。MAツールも活用し、効率的な集客と営業体制を構築|株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

まとめ

ホームページ制作の補助金・助成金に関して、2024年の最新情報をお届けしました。

ホームページ制作のための補助金申請を行う場合、目的を明らかにしたうえで補助金を選定することが大切です。たとえば、「自社の魅力を高めてまわりに差をつけ、より成果を伸ばすための高機能なホームページ制作」を目指す場合、国が助成する補助金は予算額が大きく魅力的です。「はじめてのホームページ制作で、自社の認知数をあげ販路拡大を狙いたい」という目的であれば、まずはなじみのある自治体の補助金制度から調べてみるのもよいでしょう。

IT技術が日進月歩で進化を遂げる昨今、自社がどのような問題を解決したいか、どのようなサービスを強化したいかによって、ホームページを制作する際の選択肢は大きく変わってきます。自社内である程度意向をかためられたら、ホームページ制作会社に相談するなど専門家の手も借りつつ、最適な補助金制度を選んでください。

CMS BlueMonkeyとクラウドサーカスのホームページ制作の資料を見てみる:資料のダウンロードはこちらから

CMSについてより詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ!

CMS関連のおすすめ記事:

CMSのよくあるご質問

最後に、CMS関係でよくあるご質問をまとめてみました。記事のおさらいとしてご覧ください。

CMSとは?

CMSとは「Contents Management System(コンテンツ・マネジメント・システム)」の略で、Webの専門的な知識を持たない人でもサイトやコンテンツの構築・管理・更新ができるシステムのことです。

CMSの基礎知識をまとめた資料をご用意しています:CMSの入門資料のダウンロード

CMS導入のメリットは?

CMSを導入することで得られるメリットには、以下が挙げられます。

- 専門知識がなくても更新作業ができる

- 更新にかかるコストを削減できる

- Webサイト改善のスピードが上がる

無料のCMSと有料のCMSの違いは?

ソースコードが一般に公開されていて、誰でも無料で使えるCMSを「オープンソースCMS」と呼びます。一方で、企業が開発し、有料で提供しているものは「独自開発系CMS」といいます。

オープンソース系は、無料で使用できることからWordPressを筆頭に支持されていますが、セキュリティの脆弱性が指摘されることもあります。独自開発系CMSは、ランニングコストが発生しますが、ベンダー側でのセキュリティ対策があること、有人サポートが受けられることから法人などを中心に導入されています。

CMS導入に向いているサイト、向いていないサイトは?

複数部署・複数人で管理するサイトや、更新頻度が高く、タイムリーな情報発信が必要なサイトでCMSは効果を発揮します。

反対に、ページ数が少なく更新頻度も低いサイトは、CMSを導入しても十分に活用しきれない場合があります。また、ページごとに異なるデザインが必要なサイトなど、デザイン性を重視したいケースでは、CMSの種類によって満足いくサイトを制作できないことがあります。

この記事を書いた人

クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長

長谷川 潤

プロフィール

1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。