オウンドメディアとは?メリットとデメリット、SEO効果と収益性アップのポイントを解説

集客やコンバージョンの獲得を目的としてオウンドメディアを立ち上げる企業が増えたことを受け、近年ではオウンドメディアマーケティングという言葉が聞かれるようになりました。ただしオウンドメディアという言葉自体は聞いたことがあっても、自社ホームページとの違いや従来のメディアサイトとの違いが明確には把握できていないという人もいるでしょう。

オウンドメディアは今やWebマーケティングにおける情報発信と顧客獲得に欠かせない存在として数多くの企業に活用されていますが、検索エンジンからの集客を目的とする以上、SEOに基づいたサイト構築やマーケティング施策で流入数アップを狙う必要があります。

本コラムでは、オウンドメディアをこれから立ち上げたいという方や、すでに取り組んでいるが課題を抱えているというマーケティング担当者の方に向けて、オウンドメディアの基礎知識やメリット、デメリットとSEO効果を上げるためのポイントを解説します。

目次

オウンドメディアとは?

オウンドメディアとは?

オウンドメディア(Owned Media)は「自社で保有するメディア」の総称で、企業が所有するホームページやブログ、SNSアカウント、また、紙媒体のカタログやパンフレットなどを指し、広い意味では自社で所有するあらゆるメディアのことを指します。

Webマーケティングの世界では、オウンドメディアは企業が所有・運営するメディアのなかでも、自社独自の情報を発信するコンテンツを含むWebサイトやブログなど、おもに「ユーザーの興味を引く、あるいはユーザーのニーズに応えるような有益な情報を発信する」という役割を持つメディアを指すことが多いです。著名な企業やPRに注力している企業では動画やコラムなどのコンテンツに独自の情報を載せ、複数のオウンドメディアを運営することもあります。

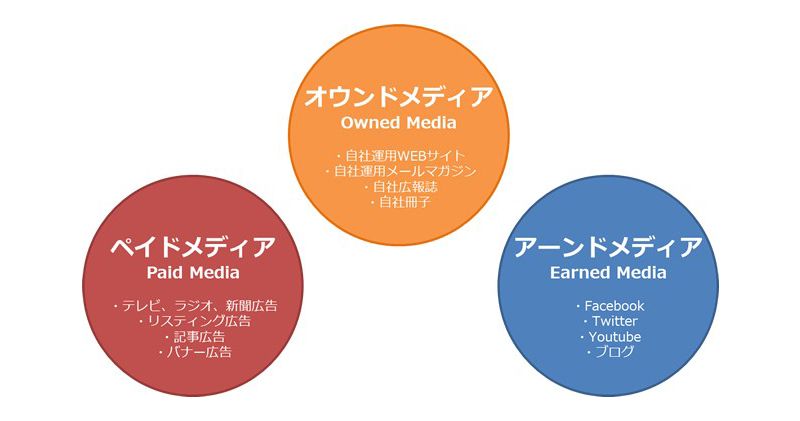

「オウンドメディア」という呼称は日本では2010年頃に紹介され始め、Web広告・テレビ・ラジオ・新聞など企業が広告費をかけて情報を掲載する「ペイドメディア(Paid Media)」、ブログやSNSでの口コミなど消費者やユーザーが起点となって情報を発信する「アーンドメディア(Earned Media)」(※Earnedは英語で「獲得した」の意)とあわせた「三大メディア」のひとつに位置づけられています。

オウンドメディアとホームページとの違い

オウンドメディアは企業ホームページのひとつです。言葉の意味が混同されることもあるようですが、オウンドメディアとホームページは、掲載する情報の種類と更新性、対象とするユーザー、目的などの点で異なります。

ホームページは企業の公式Webサイトで、企業理念や事業紹介など企業内部の情報や新製品のリリース情報などを発信する場になっています。ホームページには短期的には変化しない情報が掲載されることが多く、おもな対象ユーザーは取引先や社内、また、すでに自社のことを知っていて興味を持っている人になります。企業にとっては名刺のような役割を果たしますが、ホームページだけで広く一般の新規ユーザーを獲得することは期待できません。

一方、オウンドメディアは企業が発信したい情報を発信するというよりも、あくまでもユーザーにとって有益な情報を発信することで興味関心を誘い、自社のことを知らない新規ユーザーにも訴求できるメディアです。

オウンドメディアは見込み客を集める集客(マーケティング)および販売促進やブランドイメージの向上に結びつけるという目的で制作・運用されます。オウンドメディアには、記事コンテンツの中に広告を埋め込む「ネイティブ広告」や、自社が独自に制作する動画コンテンツの中に広告を埋め込む手法である「動画広告」なども含まれます。その意味では、オウンドメディア自体が広告になると考えてよいでしょう。

左:ホームページ/右:オウンドメディア

オウンドメディアの目的と必要とされる背景

オウンドメディアの運用には定期的な情報発信とコンテンツの更新が必要になり、それなりのコストが発生します。それでも自社でメディアを保有し、運営することにはどのような意味があるのでしょうか。

オウンドメディアの目的と活用が注目されるようになった背景についてご紹介します。

関連記事:

オウンドメディアの目的とは

顧客との長期的な関係性を深める

オウンドメディアの最大の目的は、見込み顧客を育て、長期的な関係を築くことです。ターゲットとなるユーザーに必要な製品・サービスの情報を継続的に提供することで潜在顧客から顧客への育成を目指します。このような目的から、多くの企業がコンテンツマーケティングの一環としてオウンドメディアを立ち上げ、運用しています。

検索エンジンからの流入増加が期待できる

オウンドメディアは、広告出稿と並行して運用することで「もうひとつの入り口」として機能します。これにより、製品やサービスの認知度向上だけでなく、幅広い層の潜在顧客との接点を増やすことができます。その具体例が、検索エンジンからの流入です。

ユーザーは、課題を解決するために検索エンジンを利用しています。その際、製品やサービス名だけでなく、「困りごと」や「解決方法」に関連するキーワードで検索することが一般的です。オウンドメディアでは、幅広いテーマの記事を掲載することで、検索結果からのアクセスを増やせます。自社製品を知らなかった潜在顧客にもアプローチする機会が広がるでしょう。

コンテンツマーケティングについて詳しくはこちらの記事もご覧ください。

オウンドメディアが必要とされる背景

オウンドメディアが必要とされるようになった背景には、従来の広告手法の限界とソーシャルメディアの台頭があります。

オウンドメディアのおもな流入元は自然検索でしたが、近年ではそこにTwitterやInstagram、Faceboookなどのソーシャルメディアが新たなチャネルとして加わりました。同時に、ユーザーが自ら情報を集めるようになり、広告によるマーケティングの手法は限界を迎えます。

そこで、作成・掲載するコンテンツが自社の資産として蓄積でき、継続的な集客効果を見込めるオウンドメディアが必要とされるようになりました。

SEO効果と自社でメディアを保有し運営する意味

潜在顧客に自社の情報を見つけてもらうためにはTwitterやInstagram、Faceboookといったソーシャルメディアの拡散力を利用するのが有効です。

しかし、ソーシャルメディアでは新しい情報にしか接触してもらえない傾向があるほか、いわゆる「炎上」のリスクも含めて自社のニーズ通りにコントロールすることが難しく、効果測定もしづらいという弱点があります。

オウンドメディアを活用すれば、そのようなソーシャルメディアの弱点をカバーすることができます。オウンドメディアではコンテンツを資産として蓄積しながら、質の高いコンテンツを評価するGoogleなどの検索エンジン対策をすることができ、検索エンジンで上位表示されればコーポレートサイトやサービスサイトへの誘導ができます。

自社コンテンツを持ち、それを自社でコントロールしながらSEO効果の向上を狙うことができる点に、オウンドメディアを保有し運営する意味があると言えるでしょう。

オウンドメディアのメリット、デメリット

オウンドメディアには多くのメリットがある一方、収益化に時間がかかる点などがデメリットだと言われます。オウンドメディア運用のおもなメリットとデメリットは次の通りです。

オウンドメディアのメリット

・広告費をおさえやすい

オウンドメディアは自然検索経由での流入を狙うコンテンツマーケティングであるという性質上、オウンドメディアそのものが広告になり得ます。オウンドメディアを運用することで、これまで検索エンジン広告やリスティングにかかっていた広告費を大幅に削減できるでしょう。

・ブランディング構築とファンづくりができる

オウンドメディアはコンテンツ(情報)の質と内容を自社でコントロールしながら、作成したコンテンツを資産として蓄積できるので、企業にとって最適なブランディングの構築が可能になります。

また、ターゲットとなるユーザーに対して価値のある情報を継続的に発信することで、自社や商品・サービスの認知度と信頼度を高め、自社のオウンドメディアに繰り返し訪れてくれるリピート客を増やし、ファンに育てることができます。

・SNSでの情報拡散が期待できる

オウンドメディアに掲載したコンテンツ(情報)がユーザーから良質なものだとみなされれば、SNSで自然と拡散・共有されます。

SNSで話題になったコンテンツが入り口となってWebサイトへのアクセス数アップが期待できます。また、多言語対応にすればより幅広い地域を対象にWebサイトへの流入増加やリード獲得を狙うことが可能です。

・閲覧履歴によるニーズの把握

オウンドメディアでは、ユーザーの閲覧履歴をもとに興味や課題を把握することが可能です。ユーザーが特定のテーマの記事を多く閲覧しているユーザーは、その分野に関心が高いと判断できます。こうした情報を活用すれば、ユーザーの興味に合わせたコンテンツや提案を行うことができ、より精度の高いコミュニケーションが図れるでしょう。

さらに、閲覧データを分析することで、潜在顧客の傾向を把握し、効率的なターゲティングを実現できます。データに基づくアプローチは、収益アップにもつながるはずです。

オウンドメディアのデメリット

・初期費用や外注の制作費がかかりやすい

オウンドメディアで期待通りの成果を得るには、開設前の時点でメディアの方向性やコンセプト、デザインなどをしっかりと計画しておくことが必要になります。

オウンドメディアは広告費をカットしやすい一方で、社内の人的リソースで制作・運用をカバーできない場合には外部のプランナーやデザイナー、ライターなどに外注する必要が生じ、初期費用が発生します。

・運用・管理に人的リソースが必要

オウンドメディアの運用・管理では継続的にコンテンツを更新し続けることと、ユーザーにとって有益な情報(コンテンツ)を蓄積していくことが重要です。

そのためにはコンテンツの企画・制作(撮影・執筆など)、効果測定、分析、コンテンツの見直しやリライトなどたくさんの作業工程が必要になります。自社コンテンツを自社で自由にコントロールできる一方で、運用・管理にはそれなりの人的リソースを割くことになります。

・長期的なマーケティング施策になる

成功すれば短期間で効果を得られやすい広告手法に比べ、オウンドメディアは効果が出るまでに時間がかかる傾向があります。

オウンドメディアでSEO効果を上げるためには、コンテンツの質を重視する検索エンジンの対策として、良質なコンテンツ(情報)を継続的に発信していかないとなりません。メディアの質が重視されるという性質上、短期的な効果を狙うことには向かず、効果が見えるまで一定の時間がかかることを見越して運用しなければなりません。

オウンドメディア立ち上げの7つのステップ

オウンドメディアを立ち上げる際、また、運用後に収益性を上げるためにはどのような点に留意すべきなのでしょうか。

ここでは、オウンドメディアの始め方として、オウンドメディアを立ち上げるためのおもなステップをご紹介します。

【1】ゴールの設定とペルソナの設計

まず、何のためにオウンドメディアに取り組むのかを明確にし、ゴールを設定します。

いつまでに・どれだけの数字を達成するのかという具体的な目標を設定したら、それをもとにターゲットとなる顧客を設定し、ペルソナを設計します。

ここで設定するゴールには次のようなものがあります。具体的な数値目標は他社の成功事例を参考に設定しても良いでしょう。

- リード(見込み客)の獲得

- リードナーチャリング(見込み客の育成)

- ブランド認知度の向上

- エンゲージメント(顧客との接触)の増加

- 既存顧客のロイヤリティ(ブランドや商品・サービスへの信頼や愛着)の向上

【2】立ち上げスタッフの確保

オウンドメディアの運用には、それぞれの役割を担うスタッフの確保が必要です。全体を統括する責任者や、記事制作を担う担当者、アクセスデータを分析する専門家など、役割を分担することで効率的な運営が実現します。

社内のリソースが不足している場合は、外部の制作会社への依頼もひとつの選択肢になります。コンテンツ制作を外注すれば時間と労力を削減できます。ただし、アウトソーシングには相応のコストがかかります。費用対効果など総合的な観点から、適切なチーム編成を検討しましょう。

【3】サイトコンセプトとコンテンツの設計

次に、ターゲットとなるユーザーの興味・関心に沿ったコンテンツを準備します。

Webサイトの名称やコンセプトを設定する際には「誰に・何を提供するWebサイトなのか」を明確にしましょう。「情報収集」「比較検討」といったターゲットのフェーズごとに、どのようなコンテンツや機能、サービスが必要になるかを検討しましょう。

ペルソナの「現在の状況」としてニーズや課題をストーリー形式の資料にまとめ、関係者間で共有すると良いでしょう。

オウンドメディアのコンテンツ一例

オウンドメディアのコンテンツは、ターゲットの関心や課題を意識したものが求められます。たとえば、SEO対策を意識した記事は、検索流入の増加につながります。また、顧客の疑問を解決するFAQや導入事例は信頼感を高める重要な要素です。ホワイトペーパーや価格表といった具体的な情報を提供すれば、比較検討の材料として活用しやすくなります。

以下はコンテンツの一例です。

- 自社製品の紹介

- 商材認知のコラム記事

- お役立ち情報

- 業界のトレンドニュース

- ホワイトペーパー

- FAQ

- 導入事例

- 診断コンテンツ

【4】カスタマージャーニーの設計

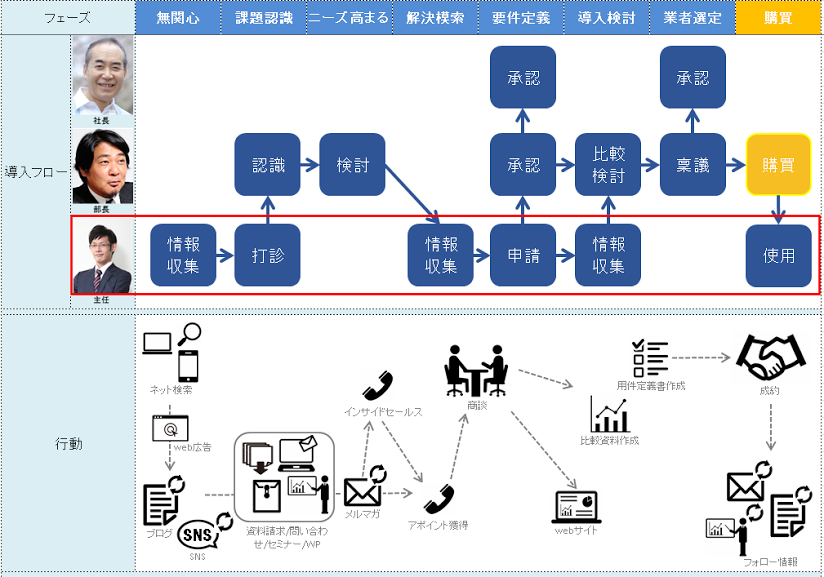

カスタマージャーニーとは、自社の商品・サービスの「認知」から「導入」までの、ターゲットの購買行動と思考プロセスを可視化したものです。カスタマージャーニーを図式化したものをカスタマージャーニーマップと呼び、社内での情報共有に便利です(下図参照)。

カスタマージャーニーマップでは顧客の思考や感情と行動が紐づけられているので、提供すべきコンテンツ内容や掲載するメディアの選定、発信すべきタイミングを検討する際に、顧客の心理と行動を客観的に分析したうえでの戦略づくりが可能になります。

【5】運用ルールの設定

戦略が固まったら、運用ルールを明確に設定しましょう。記事の制作本数や公開スケジュール、執筆や画像作成のフローなど、具体的な基準が大切になります。

また、色使いやフォント、言葉遣いなどのデザイン統一基準やNG表現、テーマの範囲といった方針も設定すると、運用がスムーズに進みます。明確なルールは、チーム全体の方向性を統一し、クオリティを安定させる要素となるでしょう。

【6】サイト・コンテンツの作成

オウンドメディアの立ち上げでは、サイト制作とコンテンツ作成を同時並行で進めるのが効果的です。ペルソナやコンセプトが固まったら、具体的なデザインや構成を決め、制作をスタートしましょう。サイトの開発とコンテンツ制作は、工程が異なるため、ムダな待ち時間が発生しないよう計画的に進めることが大切です。

また、コンテンツの品質を高めるためには、記事の目的やターゲットに合わせたCTA(行動喚起)の位置や形式も、制作段階でしっかりと設定しましょう。適切な文脈に基づくCTA設置は、成果に直結する重要なポイントです。

デザインや情報構成の統一感を意識し、ターゲットユーザーにとって使いやすく、読みやすいサイトを目指しましょう。

【7】効果測定の実施

オウンドメディアを成功に導くには、定期的な効果測定が不可欠です。公開して終わりではなく、運用状況を数値化し、必要に応じて改善を図りましょう。アクセス解析ツールを使えば、訪問者数や流入キーワード、ページごとのパフォーマンスを把握できます。また、ヒートマップを活用すれば、ユーザーの注視箇所や満足度も測定可能になります。

SEOツールで検索順位の変動を追い、メディアが本来の目的に向けて進んでいるかも確認しましょう。これらのデータをもとに、KPIやKGIと照らし合わせながら改善点を洗い出し、計画を見直します。特に成果が伸び悩んでいる場合は、コンテンツ内容や配置を調整し、新たな施策を取り入れるのが有効です。

オウンドメディアの企業事例【BtoB】

BtoBの事例として株式会社ラクス、キーエンスのオウンドメディアを紹介します。

経理プラス:株式会社ラクス

画像引用元:経理プラス

「経理プラス」は、株式会社ラクスが運営するBtoB向けオウンドメディアで、経理担当者や中小企業経営者、個人事業主を主なターゲットとしています。経理の専門知識やノウハウ、業務効率化をわかりやすく解説し、経理に役立つ情報を幅広く提供しています。

サイトでは、業務効率化に関するコラムや経理豆知識、さらにスキルアップをサポートする情報など、多彩なコンテンツを展開。また、役立つ資料を無料でダウンロードできる仕組みを導入しているほか、トップページや記事の下部には、資料請求やメルマガ登録の導線を設置し、リード獲得を促しています。

画像処理.com:キーエンス

画像引用元:画像処理.com

測定器やセンサーなどの精密機器を扱うキーエンスは、「IoT用語辞典」「測定器ナビ」「画像処理.com」「顕微鏡観察ラボ」など、多くのオウンドメディアを運営しています。直販、自社で工場を持たないビジネスモデルとして、オンライン集客のほとんどが自社メディア経由といわれています。

「画像処理.com」は、画像処理システムに関する情報を提供するオウンドメディアで、「ラインの目視検査を自動化したい」「カメラ検査を検討している」といったニーズを持つ読者に向け、キーエンスの新人研修プロ講師が解説記事を掲載しています。

必要な情報にスムーズにアクセスできるよう、シンプルで機能的なデザインが採用されており、再訪問率の向上にもつながっています。

オウンドメディアの成功事例【BtoC】

BtoCの事例として、カインズのオウンドメディアを紹介します。

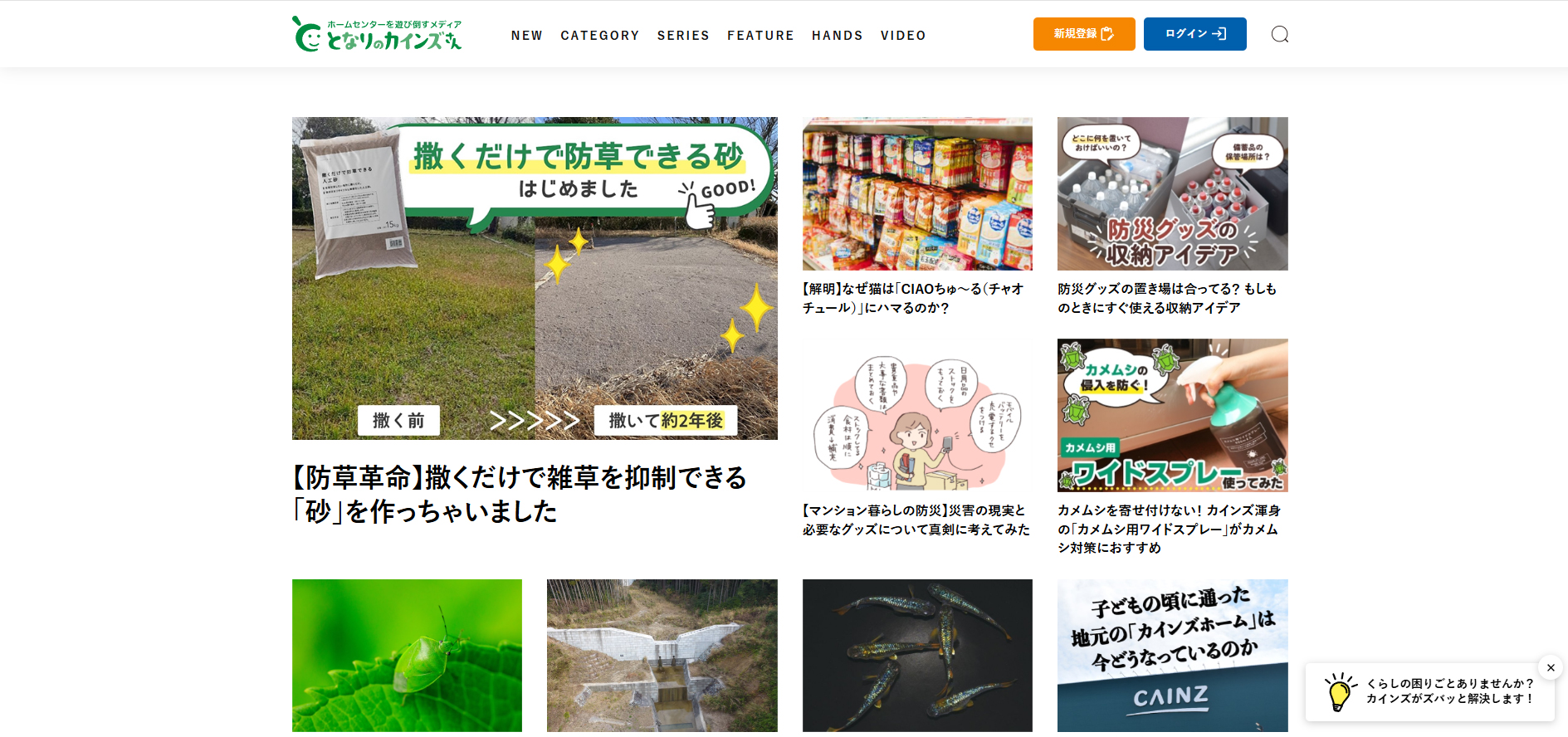

となりのカインズさん:カインズ

画像引用元:となりのカインズさん

ホームセンターでおなじみのカインズが運営する「となりのカインズさん」は、オウンドメディアの成功例として高く評価されています。2020年の開設後わずか5カ月で100万PVを突破し、1年で月間400万PVを達成。この驚異的な成長は、多彩なコンテンツと独自性に富んだ記事が支えています。

メディアのテーマは「ホームセンターを遊び倒す」。カインズが扱う日用品やアウトドアグッズなどを活用し、読者の興味を引きつける記事を日々発信しています。その中には、メダカの飼育といったニッチなテーマも含まれており、専門性と遊び心を両立させた内容が魅力です。

オウンドメディア構築に必要なツール

オウンドメディアの立ち上げから構築に便利なツールにCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)があります。

CMSを活用することでオウンドメディアの運用を効率化でき、SEO効果アップが期待できます。

CMSではブログのようにテンプレートに沿った形で記事コンテンツを作成することができるので、HTMLやCSSなどの専門スキルが無くてもオウンドメディアの運用が可能になります。

CMSにはさまざまなツールがありますが、最も知名度が高く、シェアが大きいのがWordPressです。

ソースコードが公開されているオープンソースツールであるWordPressは、無料で使用することができ広く支持されています。

しかし、有人のサポート体制が無いため、完全に使いこなすためにはある程度の習得コストが必要です。

無料で使用できるWordPressのようなオープンソースCMSに対して、ベンダー各社が開発し提供しているCMSは「独自開発」CMSと呼ばれます。

代表的なツールはMovable Type、Drupalなどです。

ランニングコストは発生しますが、よりきめ細やかなサポート、高度なセキュリティ性を求める法人を中心に導入されています。CMSの基礎知識はこちらの資料でも解説しています!社内共有などにぜひご活用ください。

「そもそもCMSとは?」という方はこちら!

Webサイトが誰でもカンタンに更新できる!「CMS」をわかりやすく解説!

SEOなど、Webマーケティングにおいて不可欠なCMS。CMSを導入することで専門スキルが無くてもWebサイトの更新を行うことが可能になります。この資料ではCMSの基礎知識をわかりやすく解説しています。

「CMS入門編」を見てみる

CMS BlueMonkeyのご紹介

「BlueMonkey」は、弊社クラウドサーカスが提供するCMSツールです。BlueMonkeyのメディア機能ではブログ形式のテンプレートでコンテンツ作成が可能なので、オウンドメディアの運営に適しています。また、コンテンツのカテゴリ管理やSNS連携も可能です。弊社が運営するオウンドメディア「エムタメ!」がBlueMonkeyで構築されているので、実際にご覧ください。

また、静的ページで構築されたサイトが既にある場合、これからオウンドメディアをはじめるためにブログ機能を導入するためにはサイトの全面リニューアルが必要となり、システム面でのハードルになりがちです。BlueMonkeyでは、いまあるWebサイトはリニューアルせずにブログ機能だけを後付けすることも可能です。

まとめ

オウンドメディアで集客やファンづくりを成功させるには、良質なコンテンツを継続的に発信していく必要があり、すぐに効果を出すことは難しいです。しかし、コツコツと時間をかけて信頼を獲得していくぶん、いちど顧客化すればLTV(顧客生涯価値)は高いのではないでしょうか。

オウンドメディアの制作と運用には手間がかかりますが、CMSなどのツールを使えばWebサイトのSEO効果をより効率的にアップさせ、SNSとの連携を強化することができます。ツールの活用でマーケティング担当者の負担を軽減し、PDCAを回しながら集客施策の精度を高めて収益性の高いオウンドメディアを構築していきましょう。

上場企業で使用のCMSランキングで国産第3位!

BlueMonkeyの詳細は下記バナーをクリックの上ご確認ください。

この記事を書いた人

クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長

長谷川 潤

プロフィール

1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。